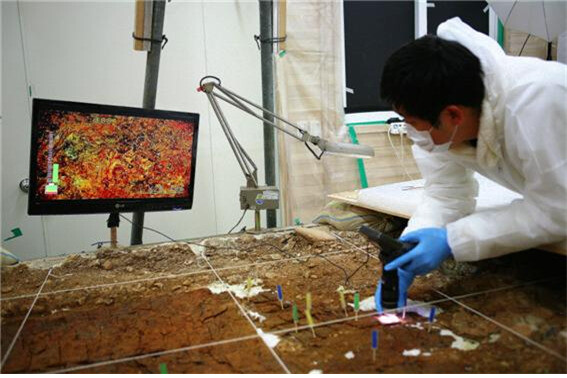

통째로 떠서 국립경주문화재연구소로 옮겨진 말갑옷 출토 부분의 토층과 유물을 연구진이 디지털전자현미경으로 분석하고 있다.

5년간 옛 연못 바닥 흙더미를 긁어내 체로 계속 걸러내고 살펴보기, 무덤 바닥의 갑옷 덩어리를 옮기기 위해 주변 토층 수십톤을 파내며 실험하기….

국립경주문화재연구소 연구진이 지난 10년간 신라 천년 고도 경주의 궁터인 월성과 쪽샘 고분에서 벌인 중요한 고고학 작업 내용이다. 일반인에겐 이해되지 않는 ‘삽질’처럼 보이지만, 두 작업의 결과물은 최근 국내외 학계에서 획기적인 성과로 인정받고 있다. 발굴에 이어진 유물의 분석과 수습 과정에서 고대인의 생활상과 관련된 새 정보들이 쏟아져 나왔기 때문이다. 발굴 현장 출토품의 실체를 유적 유물의 재현이나 가상실험을 거쳐 밝히는 ‘실험실 고고학’이 본격화하고 있음을 보여주는 단면들이다.

국립경주문화재연구소 연구진이 경주 쪽샘 고분에서 출토된 신라시대 말갑옷의 플라스틱 복제품을 제주산 조랑말에 입히고 착장 실험을 하고 있다.

실험실 고고학의 주역은 이 연구소 고환경연구팀. 월성 해자(연못)의 유기물을 샅샅이 분석한다는 월성 발굴조사단 지침에 따라 2017년 국내 최초로 결성된 뒤 2015~2019년 월성 성벽 터 둘레 해자 터 바닥에서 캔 펄 2500톤 분량을 실험실에서 분석했다. 해자는 월성의 신라인들이 버린 동식물·유기물이 가득 차 있는 보고다.

팀원들은 이 흙을 다른 조사원들과 함께 일일이 체로 걸러 성분을 확인하는 물 체질 작업을 3년여간 벌였다. 지난해 분석 결과 70여종의 씨앗과 물속에 사는 수중 플랑크톤 규조류가 검출됐다. 곰뼈와 소뼈, 멧돼지뼈 등 20여종의 동물 뼈, 그리고 연못가에 쌓은 목재 울타리의 부재(호안 목축)들이 쏟아져 나왔다. 이들을 현재 식물종·동물종과 비교 검토했더니 국내에서 가장 오래된 5세기대의 피마자와 자생종 오동나무 씨앗 등 70여종의 씨앗이 나왔다. 연못에는 당시 은은한 가시연꽃이 자랐고, 주변엔 풀밭, 멀리는 참나무, 소나무 군락이 펼쳐지는 싱그러운 경관을 갖고 있었다는 당시 식생 분포가 훤히 드러났다.

국립나주문화재연구소가 전남 나주 정촌고분 돌방 안에서 확인한 무덤 주인의 발뼈에 붙은 파리의 번데기 껍질. 연구진은 실험을 통해 파리가 번데기 상태일 때만 성충이 되고 알에서 번데기가 되기까지는 평균 6.5일이 걸린다는 사실 등을 파악했으며, 이런 정보를 통해 무덤 주인이 무덤 밖에서 일정 기간 장례 절차를 거친 뒤 들어갔다는 것을 밝혀냈다.

연구소 쪽은 이와 관련해 연못 호안의 나무 부재를 분석해 5세기대 고 신라의 목재 나이테의 연대를 확정하는 작업도 벌이는 중이다. 신라 왕경의 기후, 식생, 일상생활의 세부를 미세하게 복원해낸 경주연구소의 성과는 국제적으로도 인정받아 내년 세계 고고학대회에서 신라 왕경 부분은 별도 독립 세션으로 확정되기도 했다.

또 다른 실험 고고학의 성과는 쪽샘 신라 고분에서 나왔다. 2010년 국립경주문화재연구소는 약 3m 길이에 무게는 30㎏이 조금 넘는 고대 유물을 옮기기 위해 1년 내내 28톤의 흙을 파냈다. 발굴된 유물은 경주 쪽샘 고분의 5세기 신라 목곽 무덤 바닥에서 736조각의 쇠비늘을 엮은 말갑옷(마갑)이었다.

국립경주문화재연구소는 2010년 쪽샘지구 C-10호 고분의 말갑옷 출토 부분의 토층을 통째로 옮기는 작업에 앞서 안전을 확보하기 위해 모의실험을 했다. 유적 옆 부분에 출토 부분과 비슷한 크기로 토층을 뜬 실험 유구를 크레인으로 먼저 옮겨보고 안전성을 가늠하는 작업이었다. 당시 모의 작업 광경을 찍은 사진이다.

동아시아에서도 유례를 찾기 힘든 1600년 전 희귀 유물의 출현 앞에 마갑을 온전히 거두기 위해 무덤 위에 임시 덧집을 지었다. 사람 키를 훌쩍 넘는 4.5m×1.4m 넓이로 무덤 바닥 주위의 토층을 통째로 떠내 옮기는 작업이 이어졌다. 무덤 바닥 토층에 냇돌이 여러개 섞여 있다는 점을 고려해 유적 옆 생흙을 비슷한 크기로 떠내 먼저 옮기는 실험을 벌여 안전성을 확인했다. 그 뒤 말갑옷이 붙은 무덤 바닥에 한지를 붙이고 석고 붕대를 싸고 발포 우레탄으로 채운 뒤 토층을 떠서 크레인으로 연구소에 옮겼다. 이후 10년간 찰갑(비늘갑옷) 유물을 현재의 찰갑 유물로 복원하면서 복제품을 제주산 조랑말에 입히고 착장 실험을 거쳐 가장 완벽하게 고증된 고대 말갑옷 유물을 재현하는 데 성공했다.

2010년 쪽샘 C-10호 고분의 말갑옷 출토 부위의 토층을 떠서 옮기기에 앞서 사전 작업으로 표면에 한지를 씌우고 방수약재를 뿌리고 있는 모습이다.

실험실 고고학은 국내에서 2000년대 초반부터 토기 재현 제작 등으로 조금씩 시도되다가 최근 경주와 나주, 중원 등지의 유적에서 고분 속 곤충 유해 분석 실험이나 유물 재현 계측 분석 등을 통한 연구로 계속 진화하는 중이다. 2017년엔 국립나주문화재연구소 연구진이 나주 정촌 마한 고분의 돌방 안에서 확인한 무덤 주인의 발뼈에 붙은 파리의 번데기 껍질을 현재 파리와 비교·분석하는 실험을 통해 무덤 주인이 일정 기간 장례 절차를 거친 뒤 무덤 안으로 들어갔다는 것을 밝혀냈다.

국립중원문화재연구소는 2014년부터 지금까지 고대인들의 전통 제철로 복원을 위해 실제 제련로, 단야로 등을 재현한 실험을 계속하고 있다. 흙을 파고 빚어서 재현한 고대 제철로 모형 안에서 실제 철광석을 녹여 쇳물이 나오는 모습이다.

또 연구소는 고대 마한인의 옹관 제작을 재현하는 실험을 2008년부터 벌여 무게가 300㎏이나 되는 옹관 제작의 기법과 절차, 가마의 형태 등을 온전히 복원해내기도 했다. 월성 고환경 복원연구팀의 최문정 연구사는 “실험실 고고학은 발굴 고고학의 한계를 보완하는 필수적 요소”라며 “물 체질 등의 세부 조사를 통해 식물 유체 등의 연구 시료가 계속 보충되면 먹거리나 조리법 등을 재현하는 등 고대인의 생활상에 한층 가깝게 다가가는 것도 가능해질 것”이라고 말했다.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr, 사진 국립문화재연구소 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)