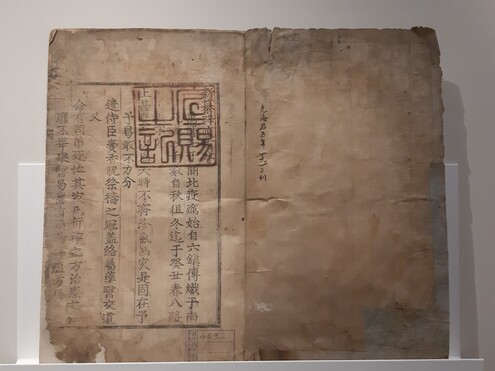

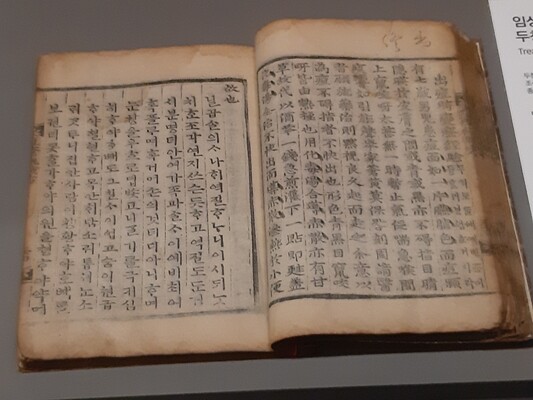

명의 허준이 1613년 광해군의 명으로 편찬한 전염병 전문 의서 <신찬벽온방>. 전염병이 널리 퍼질 때 증세에 따라 환자를 가려내고 긴급 처방하는 방법을 단순 간결하게 정리한 것으로 당대의 진단키트라고 할 수 있다.

즉석 판정이 가능한 ‘진단키트’는 세계가 인정한 한국의 코로나 방역의 수훈갑이다. 지난 1월 사태 발생 초기, 정부와 의료업체가 협의해 재빨리 대량 양산 체제를 갖추면서 바이러스 확산을 막는 대규모 검사가 가능했다. 이런 진단키트 성격의 매뉴얼이 200~300년 전 조선왕조에도 있었다. 역사학계의 연구를 보면, <동의보감>의 지은이 허준(1539~1615)이 바로 전염병 진단키트를 만든 주역이다. <신찬벽온방>(보물 1087호·허준박물관 소장본)이란 책이 그 시초다. 1613년 광해군의 명으로 허준이 편찬한 이 의서는 1612~1623년 조선을 휩쓴 티푸스 계열의 온역과 당독역(성홍열)에 대한 증세별 진단과 처방의 요점만 정리한 지침서다. 원래 역병에 대한 간이 응급처방을 적은 의서는 중종 때인 1525년 나온 <간이벽온방>이 있었으나 명기된 치료법이 너무 소략해 별 도움이 되지 않았다. 이에 1612년 역병이 일어나자 광해군은 효용이 분명한 진단키트 성격의 응급처방 의서를 별도로 만들라고 지시했고 허준은 바로 이듬해 <신찬벽온방>을 지어 배포하게 된다.

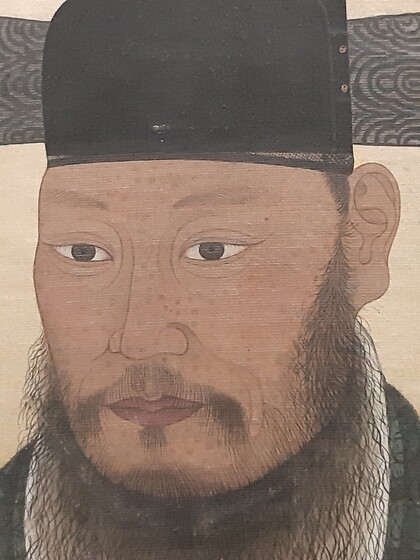

1774년 등준시라는 특별시험 무과에 합격한 이들의 기념 그림첩에 들어 있는 김상옥의 초상. 얼굴 곳곳에 마마(두창) 흉터 자국이 남아 있어 당시 두창이 널리 유행했음을 짐작할 수 있다.

이 책에서 허준은 전염병의 원인으로 자연 운기의 뒤바뀜, 위로받지 못한 영혼(여귀), 불결한 환경, 깨끗하지 않은 정치 등을 꼽았다. 전염되지 않는 방법으로는 환자를 대할 때 반드시 등질 것, 참기름 바른 종이 심지로 콧구멍을 후벼 재채기할 것, 병자의 옷을 깨끗하게 세탁한 뒤 밥 시루에 넣어 찔 것 등을 조언했다. 지금 봐도 유용한 지적이다. 전시를 기획한 유새롬 학예사는 “당시 조선 상황에서 전염병이 발생한 다음해에 곧바로 증세 진단용 의서를 펴낸 것은 매우 신속하게 대응한 것으로 허준의 내공 덕분에 가능했다고 할 수 있다”고 했다.

허준은 임진왜란 직후 왕명으로 <동의보감>(1613)을 편찬했을 뿐 아니라 1601년 이미 유행병 두창(천연두)에 대한 구급용 의서인 <언해두창집요>(발간은 1608)를 지었고, <신찬벽온방> 등의 진단키트를 만들며 당시 빈발했던 온역과 두창 방역에서 최고 전문가로 활약했다. 그래서 학자들은 허준을 코로나 사태의 영웅인 정은경 질병관리본부장과 비견할 조선시대 방역 정책의 대표 인물로 꼽기도 한다.

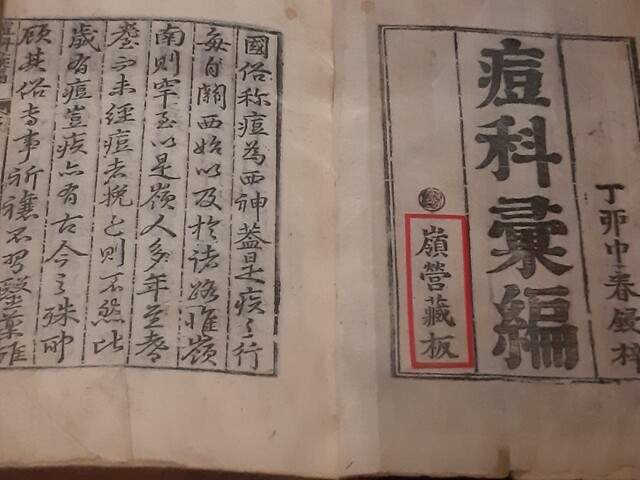

1807년 대구 경상감영에서 간행한 중국 청나라의 두창전문의서 <두과휘편>. 중국과 거리가 가장 먼 경상도 일대는 18세기에는 중국에서 들어온 두창이 별로 유행하지 않다가 19세기 초 맹렬하게 유행해 많은 인명 피해를 냈다. 일개 지방 감영에서 당대 중국의 선진 의서를 입수해 중앙 지역보다 먼저 번각본으로 간행한 것은 그만큼 전염병의 피해와 공포가 컸다는 것을 방증한다.

허준이 남긴 전염병 대비용 의서를 서울 용산 국립중앙박물관 상설관 조선실에서 만날 수 있다. 11일부터 조선2실 한쪽 공간에서 ‘조선, 역병과 맞서다’가 열리고 있다. 조선시대 중·후기, 병명과 증세별로 처방과 대책을 다룬 진단키트 성격의 간이 매뉴얼이 간행됐다는 사실을 여러 의서와 유물로 보여준다. 현재의 중앙방역대책본부와 비슷하게 조선왕조 역시 국가가 전문가와 손잡고 신속한 전염병 대책을 강구했다. 특히 진단키트 성격의 의서 제작을 주도한 허준은 후대에도 큰 영향을 미친다. 이를 잘 보여주는 것이 바로 1711년 의사 박진희가 지은 <두창경험방>이다. 이 책은 <동의보감> 등에서 인용한 두창의 기본적인 증세, 치료법, 임상치료 경험 등을 나란히 적은 것이 특징이다. 이런 ‘경험방’류의 의서들은 18세 중·후반 일종의 역병 진단키트로 크게 유행했다. 방역에 각별한 관심을 기울였던 정조 임금은 1799년 왕실 어의 강명길을 시켜 경험방류 의서에 실렸던 민간 임상경험들과 기존 의학 이론을 체계적으로 엮어 갈무리한 표준의서 <제중신편>을 간행했다. 조선 중후기 나온 진단키트 성격의 의서들 가운데 가히 결정판이라고 할 수 있는 성과였다.

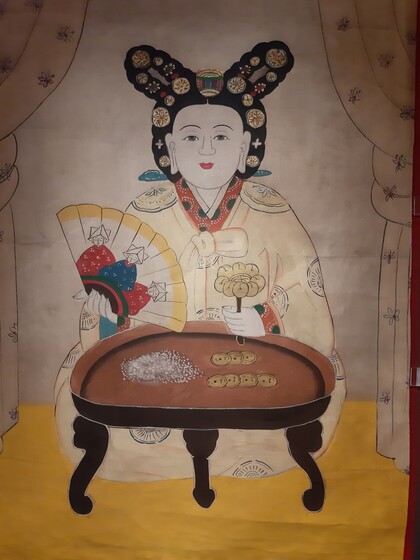

전통 무속에서 두창 등의 역병을 몰고 오는 마마신을 떠나보낼 때 도움을 준다는 선신 ‘대신마누라’의 그림. 영험 있는 무당이 죽으면 되는 신으로 알려져 있는데, 삼불제석을 그린 부채와 놋쇠방울을 든 여성의 모습을 하고 있다. 가회민화박물관 소장품이다.

이채로운 유물은 1807년 대구 경상감영에서 간행한 중국 청나라의 두창 전문 의서 <두과휘편>이다. 중국과 거리가 먼 경상도 일대에는 18세기 중국에서 들어온 두창이 거의 번지지 않다가 19세기 초 맹렬하게 유행해 많은 인명 피해가 발생했다. 일개 지방 감영에서 당대 중국의 선진 의서를 입수해 중앙보다 먼저 번각본으로 간행한 것은 그만큼 전염병의 피해와 공포가 컸다는 것을 방증한다. 오늘날 코로나19 사태의 피해가 대구·경북에 집중됐다는 사실과 얽히며 묘한 기시감이 들게 한다.

<두창경험방>. 1711년 의사 박진희가 지은 것으로 <동의보감> 등에서 인용한 두창의 기본적인 증세, 치료법과 의사 자신의 실제 임상치료 경험을 나란히 적은 것이 특징이다. 이처럼 기본 처방과 임상경험을 함께 적은 ‘경험방’류의 의서들이 18세 중·후반 일종의 진단키트로 유행하게 된다.

전시의 서두와 말미에 있는 그림 자료도 주목할 만하다. 1774년 등준시라는 특별시험 무과에 합격한 이들의 기념 그림첩에 들어 있는 김상옥의 얽은 초상은 두창이 널리 유행했음을 짐작하게 한다. 말미에는 호구마마, 호구별성 등 무속신이 된 마마의 다스림 굿을 담은 그림과

마마신을 가장 용하게 떠나보낸다고 여겨졌던 ‘대신마누라’ 그림, 역병 등의 재앙에서 민중의 애원성을 듣고 구제해주는 석조약사불 부조상 등이 나왔다. 6월21일까지

. 글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)