경남 창녕읍 교동 63호 무덤의 대표적 유물인 금동관. 세 개의 나뭇가지 장식을 세운 전형적인 신라계 금관이다. 창녕 가야 고분에서 완형으로 처음 출토됐다.

1600년 전 경남 창녕 화왕산 기슭에 묻힌 한 가야 지배자의 흔적이 의문을 안긴다. 그는 왜 나뭇가지 모양의 신라 금동관과 신라 장신구를 몸에 두른 채 이승을 떠났을까. 생전 투항해 신라인이 됐던 걸까. 가야인의 얼을 지키며 신라 문물을 활용한 것일까.

4~5세기 창녕 일대에서 번성했던 소국 비화가야의 수장급 무덤으로, 지난해 도굴되지 않은 것으로 확인돼 관심을 모았던 창녕읍 교동 63호분에서 금동관과 귀걸이, 목걸이 등의 신라계 고급 장신구들이 무덤 주인의 몸을 치장한 상태로 발견됐다.

국립가야문화재연구소는 지난 1년 동안 진행해 온 63호분(봉토 지름 21m) 무덤방 1차 발굴 성과를 28일 발표했다. 조사에서 드러난 장신구는 높이 약 21.5㎝의 금동관을 비롯해 관에 드리운 딸림 장식인 금동 드리개와 금동 막대 장식, 굵은 고리 귀걸이(태환이식) 1쌍, 유리 구슬 목걸이, 은반지, 은허리띠 등 100여점에 이른다.

경남 창녕읍 교동 63호분 석곽 안에서 무덤 주인의 몸에 착장된 각종 장신구 유물들이 드러난 전체 모습.

금동관의 세부. 나뭇가지 모양 장식 사이로 직물의 흔적(점선)이 보인다.

지난해 11월 언론에 공개된 창녕 63호분 발굴현장에서 덮개돌이 묘실 위로 들어 올려지고 있다. 노형석 기자

5세기 후반~6세기 초의 것으로 추정되는 이 장신구들은 다소 부식되긴 했지만, 대부분 무덤 주인이 착용한 상태로 확인됐다. 창녕 지역 가야 고분에서 묻힌 이의 몸을 꾸민 장식 유물이 한갖춤으로 발견된 것은 처음이다. 금속제 신발은 나오지 않았지만, 지난 9월 무덤 주인이 착용한 상태 그대로 장신구들이 무더기 발굴됐던 경북 경주 황남동 신라 고분 120-2호분과 출토 양상은 물론 유물의 얼개도 거의 같다.

머리 부분에서 나온 금동관은 창녕 일대 고분의 관련 출토품 가운데 유일한 완형이다. 경주 황남대총 북분 등에서 나온 신라 금동관의 특징처럼 3개의 나뭇가지 모양 장식(出(출)자형 입식)을 세웠다는 점에서 눈길을 끈다. 이 금동관은 관테 아래 곱은 옥과 금동 구슬로 이루어진 금동드리개를, 측면에는 원통형의 금동 막대 장식을 드리웠고, 세움 장식 밑면에는 관모(모자)로 추정되는 직물의 흔적도 보인다. 금으로 만든 굵은 고리 귀걸이 1쌍과 남색 유리 구슬을 3~4줄로 엮어서 만든 목걸이, 손칼 등 다른 장신구들도 신라 계통 유물로 분류된다. 무덤 주인 유골은 치아 여섯개 외엔 나오지 않았으나, 바닥층까지 조사하면 출토될 가능성도 있다고 한다. 양숙자 학예실장은 “장신구의 배치 양상으로 미뤄 피장자의 키는 155cm 정도로 추정할 수 있으나, 성별은 아직 알 수 없다”고 말했다.

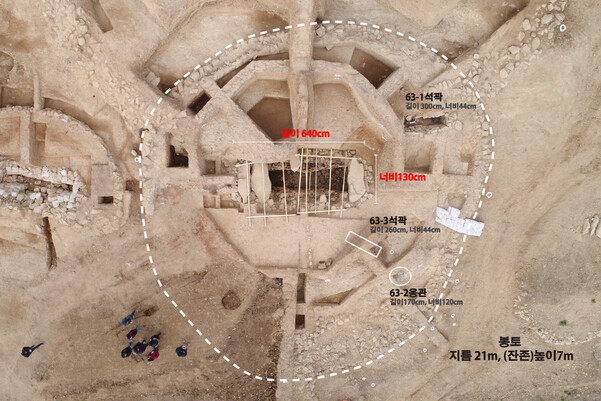

63호분 묘실 석곽은 길이 640㎝, 너비 130㎝, 깊이 190㎝ 규모다. 무덤 주인의 머리가 남쪽을 향한 것이 특징이다. 주변에서 목질 흔적과 꺽쇠들이 확인돼 상자형 목관을 쓴 것으로 보고 있다. 묘주의 머리 위쪽에는 토기들과 철제 유물들이 묻힌 부장 공간(길이 190㎝, 너비 130㎝)이 있고, 발치 아래에는 바닥을 40㎝ 정도 낮춘 순장자들의 공간(길이 220㎝, 너비 130㎝)도 드러났다. 순장 공간에는 2명이 안치된 것으로 추정된다. 치아와 다리뼈 일부, 금동제의 가는 고리 1점과 쇠도끼, 쇠낫, 항아리 등이 나왔다. 여기서도 꺽쇠가 다량 나와 순장자도 목관을 쓴 것으로 보인다.

미도굴분으로 판명된 63호분의 발굴현장을 위에서 내려다본 모습.

63호분에서 나온 금동관 등의 장신구는 신라계 유물의 특징이 명확하다. 반면 무덤 얼개(구덩식 덧널무덤)는 전형적인 가야 형식이다. 연구소 쪽은 신라와 관계가 깊은 비화가야 지배세력이 수장급의 무덤에 신라가 선사한 위세품인 금동관과 장신구를 묻었을 것으로 추정했다. 하지만 망자의 치장과 부장품 구성이 비슷한 시기 신라 무덤 양상과 거의 일치한다는 점에서 창녕 일대가 신라 영역에 확실하게 편입된 뒤 축조한 무덤일 가능성도 배제할 수 없다. 실제로 비화가야는 접경한 신라의 영향을 받다가 6세기 중반 이후 흡수·통합됐다는 게 통설이지만, 구체적인 시기는 학계의 견해가 엇갈린다.

연구소 쪽은 “창녕에서는 일제강점기 이후 진행된 도굴로 비화가야 지배층의 상징물이던 금동관의 일부 조각과 장신구만 나왔을 뿐 전모를 알 수 없었다”며 “신라와 관계가 밀접했던 비화가야의 무덤 축조 기법과 장송 의례를 이해하는데 중요한 단서를 줄 것”이라고 기대했다. 앞서 연구소는 지난해 11월 다른 무덤의 봉토에 가려져 도굴을 피한 63호분 묘실의 덮개돌을 처음 열고 내부를 언론에 공개한 바 있다.

조사지역 전경. 맨 아래쪽에 주위 숲을 벌채한 63호분 발굴현장이 보인다.

63호분의 발굴 작업을 녹화한 동영상은 다음달 5일 국립문화재연구소 유튜브에 공개된다. 연구소 쪽은 조사단원들이 실시간 댓글로 답변하는 온라인 설명회도 이날 함께 마련한다.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr, 사진 국립가야문화재연구소 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)