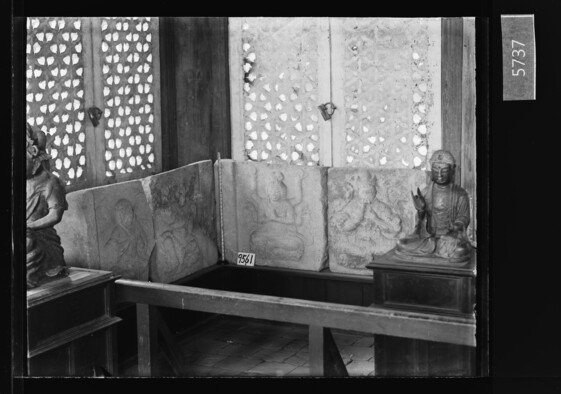

일제강점기 이왕가박물관으로 전용된 창경궁 명정전 내부 전시장면. 불교의 수호신상 팔부중상(八部衆像)의 조각이 새겨진 신라시대 석탑 기단부 면석과 금동불상 2구 등을 볼 수 있다. 석탑 면석 앞에 소장품 번호인 듯한 표지와 자가 배치된 상태로 찍혀 소장품 관리용 사진으로 추정된다.

서울 도심에 있는 주요 고궁 가운데 창덕궁과 인접한 창경궁은 일제강점기 권위가 땅으로 떨어지는 수모를 겪었다. 동물원과 식물원이 들어서면서 창경원이란 유원지로 격하됐고, 1909~1938년엔 일제가 이왕가박물관(李王家博物館)을 운영하면서 궁궐과 아무런 인연이 없는 고대 한반도와 중국의 불교 유물이 전각 안에 무더기 전시되기도 했다.

창경궁이 이왕가박물관으로 쓰이던 시절 궁내 전각들 내부에서 중국 유물과 불교 유물이 전시되는 장면 등을 담은 희귀 유리건판 사진 16점을 국립고궁박물관 누리집(

gogung.go.kr)에서 25일부터 공개했다. 유리건판 사진은 유리판에 액체 상태의 사진 유제를 펴서 바른 뒤 건조해 얻은 사진이다. 20세기 초 흑백사진 필름 대용으로 쓰이면서 근대기 이 땅의 문화유산 모습이 대부분 담겼다.

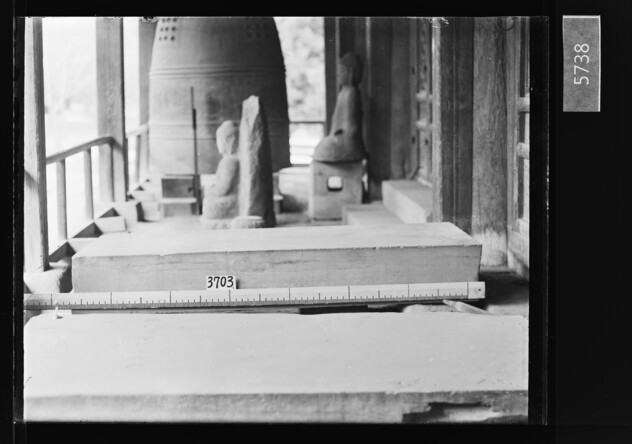

창경궁 명정전 뒤 툇간에 전시 중인 석조 유물을 찍은 유리건판 사진이다. 뒤편에 흥천사명 동종과 석조불상 등이 보인다.

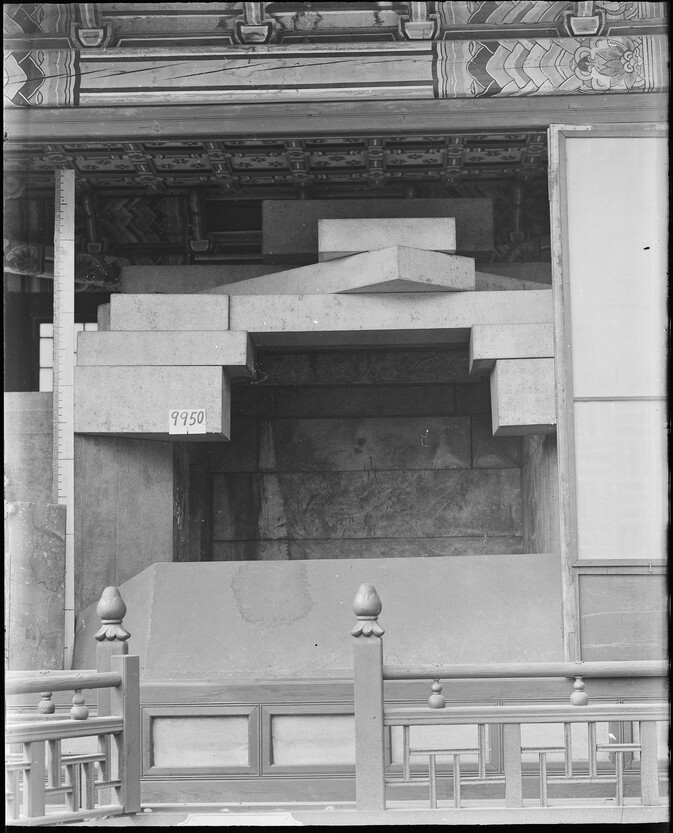

창경궁 전각 내부에 고구려 벽화고분의 얼개를 재현한 모형을 설치한 모습. 모형 내부에 그려진 벽화는 강서대묘 현실 서벽의 백호(白虎)로 추정된다. 전용 전시장이 아닌 궁궐 공간에 작위적으로 모형을 끼워 넣어 한눈에도 어색한 느낌을 준다.

공개된 유리건판 사진 가운데 유난히 눈에 띄는 것이 창경궁의 핵심 전각인 명정전 내부의 전시 장면이다. 불교 신인 팔부 중상을 새김한 신라시대 석탑 기단부 면석과 금동 불상을 나란히 놓은 사진, 중국 불비상(불상 형상을 부조한 비석)을 부각한 사진 등이 보인다. 구체적으로 어느 건물인지 알 수 없는, 또 다른 전각 내부에는 고구려 벽화 고분의 얼개를 재현한 모형을 설치한 사진도 나왔다. 모형 내부에 재현된 벽화는 평안남도에 있는 강서대묘 현실 벽화의 서쪽벽 백호(白虎)의 상으로 추정된다. 권위 있는 궁궐에 작위적으로 모형을 끼워 넣어 한 눈에도 어설프다. 왕실이 존엄이 서린 창경궁 전각을 대중에 노출되는 전시실로 격하시킨 당시 상황을 극명하게 보여준다. 사진마다 찍힌 유물의 번호 기재 표지와 크기 측정을 위한 자가 함께 놓여 있어 이왕가박물관의 소장품 관리 업무를 위해 촬영했을 가능성이 크다. 촬영 시기는 이왕가박물관이 유리건판 사진 속 중국 불비상을 입수한 1916년~1938년 사이로 추정하고 있다.

국립고궁박물관 쪽은 “이왕가박물관 소장품을 찍은 유리건판 약 7천 점의 디지털화 작업과 내용 확인 작업을 마무리했다”며 “전국 박물관 소장품을 검색할 수 있는‘이(e)-뮤지엄’에 내년 중 유리건판 사진 전체 파일과 세부 정보를 공개할 계획”이라고 밝혔다. 원본 사진 파일은 누구나 내려받을 수 있다.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)