피카소가 특유의 화풍으로 그린 도예 그림들. 지난달 국립현대미술관에 기증된 이건희 컬렉션의 서양근대 작품들 가운데 일부다.

그림은 알아보고 가진 사람이 누구냐에 따라 성격과 가격이 달라진다. 미술품은 가격이 아니라 ‘가치’를 보고 투자하는 시장 재화이기 때문이다.

지난달 고 이건희 삼성전자 회장이 평생 모은 2만점 넘는 미술 명품을 국가에 전격 기증한 것은 미술사를 넘어 시각문화에 대한 사회적 인식을 뒤바꾸는 큰 사건이 됐다. 삼성가 컬렉션은 지난 수십년간 한국 미술판에서 수집과 유행에 있어 일종의 기준이 돼왔는데, 그 지침이 된 명품들을 대부분 국가에 내놓은 것은, 그 자체로 극적인 반전이자 미술에 대한 대중의 시각을 바꾸는 계기가 될 것으로 보인다.

이건희 컬렉션이라 이름 붙여진 수집품의 실체가 드러난 것은 불과 13년 전이다. 2007년 11월 삼성가에서 일했던 김용철 변호사가 홍라희 당시 리움 관장과 이명희 신세계 회장 등 삼성가 사람들이 2002~2003년 거액의 비자금으로 로이 릭턴스타인의 팝아트 작품 <행복한 눈물> 등 세계적 대가들의 현대미술품을 무더기 구입했다고 폭로했다. 이듬해 1월 말 특검이 경기도 용인 에버랜드 창고를 압수수색하면서 수천점의 작품 중 일부가 세상에 알려졌다. 지금도 많은 이들은 삼성가 미술품 하면 비자금과 <행복한 눈물>을 떠올리곤 한다.

마크 로스코가 1956년 그린 색면추상 그림 <무제>. 로스코의 작품 가운데 손꼽히는 걸작으로 알려져 있다. 이건희 회장이 생전 각별히 아꼈던 작품으로 지난달 국립기관 기증 컬렉션에는 포함되지 않았다.

‘명품주의’로 유명한 이건희 컬렉션은 1970년대 경영수업 시절 형성됐다. 청자·고서화에 밝은 부친 이병철 선대 회장과 부르델 조각과 아르데코 공예 애호가였던 장인 홍진기 전 중앙일보 회장의 영향을 받았다고 알려져 있다. 우리 문화재를 지키고 매년 무료 전시로 대중에게 공개한 간송과 달리 그의 컬렉션은 대중과 함께하는 것이 아니었다. <행복한 눈물>처럼 음습한 밀실 비자금 비리 의혹을 동반했기에 국민의 존경을 전혀 받지 못하고 구설수에 오르기 십상인 존재였다.

이 회장은 주로 도자기 등 고미술품에 밝고, 현대미술품 수집은 부인 홍라희 관장이 주도한 것으로 미술판에 알려졌지만, 당시 수집에 관여했던 삼성가 지인들이 털어놓는 실상은 다르다. 이 회장은 실제로 고미술 중심이었던 선대 회장의 컬렉션 관행을 서구미술품과 근대미술품으로 방향을 돌렸다. 한국 조각 전문가들조차 우물 안 개구리 식으로 “가짜 아니냐”고 고개를 갸우뚱거렸던 프랑스 조각 거장 로댕의 사후 에디션 작품 <지옥의 문>이 생전 제작품과 동급의 예술적 가치를 갖는다는 사실을 일찌감치 간파했다. 회장이 되기도 전인 1984년 프랑스 파리로 날아가 프랑스 정부 관계자와 담판해 국내에 로댕의 에디션을 처음 들여왔다. 스위스 제네바에 본거지를 둔 세계적인 화랑 거상 바이엘러를 여러 차례 직접 찾아가 마크 로스코의 1950~60년대 색면 추상화 구매를 직접 흥정하고 최고의 명품들을 줄줄이 자신의 것으로 만들었다. 이중섭, 박수근, 장욱진 등 근대 대가들의 작품 수집을 본격화하면서 그들의 대표작을 모조리 리움 소장품으로 삼았다. 1980년대 말 개관한 호암갤러리에 당시 무명이던 한국화가 박대성, 민중미술가 임옥상의 전시를 과감하게 열고 작품들을 수집하는 파격을 구사했던 당사자다. 그의 안목에는 폄하할 수 없는 내공이 있다. 수집품이 당대 거장의 최고 대표작인지, 한국에, 삼성가에 계속 남겨둘 가치가 있는지를 집요하게 캐물었던 그의 수집관은 이 컬렉션이 한국에 존속돼야 할 명분을 제공한다.

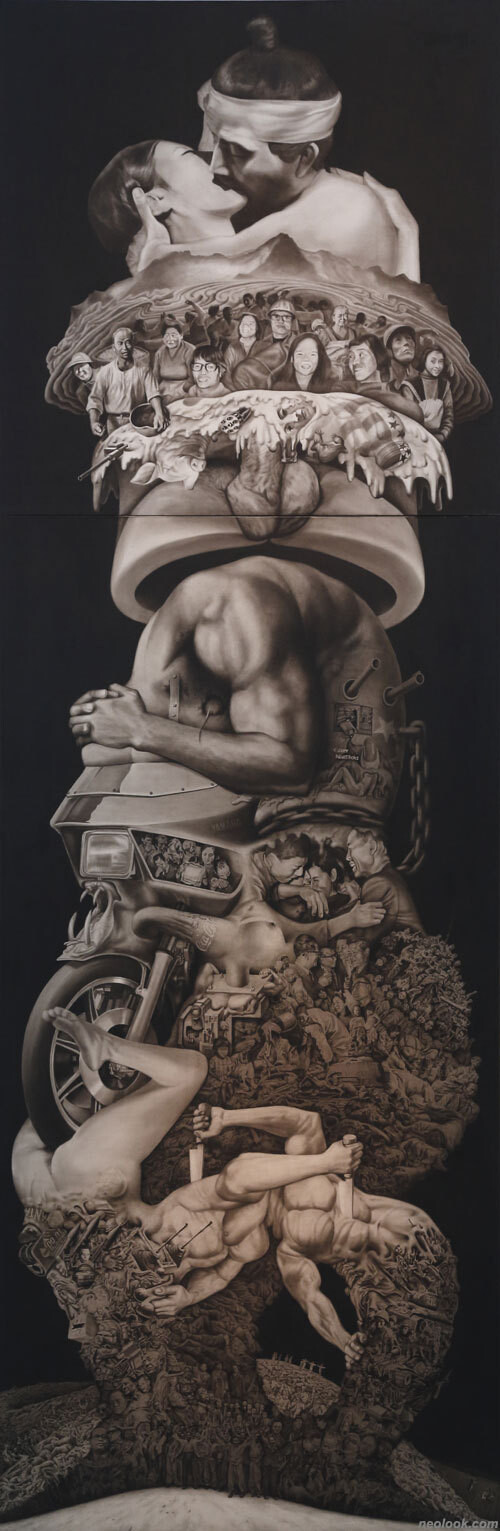

1980~90년대 민중미술로 불린 사회비판적 리얼리즘 진영에서 활약했던 신학철 작가의 1983년 대작 <한국근대사-종합>. 이건희 컬렉션의 방대한 수집 범위를 증거하는 작품으로 꼽힌다.

이건희 컬렉션의 기증을 통한 공공화 논의의 역사는 꽤나 거슬러 올라간다. 이병철 선대 회장 시절, 사카린 밀수 파동으로 1966년 한국비료를 국가에 헌납한 뒤, 그동안 모은 미술품들을 1971년 덕수궁미술관에 전시하고 국가에 기증하는 방안을 검토했다. 하지만 실현하지 못하고 1965년 설립한 삼성문화재단에 출연해 지금 삼성가 컬렉션의 모체인 호암미술관을 만들게 된다. 그때 만지작거리다 접었던 기증 논의가 실로 반세기 지나 다시 떠올랐다는 점이 무상감을 일으킨다. 지금 유력한 이건희 컬렉션관 후보지로 떠오른 서울 종로구 송현동 땅이 1990년대 중반 매물로 나오자 이 회장이 직접 돌아보고 낙점할 정도로 애착을 보였지만, 결국 아이엠에프(IMF) 구제금융 사태로 미술관을 짓지 못했다는 점도 그렇다.

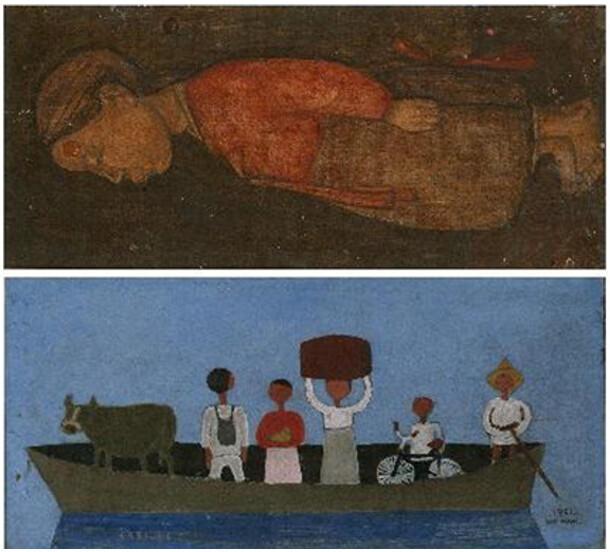

국립현대미술관에 기증된 이건희 컬렉션의 주요 작품 중 하나인 장욱진의 <소녀/나룻배>. 화폭 앞뒤에 소녀와 배의 도상을 나눠 그린 독특한 작품이다.

13년 전 처음 실체가 드러났을 때는 비자금 의혹과 얽히면서 국민적 지탄을 받았던 그의 컬렉션이 이제 온 국민의 관심과 주목을 받으며 나라의 문화적 수준을 올린 데는 유족의 결단이 작용했다. 소품이라 해도 한점이 수십억원을 호가하는 국민화가 이중섭의 명품들을 100점 넘게 나라에 내준 것은, 고인의 명예에 누가 되지 않겠다는 생각과 컬렉션 공공화에 대한 의지도 작용한 것으로 보인다. 앞으로 이를 어떻게 활용하며 유지할지는 위정자들의 몫으로 남게 됐다. 국가기관에 조건 없이 기증한 만큼 충실히 의미와 내력을 연구해 국민들이 길이 공유하며 감상할 수 있도록 조건을 마련해달라는 게 유족들의 속내일 것이다.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr, 도판 국립현대미술관 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)