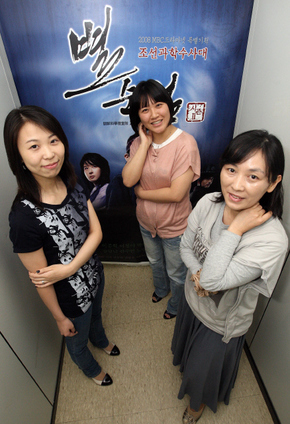

조선시대를 배경으로 한 수사 사극 <별순검> 시즌2의 대본을 맡고 있는 양진아·황혜령·정윤정 작가(왼쪽부터). 신소영 기자 viator@hani.co.kr

‘별순검 시즌2’ 이끄는 작가 3인방

촛불, 100년 전 농민봉기와 비슷

집회현장 등 찾느라 대본 늦기도

‘시즌2’는 인물중심 내러티브

1900년대초 광고 등 재미 가득 지난 4일 엠비시 드라마넷의 전통추리극 <별순검> 시즌2(매주 토 밤 11시)의 막이 올랐다. 4.3%라는 케이블 드라마 사상 최고 시청률을 올린 전작 시즌1의 팀이 바뀌고 이종혁, 이청아 등 젊은 연기자들이 새 얼굴을 선보였다. 시즌1은 범인찾기 놀이를 하듯 반전을 거듭한 대본의 묘미, 열강에 둘러싸인 조선 개화기 시대 상황과 당대 일상 사건들을 맞물린 고증의 매혹 등이 돋보였다. 과연 시즌 2는 전작의 성가를 이어갈 수 있을까. 지난 2일 시즌1에 이어 시즌2를 이끌고 있는 대본 작가 세 사람을 만났다. 정윤정·황혜령·양진아씨. 사지가 잘리고 피가 튀는 살인 현장에 대한 생생한 묘사, 가족을 지키려는 숭고한 여인상, 악녀에 대한 과도한 응징 등 마초적 감수성마저 느껴지는 <별순검> 시즌1의 인상적 장면들을 만들어낸 주역들이다. “마초요? 대본을 주로 새벽에 역사서와 씨름하면서 써요. 강대국에 휩쓸린 100년 전 역사가 안타까워 어쩔 줄 모르다 배달된 신문을 보면 한숨이 절로 났죠. 극중에 100년 전 실수가 되풀이되어서는 안 된다는 조바심이 곳곳에 등장해 그런 오해를 부른 듯해요.” 셋은 “대본을 같이 쓰면서 각기 집필한 내용에 서로 브레이크를 건 게” 한두 번이 아니라고 입을 모았다. 과거 우리 역사에 대한 울분 때문에 대본의 표현이 격해지고, 필요 이상으로 사회적 의미나 감정이 들어가는 경우가 흔했기 때문이라고 한다. “애초 서양문물이 들어오기 시작한 100년 전 혼란기 사회상을 들여다보는 데 재미를 느껴 대본 작업을 시작했어요. 그런데 정작 역사 편력과 지금의 현실을 맞대니까 고통으로 변하더군요. 또 그 고통이 다시 울분으로 변하고….” 울분은 시즌2의 대본에도 계속 스며들었다. 13권이 나와야 할 대본이 겨우 11권을 넘겼다. 지난여름 촛불집회 때문이란다. 셋은 촛불집회 현장과 인터넷 생중계, 토론 공간을 넘나들며 밤을 지새기 일쑤였다고 털어놨다.

“촛불 든 시민들이 조선 말기 관아 앞에 횃불 들고 모인 농민들과 다르지 않다는 생각이 들었어요. 시즌1에서 소심하게 우리 생각들을 숨겨놓은 대사들이 많았는데, 시즌2에도 그런 대사들이 꽤 있고 앞으로도 심심찮게 나올 거예요. 실제로 4일 나간 1부에서 주인공 지대한의 정보원 용팔이는 악덕 미곡상 변두만의 집 앞에 항의하러 몰려간 백성들에게 배후가 있다는 다른 이의 말을 물리치죠. ‘배후는 무슨 배후, 몰려가게 한 그놈이 배후’라구요. 이 대사는 촛불집회 참가자들에 대한 우리 작가들의 위로의 말인 셈입니다.” 강한 인상을 남긴 조선시대 과학수사기법을 재현한 것도 작가들의 이런 열정과 탐구욕이 낳은 결실이다. 혈흔 검색 물질 ‘루미놀’을 대신해 식초를 쓰고, 주검에서 숨은 상흔을 찾는 비결 등의 전통 감식법들은 황혜령 작가가 <증수무원록>이란 옛 법의학서를 우연히 읽다가 알아낸 것. 전통문화사를 천착해 온 황 작가의 판단력, 파란피 따위의 엽기 소재를 좋아하는 양 작가의 상상력, 역사 속 소시민 일상사에 대한 정 작가의 애정이 합쳐지면서 <별순검> 고유의 이야기들이 탄생했다는 설명이다. 정 작가는 “역사서는 외국 선교사가 조선 풍경을 담은 책까지 두루 섭렵했다. 요즘엔 고교 과정 물리·화학 책까지 뒤진다”면서 웃었다. 시즌1의 ‘계속된 반전’에 대한 피로감은 없을까. 세 작가는 “반전이나 특이한 소재는 시즌1에 다 써먹었다”며 “시즌2에도 사건의 반전은 등장하지만 주요하게는 인물들의 굵은 내러티브가 중심”이라고 말했다. 하지만 4일 연속방영된 2부 ‘불꽃’에서는 당대에 성폭행당한 여성이 임신하면 ‘도깨비 장난’이라는 신문광고를 냈던, 어이없는 100여 년 전의 역사적 사실을 등장시켜 새로움을 갈망하는 팬들의 기대에 부응했다. 소재 고갈로 멜로극이 되는 것 아니냐는 물음에는 정색을 한다. “범인 잡아야 하는데 손 잡을 시간이 어딨어요. 배우들을 의식한 말들 같은데, 정작 우리는 10회까지 연애할 시간을 만들어야 할지 고민했답니다.” 하어영 기자 haha@hani.co.kr

집회현장 등 찾느라 대본 늦기도

‘시즌2’는 인물중심 내러티브

1900년대초 광고 등 재미 가득 지난 4일 엠비시 드라마넷의 전통추리극 <별순검> 시즌2(매주 토 밤 11시)의 막이 올랐다. 4.3%라는 케이블 드라마 사상 최고 시청률을 올린 전작 시즌1의 팀이 바뀌고 이종혁, 이청아 등 젊은 연기자들이 새 얼굴을 선보였다. 시즌1은 범인찾기 놀이를 하듯 반전을 거듭한 대본의 묘미, 열강에 둘러싸인 조선 개화기 시대 상황과 당대 일상 사건들을 맞물린 고증의 매혹 등이 돋보였다. 과연 시즌 2는 전작의 성가를 이어갈 수 있을까. 지난 2일 시즌1에 이어 시즌2를 이끌고 있는 대본 작가 세 사람을 만났다. 정윤정·황혜령·양진아씨. 사지가 잘리고 피가 튀는 살인 현장에 대한 생생한 묘사, 가족을 지키려는 숭고한 여인상, 악녀에 대한 과도한 응징 등 마초적 감수성마저 느껴지는 <별순검> 시즌1의 인상적 장면들을 만들어낸 주역들이다. “마초요? 대본을 주로 새벽에 역사서와 씨름하면서 써요. 강대국에 휩쓸린 100년 전 역사가 안타까워 어쩔 줄 모르다 배달된 신문을 보면 한숨이 절로 났죠. 극중에 100년 전 실수가 되풀이되어서는 안 된다는 조바심이 곳곳에 등장해 그런 오해를 부른 듯해요.” 셋은 “대본을 같이 쓰면서 각기 집필한 내용에 서로 브레이크를 건 게” 한두 번이 아니라고 입을 모았다. 과거 우리 역사에 대한 울분 때문에 대본의 표현이 격해지고, 필요 이상으로 사회적 의미나 감정이 들어가는 경우가 흔했기 때문이라고 한다. “애초 서양문물이 들어오기 시작한 100년 전 혼란기 사회상을 들여다보는 데 재미를 느껴 대본 작업을 시작했어요. 그런데 정작 역사 편력과 지금의 현실을 맞대니까 고통으로 변하더군요. 또 그 고통이 다시 울분으로 변하고….” 울분은 시즌2의 대본에도 계속 스며들었다. 13권이 나와야 할 대본이 겨우 11권을 넘겼다. 지난여름 촛불집회 때문이란다. 셋은 촛불집회 현장과 인터넷 생중계, 토론 공간을 넘나들며 밤을 지새기 일쑤였다고 털어놨다.

“촛불 든 시민들이 조선 말기 관아 앞에 횃불 들고 모인 농민들과 다르지 않다는 생각이 들었어요. 시즌1에서 소심하게 우리 생각들을 숨겨놓은 대사들이 많았는데, 시즌2에도 그런 대사들이 꽤 있고 앞으로도 심심찮게 나올 거예요. 실제로 4일 나간 1부에서 주인공 지대한의 정보원 용팔이는 악덕 미곡상 변두만의 집 앞에 항의하러 몰려간 백성들에게 배후가 있다는 다른 이의 말을 물리치죠. ‘배후는 무슨 배후, 몰려가게 한 그놈이 배후’라구요. 이 대사는 촛불집회 참가자들에 대한 우리 작가들의 위로의 말인 셈입니다.” 강한 인상을 남긴 조선시대 과학수사기법을 재현한 것도 작가들의 이런 열정과 탐구욕이 낳은 결실이다. 혈흔 검색 물질 ‘루미놀’을 대신해 식초를 쓰고, 주검에서 숨은 상흔을 찾는 비결 등의 전통 감식법들은 황혜령 작가가 <증수무원록>이란 옛 법의학서를 우연히 읽다가 알아낸 것. 전통문화사를 천착해 온 황 작가의 판단력, 파란피 따위의 엽기 소재를 좋아하는 양 작가의 상상력, 역사 속 소시민 일상사에 대한 정 작가의 애정이 합쳐지면서 <별순검> 고유의 이야기들이 탄생했다는 설명이다. 정 작가는 “역사서는 외국 선교사가 조선 풍경을 담은 책까지 두루 섭렵했다. 요즘엔 고교 과정 물리·화학 책까지 뒤진다”면서 웃었다. 시즌1의 ‘계속된 반전’에 대한 피로감은 없을까. 세 작가는 “반전이나 특이한 소재는 시즌1에 다 써먹었다”며 “시즌2에도 사건의 반전은 등장하지만 주요하게는 인물들의 굵은 내러티브가 중심”이라고 말했다. 하지만 4일 연속방영된 2부 ‘불꽃’에서는 당대에 성폭행당한 여성이 임신하면 ‘도깨비 장난’이라는 신문광고를 냈던, 어이없는 100여 년 전의 역사적 사실을 등장시켜 새로움을 갈망하는 팬들의 기대에 부응했다. 소재 고갈로 멜로극이 되는 것 아니냐는 물음에는 정색을 한다. “범인 잡아야 하는데 손 잡을 시간이 어딨어요. 배우들을 의식한 말들 같은데, 정작 우리는 10회까지 연애할 시간을 만들어야 할지 고민했답니다.” 하어영 기자 haha@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)