상상력을 분해하고…호기심을 조립하고

주목받는 두 프로그램

근육의 전성기다. 제주도까지 오리배를 타고 가자는 상상력, ‘취객을 구하는 사람은 누구일까’ 하는 호기심 앞에서 기술은 무용하다. 남은 것은 노를 젓는 피디 두 명의 고된 다리근육과 소주 한 잔을 직접 걸치고 지하철에 드러눕는 피디의 풀어진 허리 근육뿐이다. 가을 편성과 함께 첫선을 보인 에스비에스 <당신이 궁금한 그 이야기-큐브>, 문화방송 <자체발광>. ‘리얼 버라이어티’가 대세를 이뤘던 2009년 방송가에서 근육은 예능을 넘어 시사교양 프로그램에까지 쓰임새를 뽐낸다. 박민규의 소설을 읽고 자란 신입 피디는 오리배의 상상력을, 술자리 대화보다 문자질 대화가 더 익숙한 젊은 피디는 사이버 세계의 생리를 이야기하면서 그들의 근육은 자발적으로 이야기를 만들어낸다. 그리고 그 ‘이야기’ 안에서 시사교양 프로그램의 진실 찾기는 다시 시작된다. <큐브>의 고집스런 육하원칙과 <자체발광>의 엉뚱한 상상력 가운데 누가 승자가 될지, 2010년까지 갈 길은 멀다.

■ 에스비에스 ‘당신이 궁금한 그 이야기-큐브’

사건·사람 뒤에 숨어있는 궁금증 1%

육하원칙에 매달려 우직하게 풀어내 한국의 스티븐 호킹이라고 불리는 서울대 이상목 교수는 늘 웃고 있다. 한시도 잊을 수 없는 몸의 불행 앞에서 ‘어떻게’ 웃을 수 있을까. ‘왜’ 웃을까. ‘무엇’이 그를 웃게 만들까. 웃음 뒤 가려진 그의 눈물은 ‘어디’로 간 것일까. 그를 웃게 만드는 건 ‘누구’일까. ‘언제’부터 그는 웃게 된 것일까. 최삼호 피디는 말한다. “누구나 궁금한 것에서 출발한 의문들을 풀어나가는 이야기죠. 이 교수의 이야기도 바로 육하원칙에서 출발한 것이구요.” <큐브>팀이 찾아낸 이 교수의 비밀은 ‘거울’이었다. 사고 뒤 경추 이하로 움직이지 못하는 자신을 받아들이고, 동정 어린 시선들과 맞서서 당당해지기까지 그는 거울 앞에서 웃음을 ‘연마’했다. 대다수의 언론이 이 교수의 인생사를 천편일률적으로 쏟아내고 있을 때 <큐브> 제작진이 이 교수의 웃음을 육하원칙에 따라 분해하고 재조합한 결과다.

“<그것이 알고 싶다>의 아류로 불리기도 하고, 작은 <인간극장>이라고 비웃음을 사기도 해요. 하지만 심층취재를 주로 하는 다른 프로그램은 시의성, 속보성 때문에 육하원칙 가운데 하나 정도는 꼭 미해결로 남게 되죠. 그 해결되지 못한 육하원칙 요소 안에 결정적인 진실을 감추고 있는 경우가 많죠. 우리가 찾아가는 것이 바로 그것이구요.”

10여년 전 아이엠에프(IMF)가 가져온 한 가정의 파괴를 그린 ‘시신과의 동거, 왜 그들은 방문을 열지 않았나’는 패륜범죄를 소개하는 데 그치지 않고 왜 그런 일이 일어났는지에 대한 이야기를 들려준다.

‘꽃뱀은 왜 그 집에 갔나’에서는 실제 꽃뱀이 마을 곳곳에 소포로 전달되면서 마을 전체가 공포에 떨었던 해프닝을, 개발이 가져온 공동체 붕괴라는 또다른 주제와 엮으면서 새로운 이야기로 녹여낸다. 최근 사격장 사건에서 일본인의 희생에 가려 소외됐던 한국인 희생자들을 찾아가 보는 것도 또다른 예다. 결국 누군가가 말하고 싶었던, 듣고 싶었던 ‘이야기’들이다.

이야기를 다루는 방식은 기존 프로그램의 정형성에서 벗어나 있다. 이를 최 피디는 “가볍다”라고 표현한다. “내용이 가볍다는 것은 아니고 심각한 주제라도 비틀어보기를 통해 주제 접근을 쉽게 할 수 있게 만들겠다는 의미”라고 덧붙인다. 예를 들면 경제성을 앞세운 도시 계획의 역사와 경기도 성남 한 여고생의 등굣길 교통사고를 병렬하면서 건설과 삶의 가치를 어렵지 않게 들여다보는 식이다.

“쉽게 말해서 폼을 안 잡겠다는 것이죠.”(최 피디)

제작진은 시사 프로그램의 고발성이 주는 경직도를 낮추고, 휴먼다큐의 감정적 시선은 배제한 이야기 방식이 새롭게 자리잡기를 바란다. 그 틈새에서 육하원칙에 대한 고집은 허수경, 김씨 등 화면을 설명하는 진행자를 이 프로그램에서는 ‘엠시’나 ‘내레이션’이라고 명명하지 않고 ‘스토리 텔러’라고 부르는 데서도 발견된다. “루저 파문을 일으킨 홍대생, 당사자가 용기를 내주면, 루저 논란이 그렇게 성찰 없이 일방적으로 가해자와 피해자만을 남기고 끝나지 않았을 것이라고 생각해요. 그 홍대생의 이야기, 궁금하지 않으세요?” 매주 금요일 밤 8시50분 방송.

“<그것이 알고 싶다>의 아류로 불리기도 하고, 작은 <인간극장>이라고 비웃음을 사기도 해요. 하지만 심층취재를 주로 하는 다른 프로그램은 시의성, 속보성 때문에 육하원칙 가운데 하나 정도는 꼭 미해결로 남게 되죠. 그 해결되지 못한 육하원칙 요소 안에 결정적인 진실을 감추고 있는 경우가 많죠. 우리가 찾아가는 것이 바로 그것이구요.”

10여년 전 아이엠에프(IMF)가 가져온 한 가정의 파괴를 그린 ‘시신과의 동거, 왜 그들은 방문을 열지 않았나’는 패륜범죄를 소개하는 데 그치지 않고 왜 그런 일이 일어났는지에 대한 이야기를 들려준다.

‘꽃뱀은 왜 그 집에 갔나’에서는 실제 꽃뱀이 마을 곳곳에 소포로 전달되면서 마을 전체가 공포에 떨었던 해프닝을, 개발이 가져온 공동체 붕괴라는 또다른 주제와 엮으면서 새로운 이야기로 녹여낸다. 최근 사격장 사건에서 일본인의 희생에 가려 소외됐던 한국인 희생자들을 찾아가 보는 것도 또다른 예다. 결국 누군가가 말하고 싶었던, 듣고 싶었던 ‘이야기’들이다.

이야기를 다루는 방식은 기존 프로그램의 정형성에서 벗어나 있다. 이를 최 피디는 “가볍다”라고 표현한다. “내용이 가볍다는 것은 아니고 심각한 주제라도 비틀어보기를 통해 주제 접근을 쉽게 할 수 있게 만들겠다는 의미”라고 덧붙인다. 예를 들면 경제성을 앞세운 도시 계획의 역사와 경기도 성남 한 여고생의 등굣길 교통사고를 병렬하면서 건설과 삶의 가치를 어렵지 않게 들여다보는 식이다.

“쉽게 말해서 폼을 안 잡겠다는 것이죠.”(최 피디)

제작진은 시사 프로그램의 고발성이 주는 경직도를 낮추고, 휴먼다큐의 감정적 시선은 배제한 이야기 방식이 새롭게 자리잡기를 바란다. 그 틈새에서 육하원칙에 대한 고집은 허수경, 김씨 등 화면을 설명하는 진행자를 이 프로그램에서는 ‘엠시’나 ‘내레이션’이라고 명명하지 않고 ‘스토리 텔러’라고 부르는 데서도 발견된다. “루저 파문을 일으킨 홍대생, 당사자가 용기를 내주면, 루저 논란이 그렇게 성찰 없이 일방적으로 가해자와 피해자만을 남기고 끝나지 않았을 것이라고 생각해요. 그 홍대생의 이야기, 궁금하지 않으세요?” 매주 금요일 밤 8시50분 방송.

■ 문화방송 ‘자체발광’ 오리배로 제주까지, 나귀 타고 출근

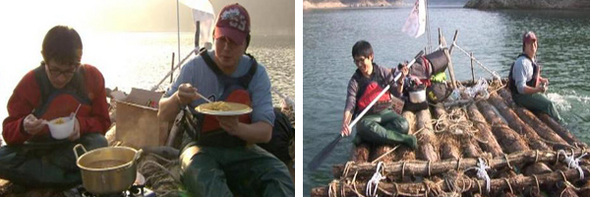

엉뚱한 상상 체험기 ‘다큐 무한도전’ ‘오리배로 제주도를 갈 수 있을까?’ ‘개썰매로 전국일주를 할 수 있을까?’ ‘뗏목으로 한강을 종주할 수 있을까?’ ‘겨울이면 난방 걱정 없다는 이글루에서 살 수는 없을까?’ ‘환경보호를 위해서라면 자전거보다 당나귀 출근이 더 낫지 않을까?’ ‘쌍둥이 빌딩의 양편을 와이어(액션영화에서 쓰는 줄 도구)로 건널 수 있을까?’ 출근길의 만원 지하철이 한강을 넘을 때, 퇴근길 버스가 막혀 옴짝달싹도 못할 때 혼자서 피식 웃는 사람들. 그 혼자만의 공상 속 즐거움이 눈앞에서 펼쳐진다면? 3일 첫 전파를 탄 <자체발광>이 보여주고자 하는 것은 두 가지다. 하나는 불가능한 호기심에서 출발한 ‘도전’이다. 말하자면 오리배 타기나 개썰매 질주와 같은 개인적인 순간의 호기심을 직접 몸으로 체험해보는 것이다. 또 하나는 효용성과는 무관한 무모하고 쓸모없는 ‘실험’이다.

“개별적인 호기심 앞에서 효용성은 중요하지 않다. 예를 들면 어느 평양냉면집 요리사는 내 냉면이 평양에서도 통할까 하는 강렬한 호기심에 휩싸여 있다. 평양에 가서 그곳의 재료를 가지고, 지나가는 사람들에게 객관적인 평가를 받아보고 싶다는 것이다.”

연출을 맡고 있는 임경식 피디의 목소리는 들떴다. “시원하게 해결해주는 게 목표는 아니니 굳이 분류를 하자면 무모한 도전(무한도전의 초기 형태)의 다큐판”이라고 말한다.

하지만 제작진은 <자체발광>이 <호기심 천국>이나 <스펀지 2.0> 등 궁금증 해결 프로그램으로 분류되는 것을 거부한다.

임 피디는 “과학적 실험에 근거하는 보편적 정답을 내는 것은 애초에 의도하지 않고 있다”며 “‘그 사람에게는 그게 정답이다’ 식의 공감이 중요하다”고 말했다. 임 피디의 ‘개별’을 강조하는 낯선·날선 ‘방침’은 조연출 민병선, 서정문 피디를 제주도 앞바다로, 한강 물길로 내몰았다. ‘자신이 낸 호기심은 자신이 풀자’는 식이다. 말하자면 오리배 아이템은 민 피디의 개별적인 호기심이었다. 지난 1일 서울 여의도 문화방송에서 만난 민병선 피디는 두 번의 방송으로 벌써 유명세를 치르고 있다. 민 피디는 “프로그램 초기라 피디들이 나선 것일 뿐”이라며 “시청자 참여가 늘어나면 피디든 시청자든 가리지 않고 실험에 참가할 것”이라고 말했다.

온갖 엄숙주의 앞에 서서 검지를 모으고 선 <자체발광>이 얼마나 줏대 있고 힘차게 ‘똥침’을 날릴 수 있을지. 지난 3일에 방송된 오리배 제주도 가기 2탄 격인 ‘뗏목으로 한강 종단’에 이어 다음 편은 ‘당나귀 타고 출퇴근하기’다. 참고로 ‘뚫어뻥으로 63빌딩 오르기’는 안전을 이유로 불가 판정이 내려졌다. 매주 목요일 저녁 6시50분 방송.

하어영 기자 haha@hani.co.kr 사진 에스비에스·문화방송 제공

“개별적인 호기심 앞에서 효용성은 중요하지 않다. 예를 들면 어느 평양냉면집 요리사는 내 냉면이 평양에서도 통할까 하는 강렬한 호기심에 휩싸여 있다. 평양에 가서 그곳의 재료를 가지고, 지나가는 사람들에게 객관적인 평가를 받아보고 싶다는 것이다.”

연출을 맡고 있는 임경식 피디의 목소리는 들떴다. “시원하게 해결해주는 게 목표는 아니니 굳이 분류를 하자면 무모한 도전(무한도전의 초기 형태)의 다큐판”이라고 말한다.

하지만 제작진은 <자체발광>이 <호기심 천국>이나 <스펀지 2.0> 등 궁금증 해결 프로그램으로 분류되는 것을 거부한다.

임 피디는 “과학적 실험에 근거하는 보편적 정답을 내는 것은 애초에 의도하지 않고 있다”며 “‘그 사람에게는 그게 정답이다’ 식의 공감이 중요하다”고 말했다. 임 피디의 ‘개별’을 강조하는 낯선·날선 ‘방침’은 조연출 민병선, 서정문 피디를 제주도 앞바다로, 한강 물길로 내몰았다. ‘자신이 낸 호기심은 자신이 풀자’는 식이다. 말하자면 오리배 아이템은 민 피디의 개별적인 호기심이었다. 지난 1일 서울 여의도 문화방송에서 만난 민병선 피디는 두 번의 방송으로 벌써 유명세를 치르고 있다. 민 피디는 “프로그램 초기라 피디들이 나선 것일 뿐”이라며 “시청자 참여가 늘어나면 피디든 시청자든 가리지 않고 실험에 참가할 것”이라고 말했다.

온갖 엄숙주의 앞에 서서 검지를 모으고 선 <자체발광>이 얼마나 줏대 있고 힘차게 ‘똥침’을 날릴 수 있을지. 지난 3일에 방송된 오리배 제주도 가기 2탄 격인 ‘뗏목으로 한강 종단’에 이어 다음 편은 ‘당나귀 타고 출퇴근하기’다. 참고로 ‘뚫어뻥으로 63빌딩 오르기’는 안전을 이유로 불가 판정이 내려졌다. 매주 목요일 저녁 6시50분 방송.

하어영 기자 haha@hani.co.kr 사진 에스비에스·문화방송 제공

육하원칙에 매달려 우직하게 풀어내 한국의 스티븐 호킹이라고 불리는 서울대 이상목 교수는 늘 웃고 있다. 한시도 잊을 수 없는 몸의 불행 앞에서 ‘어떻게’ 웃을 수 있을까. ‘왜’ 웃을까. ‘무엇’이 그를 웃게 만들까. 웃음 뒤 가려진 그의 눈물은 ‘어디’로 간 것일까. 그를 웃게 만드는 건 ‘누구’일까. ‘언제’부터 그는 웃게 된 것일까. 최삼호 피디는 말한다. “누구나 궁금한 것에서 출발한 의문들을 풀어나가는 이야기죠. 이 교수의 이야기도 바로 육하원칙에서 출발한 것이구요.” <큐브>팀이 찾아낸 이 교수의 비밀은 ‘거울’이었다. 사고 뒤 경추 이하로 움직이지 못하는 자신을 받아들이고, 동정 어린 시선들과 맞서서 당당해지기까지 그는 거울 앞에서 웃음을 ‘연마’했다. 대다수의 언론이 이 교수의 인생사를 천편일률적으로 쏟아내고 있을 때 <큐브> 제작진이 이 교수의 웃음을 육하원칙에 따라 분해하고 재조합한 결과다.

에스비에스 ‘당신이 궁금한 그 이야기-큐브’

■ 문화방송 ‘자체발광’ 오리배로 제주까지, 나귀 타고 출근

엉뚱한 상상 체험기 ‘다큐 무한도전’ ‘오리배로 제주도를 갈 수 있을까?’ ‘개썰매로 전국일주를 할 수 있을까?’ ‘뗏목으로 한강을 종주할 수 있을까?’ ‘겨울이면 난방 걱정 없다는 이글루에서 살 수는 없을까?’ ‘환경보호를 위해서라면 자전거보다 당나귀 출근이 더 낫지 않을까?’ ‘쌍둥이 빌딩의 양편을 와이어(액션영화에서 쓰는 줄 도구)로 건널 수 있을까?’ 출근길의 만원 지하철이 한강을 넘을 때, 퇴근길 버스가 막혀 옴짝달싹도 못할 때 혼자서 피식 웃는 사람들. 그 혼자만의 공상 속 즐거움이 눈앞에서 펼쳐진다면? 3일 첫 전파를 탄 <자체발광>이 보여주고자 하는 것은 두 가지다. 하나는 불가능한 호기심에서 출발한 ‘도전’이다. 말하자면 오리배 타기나 개썰매 질주와 같은 개인적인 순간의 호기심을 직접 몸으로 체험해보는 것이다. 또 하나는 효용성과는 무관한 무모하고 쓸모없는 ‘실험’이다.

문화방송 ‘자체발광’

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)