극장에서 관객이 경험할 수 있는 모든 것을 주는 영화를 두 글자로 줄인다면, 당분간은 2005년 ‘킹콩’이 되어야할 것 같다. 14일 <반지의 제왕> 시리즈를 만든 피터 잭슨 감독의 <킹콩>이 전세계 동시 개봉했다.

3시간, 결코 짧지 않은 러닝타임 동안 미지의 세계를 맞닥뜨리며 줄곧 숨을 몰아쉬게 되고, 이루어질 수 없는 사랑을 엿보며 수차례 눈물을 글썽이게 된다. 홀로 선 이의 고독은 누구든 저 밑동에서부터 슬픔으로 감정이입될 수밖에 없는 만인의 정서다.

사랑이면 사랑, 스릴이면 스릴, 특수 효과면 효과 그 모든 것의 끝을 보여주겠다는 듯 영화는 집요하다. 서울에서 부산에 가닿을 즈음의 3시간에 가봉해낸 영화 속 ‘끝간데’의 감춰진 풍광들까지 함께 들여다본다.

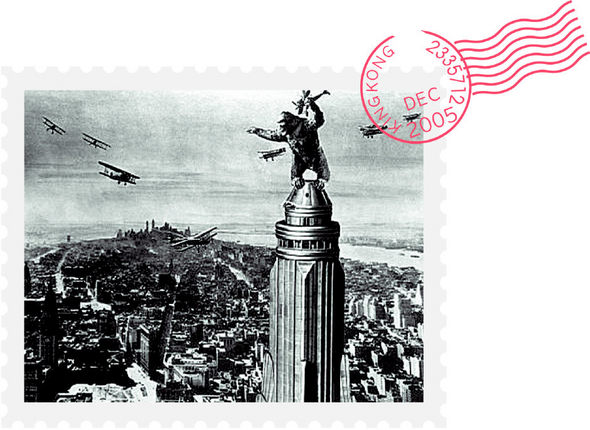

끝을 위한 처음, 1933년과 닮았다

지금까지 영사된 ‘킹콩’만도 10여편. 그 가운데 우리에게 가장 친숙한 건 제시카 랭이 출연한 1976년도 <킹콩>이다. 그러나 킹콩의 효시는 메리언 쿠퍼와 어니스트 쇼드색이 그보다 43년이나 앞서 만든 <킹콩>(1933년). 피터 잭슨이 돌아간 원점이다. 자신에게 영화감독의 꿈을 심어줬던 작품이기도 하거니와, 당시 18미터 킹콩을 영상화하며 특수 효과의 한 획을 그었던 원작의 스펙터클, 미녀와 야수의 슬픈 사랑이란 뼈대가 2005년 ‘킹콩’과 가장 닮아있다.

피터는 도심에 나타난 킹콩이 중심이 됐던 100분짜리 원작을 180분짜리로 늘렸다. 러닝타임부터가 ‘끝장’이다. 킹콩을 만나기 전 이미 1시간, 해골섬에서 킹콩을 만나 뉴욕으로 데려오기까지 또 1시간이 지난다. 컴퓨터 그래픽 기술로 만들어진 액션, 모험이 <쥬라기 공원>을 능가하는 중반, 그리고 러브 라인이 슬프게 돋을새김되는 후반을 조립하며 오만가지 사건과 감정을 담다보면 영화가 늘어지거나 관객이 지칠 듯하지만 그렇지 않다. 괴수 영화의 인간미, 판타지물의 현실미를 느끼게끔 치밀하고 차근하게 관객을 몰아세우기 때문이다.

1930년대 가장 암울했던 대공황 시절의 뉴욕 시민들을 웃기려 했던 3류 코믹 배우 출신 앤 대로우를 따뜻하고 애잔하게 비추는 전반 1/3의 드라마는, 그가 약육강식의 해골섬에서 고릴라 종의 마지막으로 남아있는 킹콩과 유일하게 교감하는 존재가 되는 다리를 놓는다.

야수가 사람을 울리다 앤을 사랑한 이는 모두 원작과 다르다. 원작과의 가장 큰 차이점이기도 하다. 잭 드리스콜(애드리안 브로디)은 더이상 근육만 자랑하는 뱃사람이 아닌, 시나리오 작가. 우유부단하고 나약하지만 사랑을 지키기 위해선 목숨을 아끼지 않는다.

무소불위의 괴수였던 원작의 킹콩도 7.6미터로 작아진다. 여전히 지존이지만 살아남기 위해 얻은 상처로 가득하고 툭하면 다른 공룡의 도전을 받아야하는 고독한 존재다. 이제 정글보다 석양에 먼저 눈이 가는 그 또한 앤의 사랑을 위해 죽음을 마다하지 않는다. 각본을 쓴 필리파 보옌즈는 “피터가 ‘킹콩’이 나이들고, 빛 바랜 느낌으로 비치길 원했다”(<뉴스위크>)고 설명한다. 그런 점에서 킹콩과 잭(의 사랑)은 서로 맞서면서도 닮았다. 킹콩을 인간화해 몰입케 하는 첫번째 동력이다. 더불어 처음 앤과 킹콩이 모험을 나누며 서로에게 마음을 열어가는 대개의 과정이 소년 선원 지미(제이미 벨)와 일등 항해사 헤이스(에반 파크)가 깊게 유대하는 과정과 병렬된다. 오갈데 없어 외롭고 약한 지미에게 아버지 노릇을 하는 헤이스의 관계는 동료를 다 잃었다고 생각하는 앤이 점차 킹콩에게 기대는 모습을 다시금 인간적으로 은유한 셈이다. 대신 영화는 철저하게 킹콩의 행복을 방해한다. 앤과 가장 평온하게 보냈던 새벽을 곧장 이어진 박쥐들의 공격으로 잃어버리고, 앤과 센트럴파크의 호수에서 가장 단란한 때를 보내자마자 인간의 폭격을 당하는 설정으로 절대 고독자를 지켜보는 짠함은 극점에 이른다. 다음 오스카 주연상은 킹콩? “이 비극적 이야기를 가슴 깊이 느끼면 좋겠다”는 피터의 말은 공수표가 아니다. 킹콩의 연기가 뒷받침되지 않는다면 불가능하다. 배우가 만든 원형 동작에 컴퓨터 그래픽을 입히는 모션 캡쳐 기술이 사용되었다. 다만 킹콩의 표정 연출을 위해, <반지의 제왕>의 그래픽 기술을 담당했던 웨타 디지털사(社)는 고릴라의 안면 근육과 눈으로 인간의 감정을 표현하는 프로그램을 2년에 걸쳐 새로 만들었다. 골룸의 모델이었던 앤디 서키스가 킹콩의 원형 동작도 맡았다. 디지털로 영화의 개념 자체가 확장된 마당에, 이제 오스카는 ‘주연상’의 범주도 달리 정해야할지 모른다. 피터가 안전을 우려해 반대했는데도 서키스는 르완다로 직접 건너가 3주 동안 고릴라와 함께 생활하며 습성은 물론 17가지에 달하는 고릴라의 발성까지 익혔다. 영화의 특수 효과는 킹콩을 직조해낸 데에만 그치지 않는다. 배가 미지의 해골섬에 떠밀리며 정박하는 장면, 공룡에게 쫓기는 대목, 무너지는 절벽의 끝자락을 디디며 사람들이 뛰어가는 대목 등은 가상과 현실의 경계에 관객들을 내몬다. 굳이 불필요한 장면일 수도 있으나 마냥 재미를 위해 기술의 끝자락을 전시하는 것이다. 종종 컴퓨터 그래픽과 합성된 배우가 일그러지거나 튀어보이지만, 450명이 넘는 특수효과팀을 투입, 총제작비 2억700만 달러를 들여 만든 영화다. 그것이 지금 기술의 최고치, 끝자락인 것이다. <킹콩>은 스타 배우에 의존하지 않는다. 스타라면 차라리 ‘킹콩’이 유일하다. 하지만 앤을 맡은 나오미 와츠는 가상의 킹콩과 교감하는 발군의 연기로 관객들의 정서를 자극하고, 젊은 오손 웰즈를 모델로 삼았다는 칼 덴햄(잭 블랙)은 야망과 투지, 탐욕을 넘나들며 도덕적 판단으로부터 자유롭게, 오직 역동적인 인물로서 영화의 사건을 부른다. 다채로운 캐릭터가 모두 제값하며 살아 있다. 포효하던 야수가 엠파이어스테이트 빌딩 아래로 떨어지고선, 야수의 미녀 앤과 먼저 사랑했던 잭이 마침내 포옹을 하는데 헷갈린다. 이 영화의 결말은 행복인가, 불행인가. 영화는 ‘끝장’으로 가지만, 여운만 이렇게 끝이 없이 길다. 임임택 기자 imit@hani.co.kr

야수가 사람을 울리다 앤을 사랑한 이는 모두 원작과 다르다. 원작과의 가장 큰 차이점이기도 하다. 잭 드리스콜(애드리안 브로디)은 더이상 근육만 자랑하는 뱃사람이 아닌, 시나리오 작가. 우유부단하고 나약하지만 사랑을 지키기 위해선 목숨을 아끼지 않는다.

1933년작 ‘킹콩’

무소불위의 괴수였던 원작의 킹콩도 7.6미터로 작아진다. 여전히 지존이지만 살아남기 위해 얻은 상처로 가득하고 툭하면 다른 공룡의 도전을 받아야하는 고독한 존재다. 이제 정글보다 석양에 먼저 눈이 가는 그 또한 앤의 사랑을 위해 죽음을 마다하지 않는다. 각본을 쓴 필리파 보옌즈는 “피터가 ‘킹콩’이 나이들고, 빛 바랜 느낌으로 비치길 원했다”(<뉴스위크>)고 설명한다. 그런 점에서 킹콩과 잭(의 사랑)은 서로 맞서면서도 닮았다. 킹콩을 인간화해 몰입케 하는 첫번째 동력이다. 더불어 처음 앤과 킹콩이 모험을 나누며 서로에게 마음을 열어가는 대개의 과정이 소년 선원 지미(제이미 벨)와 일등 항해사 헤이스(에반 파크)가 깊게 유대하는 과정과 병렬된다. 오갈데 없어 외롭고 약한 지미에게 아버지 노릇을 하는 헤이스의 관계는 동료를 다 잃었다고 생각하는 앤이 점차 킹콩에게 기대는 모습을 다시금 인간적으로 은유한 셈이다. 대신 영화는 철저하게 킹콩의 행복을 방해한다. 앤과 가장 평온하게 보냈던 새벽을 곧장 이어진 박쥐들의 공격으로 잃어버리고, 앤과 센트럴파크의 호수에서 가장 단란한 때를 보내자마자 인간의 폭격을 당하는 설정으로 절대 고독자를 지켜보는 짠함은 극점에 이른다. 다음 오스카 주연상은 킹콩? “이 비극적 이야기를 가슴 깊이 느끼면 좋겠다”는 피터의 말은 공수표가 아니다. 킹콩의 연기가 뒷받침되지 않는다면 불가능하다. 배우가 만든 원형 동작에 컴퓨터 그래픽을 입히는 모션 캡쳐 기술이 사용되었다. 다만 킹콩의 표정 연출을 위해, <반지의 제왕>의 그래픽 기술을 담당했던 웨타 디지털사(社)는 고릴라의 안면 근육과 눈으로 인간의 감정을 표현하는 프로그램을 2년에 걸쳐 새로 만들었다. 골룸의 모델이었던 앤디 서키스가 킹콩의 원형 동작도 맡았다. 디지털로 영화의 개념 자체가 확장된 마당에, 이제 오스카는 ‘주연상’의 범주도 달리 정해야할지 모른다. 피터가 안전을 우려해 반대했는데도 서키스는 르완다로 직접 건너가 3주 동안 고릴라와 함께 생활하며 습성은 물론 17가지에 달하는 고릴라의 발성까지 익혔다. 영화의 특수 효과는 킹콩을 직조해낸 데에만 그치지 않는다. 배가 미지의 해골섬에 떠밀리며 정박하는 장면, 공룡에게 쫓기는 대목, 무너지는 절벽의 끝자락을 디디며 사람들이 뛰어가는 대목 등은 가상과 현실의 경계에 관객들을 내몬다. 굳이 불필요한 장면일 수도 있으나 마냥 재미를 위해 기술의 끝자락을 전시하는 것이다. 종종 컴퓨터 그래픽과 합성된 배우가 일그러지거나 튀어보이지만, 450명이 넘는 특수효과팀을 투입, 총제작비 2억700만 달러를 들여 만든 영화다. 그것이 지금 기술의 최고치, 끝자락인 것이다. <킹콩>은 스타 배우에 의존하지 않는다. 스타라면 차라리 ‘킹콩’이 유일하다. 하지만 앤을 맡은 나오미 와츠는 가상의 킹콩과 교감하는 발군의 연기로 관객들의 정서를 자극하고, 젊은 오손 웰즈를 모델로 삼았다는 칼 덴햄(잭 블랙)은 야망과 투지, 탐욕을 넘나들며 도덕적 판단으로부터 자유롭게, 오직 역동적인 인물로서 영화의 사건을 부른다. 다채로운 캐릭터가 모두 제값하며 살아 있다. 포효하던 야수가 엠파이어스테이트 빌딩 아래로 떨어지고선, 야수의 미녀 앤과 먼저 사랑했던 잭이 마침내 포옹을 하는데 헷갈린다. 이 영화의 결말은 행복인가, 불행인가. 영화는 ‘끝장’으로 가지만, 여운만 이렇게 끝이 없이 길다. 임임택 기자 imit@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)