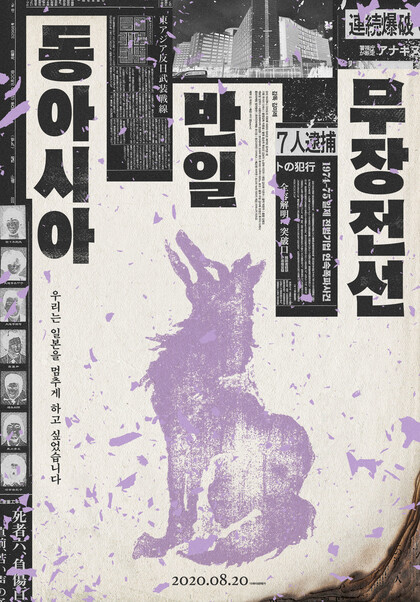

다큐 <동아시아반일무장전선> 포스터. 감픽쳐스 제공

1974년 8월30일 일본 도쿄 미쓰비시중공업 본사에서 폭탄이 터졌다. 8명이 죽고 376명이 다친 이 사건으로 일본 사회는 큰 충격에 빠졌다. 한달 뒤 ‘동아시아반일무장전선’이라는 단체가 성명서를 냈다. “미쓰비시는 옛 식민주의 시대부터 현재까지 일관되게 일본 제국주의의 핵심으로 기능했으며, 장사라는 탈을 쓰고 시체를 뜯어먹는 기업이다.” 전후 일본에서 처음으로 식민지 책임을 강력하게 촉구하며 무장투쟁에 나선 이들은 다름 아닌 일본인이었다.

이후에도 이들은 이듬해 5월까지 미쓰이물산, 다이세이건설 등 일본 전범기업 여덟곳에서 잇따라 폭탄을 터뜨렸다. 다행히도 사망자는 더 나오지 않았다. 이들의 목적은 인명 살상이 아니라 경각심을 불러일으키는 것이었다. 이 사건으로 다이도지 마사시 등 8명이 체포돼 투옥됐다. 이들은 대학 중퇴자, 회사원 등 평범한 사회 구성원이었다. 2020년 현재 죽거나 풀려난 이들을 제외하고 아직도 2명이 감옥에 남아 있지만, 일본 사회는 애써 외면하고 있다. 한국에서도 이 사건을 아는 이는 많지 않다.

일본 전범기업 폭파 사건을 일으킨 동아시아반일무장전선 부대원들이 수감된 도쿄 구치소 모습. 감픽쳐스 제공

이를 다룬 다큐멘터리 영화 <동아시아반일무장전선>이 20일 개봉한다. 2005년 올해의 독립영화상을 받은 <노가다>, 대형마트 노동자들의 파업 투쟁을 다룬 <외박> 등으로 노동 문제를 꾸준히 다뤄온 김미례 감독의 신작이다. 김 감독은 최근 <한겨레>와 한 인터뷰에서 “2000년대 초반 일본의 ‘노가다’ 운동가들을 취재하다 동아시아반일무장전선에 대한 얘기를 들었지만 당시엔 엄두를 내지 못했다”며 “2014년 노동운동이 힘을 잃고 세월호 사태까지 터져 무력감과 패배감이 극심해지면서 이를 극복하고자 묻어뒀던 이 사건을 다시 파헤치기 시작했다”고 말했다.

다큐 <동아시아반일무장전선>을 연출한 김미례 감독(오른쪽)과 영화 제작에 참여한 독립연구활동가 심아정씨. 김명진 기자 littleprince@hani.co.kr

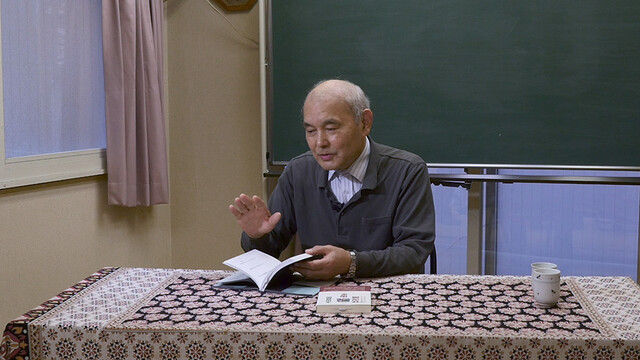

김 감독은 감옥에 있는 당사자들을 접촉하는 한편, 감옥 밖에서 이들을 지원하는 사람들을 만났다. 사건 당시 이들을 극악한 테러범으로 몰아가는 분위기 속에서도 일부 시민들은 왜 이들이 극단적 행동까지 해야 했는지 그 취지에 공감하며 모여들었다. 지원 활동을 한 오타 마사쿠니는 언론시사회 직후 기자들과 한 화상 인터뷰에서 “일본 제국주의는 전후에도 청산되지 않은 채 경제적 식민주의 형태로 나타났다”며 “이에 대한 문제 제기는 전범기업들이 다국적 기업 형태로 세계 여러 나라에 진출한 지금 이 시대에도 여전히 유효하다”고 말했다. 이어 그는 “지금 한-일 관계가 안 좋지만, 풀뿌리 민중끼리 대화하고 연대하려는 시도를 계속해야 한다”고 힘줘 말했다.

수감된 동아시아반일무장전선 부대원들을 지원하는 활동을 하는 오타 마사쿠니. 감픽쳐스 제공

영화를 만들면서 김 감독은 ‘가해자성’을 반추하게 됐다고 했다. 그는 “자신이 가해자임을 인정하는 건 고통스러운 일이지만, 그럼에도 그들은 자각하고 사회에 경종을 울렸다”며 “우리 또한 다른 누군가에게 가해자가 되고 있는 건 아닌지, 그렇다면 우리는 어떻게 자각하고 행동해야 할지를 고민하게 됐다”고 말했다.

이 영화를 계기로 우리 일상의 가해자성을 곱씹어봐야 한다는 목소리도 나온다. 영화 제작에 참여한 심아정 독립연구활동가는 “이를테면 우리가 새벽에 신선한 채소를 받아 먹고 지하철로 출퇴근하는 일상생활의 이면에는 격무에 시달리는 배송원과 지하철 노동자의 희생이 깔려 있다는 사실을 잊어선 안 된다”며 “우리 노동 시장에 만연한 ‘하청의 하청의 하청’ 구조가 다른 나라를 수탈하는 제국의 구조와 다르지 않다는 사실을 깨닫고 이를 해소하려 노력해야 한다”고 강조했다.

서정민 기자

westmin@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)