조선시대 청화백자의 최고 명품으로 꼽히는 홍치 2년명 송죽무늬병(국보). 떡 벌어진 어깨와 날씬한 허리가 긴장감 어린 조화를 이룬 형태에 화려한 청화안료로 소나무와 대나무가 어우러진 모습을 담은 걸작이다. 화엄사 각황전 불단에서 꽃을 공양하기 위해 화병으로 썼던 것으로 추정된다. 노형석 기자

300여년 전 조선 왕실에서 지리산 고찰 화엄사에 내려준 최고의 명품 도자기가 있었다. 현재 국내 미술사학계에서 조선시대 청화백자 가운데 가장 오랜 최고 명품으로 꼽는 홍치 2년명 송죽무늬 항아리. 하지만 이 명품은 이제 절에 없다. 1977년 동국대에 기증돼 대학 박물관을 대표하는 소장품이 됐다. 왜 화엄사를 떠나야 했을까?

때는 1489년, 성종 20년 때로 거슬러 올라간다. 왕실 명령을 받은 이름 없는 도공의 손에서 당대 최고의 청화백자 항아리 2점이 쌍둥이처럼 태어난다. 떡 벌어진 어깨와 날렵한 허리가 긴장감 있게 조화를 이룬 모양새부터 일품이었다. 문양을 그리는 화공은 푸르죽죽한 청화안료를 농도를 달리하며 병 표면에 붓질했다. 소나무와 대나무, 죽순이 어우러진 풍경이 그려진 걸작의 탄생이었다.

두 항아리는 곧장 궁궐로 들어갔다. 200여년간 임금과 왕족들의 사랑스러운 눈길을 받으며 내부 공간을 수놓은 꽃병으로 쓰였다. 그러다 18세기 초 남녘 지리산 화엄사로 들어가면서 운명이 송두리째 바뀌었다. 절에서 가장 큰 부처의 집을 짓자 임금이 왕실의 평안을 기원하면서 두 항아리를 보시해 내려준 것이다. 학계에선 화엄사를 원찰 삼아 정쟁의 불안을 달래고 나라를 태평하게 해달라는 기원을 올렸던 숙종 또는 영조가 두 항아리를 하사한 주역이 아닐까 짐작한다. 두 명품 백자는 ‘황제가 깨달음을 얻는다’는 뜻의 각황전 현판이 내걸린 절집 불단 양쪽에 놓였다. 부처에게 꽃 공양을 하는 의식 도구로 바뀐 것이다.

절에서 다시 200여년이 흘렀다. 하지만 일제강점기와 해방 이후 두 명품은 도둑들의 표적 신세가 된다. 아름답고 빼어난 형태와 색감에 혹해 털려는 이들이 그치지 않았다. 급기야 병 하나가 도난범 손에 깨져 사라졌다. 다른 병도 수차례 도난 사고를 당하면서 제작 연도인 중국 명나라 효종 황제의 연호 홍치 2년이 적힌 아가리 등이 훼손되는 지경에 놓였다. 고심 끝에 화엄사 주지였던 명선 스님은 1977년 10월1일 하나만 남은 항아리를 동국대에 기증하는 결단을 내렸다. 문화재위원회는 앞서 1974년 국보 지정을 확정했다. 연대가 확인되는 최초의 청화백자라는 가치를 높이 평가한 것이다.

이런 내력을 지닌 청화백자 홍치 2년명 송죽무늬 항아리는 지난 9월부터 서울 견지동 조계종 불교중앙박물관에서 열리고 있는 ‘화장(華藏) 지리산 대화엄사’ 특별전의 얼굴로 자리를 지키고 있다. 6세기 개창된 천년고찰 화엄사의 중요 보물들이 대부분 서울로 옮겨와 전시되는 초유의 명품 잔치다.

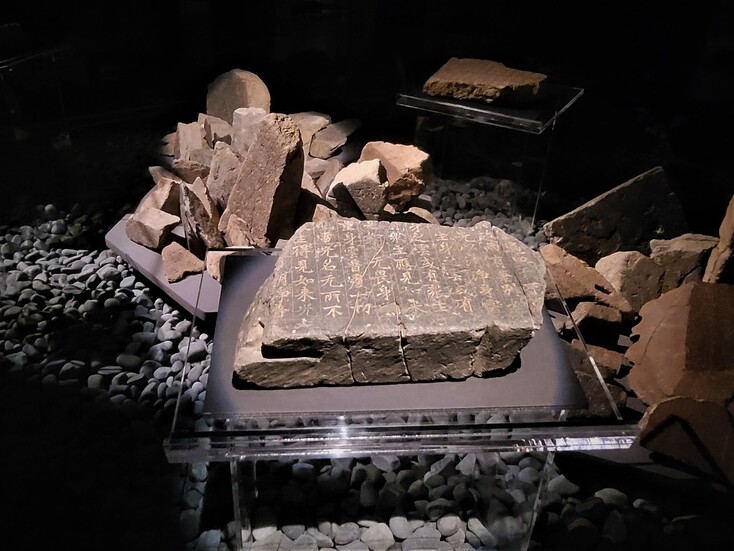

특별전 전시장 들머리에 공개된 화엄사의 ‘화엄석경’(돌에 새긴 화엄경 경전) 조각들. 화엄종 대가 의상(625~702) 스님이 세운 화엄사 장육전 벽을 장식했다고 전해진다. 임진왜란 때 왜병의 파괴로 부서져 현재는 1만4천여점의 석경 조각으로 흩어진 채 남았다. 노형석 기자

신라 의상대사가 각황전의 전신인 장육전을 건립할 때 벽에 장식했으나 임진왜란 때 왜병들의 손에 1만4천여쪽으로 부서졌다고 전하는 화엄석경 조각들(보물)은 세계적으로 희귀한 석조불경이다. 일반에 공개되지 않았던 목조비로자나삼신불좌상(국보)의 복장유물, 대웅전 삼신불회도 불화(보물), 동서오층석탑에서 나온 청동불상범 등의 사리장엄구도 살펴봐야 한다. 국보 2건, 보물 9건을 포함한 유물 265점이 나왔다.

전시실 한쪽 벽에 의상대사가 남긴 명구를 읽으며 왕실에서 절을 거쳐 박물관으로 안식처를 정한 청화백자 항아리의 숙명을 떠올려본다. ‘가도 가도 본래 자리이고 도달하고 도달해도 출발한 자리로다.’ 전시는 14일까지 열린다.

글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)