지난 11월 16일 서울시립 북서울미술관 전시장에서 임민욱(오른쪽) 작가가 자신의 설치작품 <나무는, 간다> 아래서 밴드 이날치의 리더인 장영규(왼쪽) 작가와 이야기를 나누고 있다. 사진 노형석 기자

예술은 때때로 타임머신으로 변한다. 42년 세월을 뛰어넘어 1979년 유신독재시대의 예술가들과 2021년 글로벌시대의 예술가들이 함께 작업했다. 그들 사이에서 일어난 놀라운 협업의 결실이 지금 서울 중계동 북서울미술관에 음악과 영상으로 펼쳐지고 있다. 비틀거리며 몸을 이리저리 뒤트는 1970년대 노동자들 몸짓 영상에 ‘얼른 얼른 교대할 시간, 달도 없고 파리한 별빛…’이라고 읊조리는 21세기 소리꾼의 낭랑한 노래와 신시사이저 선율, 탈춤 배우의 춤사위가 함께 얽힌다.

협업이 시작된 단초는 박정희 정권의 유신독재가 종말로 치닫던 1979년 벌어진 한 공연이었다. 서울 제일교회에서 한무리의 노동자들은 노래극 <공장의 불빛>을 실연하고 영상을 비디오로 찍어 보관했다. 이 노래극은 ‘아침이슬’의 작곡가 김민기가 곡들을 써서 카세트테이프에 녹음했고, 탈춤을 연구한 채희완이 율동을 만들었다.

이 노래극의 흐릿한 영상이 2021년 새로운 작품의 일부가 되어 다시 태어났다. 지난 10월부터 북서울미술관에 차려진 2인 기획전 ‘타이틀매치’에 참여한 현대미술가 임민욱(53)씨와 ‘범 내려온다’로 열풍을 일으킨 밴드 이날치의 리더 장영규(53)씨의 공동 영상작품 <교대-이세상 어딘가에>에서 가장 중요한 작업의 밑바탕이자 배경이 된 것이다.

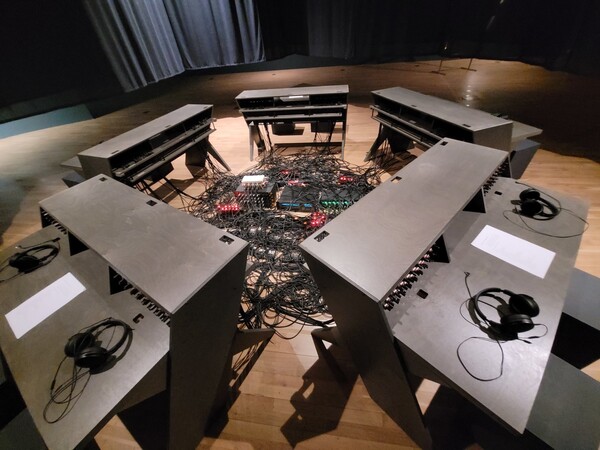

장영규 작가의 사운드 설치작품 <추종자>. 판소리 전수 과정 테이프 10세트를 5개의 사운드 탁자에 나눠 저장해놓고 들려준다. 작가는 전통을 화석화하지 않고 현재화할 수 있는 가능성을 제안한 작품이라고 설명했다. 사진 노형석 기자

“역사를 넘나들며 배우는 공동작업이라고 할까요. 42년 전 김민기 선생이 쓰고 녹음한 노래들을 만나면서 그가 음악 스타일이 아니라 이야기를 하는 방식으로 곡을 썼다는 것을 깨닫게 됐습니다.”

<공장의 불빛>의 수록곡 ‘교대’를 골라 이날치가 판소리풍으로 가사를 읊고 신시사이저 음과 드럼 사운드를 입혀 21세기 감성으로 재해석한 미술관의 작품 영상 앞에서 장 작가는 이런 소회를 털어놓았다.

역사 속에서 사라진 장소와 사건을 재구성하는 퍼포먼스 설치 영상과 조형물 등을 만들어온 임 작가의 소감 또한 다르지 않았다. 옛 탈춤사위 같은 노동자들의 몸짓이 현재 춤꾼들이 실연한 고성오광대 등의 탈춤 영상과 겹쳐지는 영상 작업을 하면서 “예술의 역사가 살아 움직이며 만나서 뒤섞이는 듯한 희열을 느꼈다”고 했다.

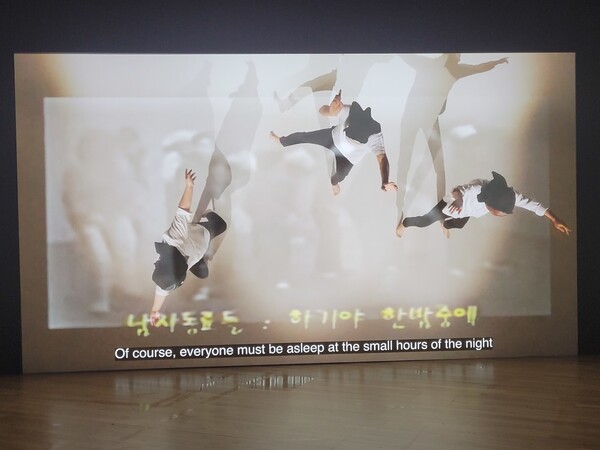

현대미술가 임민욱씨와 밴드 이날치의 리더 장영규씨의 공동 영상작품 <교대―이세상 어딘가에>의 일부분. 42년 전 노래극 비디오영상의 노동자들 몸짓과 2021년 탈춤을 추는 배우들의 몸짓이 오버랩되어 흘러간다. 사진 노형석 기자

북서울미술관에서 지난 2014년부터 해마다 작가 2명을 뽑아 선보이는 ‘타이틀매치’에 음악가가 참여한 첫 사례다. 참여 미술가로 선정된 임 작가가 함께할 동료로 10여년 이상 영상물의 음악작업 등을 함께한 장 작가를 적극 추천해 미술가-음악가 공동전시가 성사됐다. 둘은 자주 만나는 사이는 아니지만, 전통과 역사를 고민하는 작업의 태도에서 서로 강한 영향을 받았다고 이야기했다.

“역사의 상처를 다루는 작업을 주로 하면서 전통과 배움이란 요소를 항상 생각하는데, 영규씨가 전통 소리의 현대화에 대해 고민하는 모습에서 태도와 생각을 공유한다는 것을 느꼈지요.”

“미술관에 제 이름 걸고 첫 작품을 내놓는다는 두려움이 컸지만, 임 작가와 역사를 가로질러 작업하면서 김민기, 채희완 같은 과거 대가들과 시간을 초월해 어울릴 수 있었죠.”

1층 전시장의 설치작품을 함께 보며 임 작가가 “이날치 밴드 덕을 좀 보려 했는데 잘 안 됐다”고 농담을 건네자 장 작가는 “난 너무 좋기만 했는데…”라고 맞받으며 웃었다. 전시는 21일까지. 글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)