첼리스트 샬럿 무어먼이 비디오아트 거장 백남준의 몸을 악기처럼 연주하는 전위적인 장면이 담긴 영상물 <티브이 첼로>의 한 장면.

현대 미디어아트 선구자로 추앙받는 거장 백남준(1932~2006)이 처음 텔레비전 화면을 내세운 비디오 예술을 선보인 것은 1963년, 나이 32살 때였다. 독일 부퍼탈의 갤러리 파르나스에서 연 생애 첫 개인전 ‘음악의 전시―전자 텔레비전’에서다.

백남준은 텔레비전 수상기 13대를 전시장 곳곳에 펼쳐놓고는 화면에 꼬물거리는 듯한 파편적인 이미지들을 내보냈다. 형상은 명확하지 않고 난해했다. 하지만 이미지들은 현재 흘러가는 어떤 움직임을 포착해냈다. 전시 제목처럼 음향까지 모두 시각적으로 보여줄 수 있는 예술을 창안했다는 점에서 혁신적이었다. 이전까지 평면의 화폭이나 경직된 조각에서는 볼 수 없었던 무한대의 자유로운 상상력을 실현해주었다.

지난해 12월부터 광주시립미술관에서 열리고 있는 기획전 ‘미래의 역사 쓰기: ZKM 베스트 컬렉션’은 1960~70년대 세계 전위 시각예술가들을 흥분시켰던 표현과 상상력의 무한자유란 맥락에서 흥미롭게 이해할 수 있는 미술사 전시다. 1만점 넘는 세계 최고 수준의 미디어아트 컬렉션을 소장한 독일 체트카엠(ZKM) 미디어아트센터의 작품 약 100점을 선보인다. 1960년대부터 현재까지 미디어아트 역사에 방점을 찍은 주요 작품들로 60년사를 정리했다.

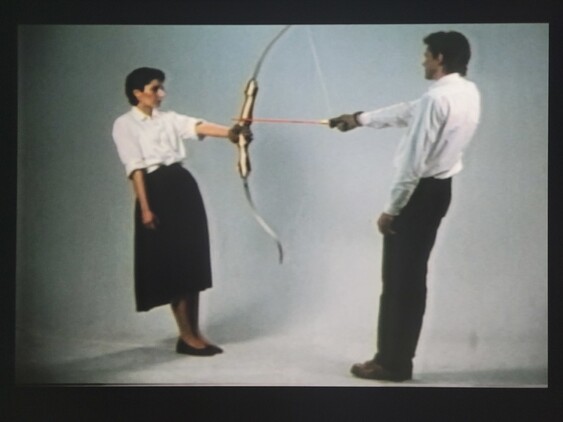

마리나 아브라모비치와 옛 연인 울라이가 1980년 함께 벌인 ‘생활방식’ 연작 퍼포먼스 영상물의 일부인 <정지한 에너지>. 팽팽하게 활시위를 당기고 여자에게 화살을 겨눈 남자와 활등을 붙잡고 남자를 바라보는 여자의 모습에서 팽팽한 육체의 긴장과 집중력이 느껴진다.

1층 첫 두 전시장을 채우는 건 1960년대 백남준과 더불어 미디어아트의 태동을 알린 알도 탐벨리니가 바닥과 공간에 투사시킨 전위적 동영상들이다. 미국 내 흑백갈등의 양상을 검은 톤 화면 속에 부유하는 흑인 등 군상들로 보여주는 ‘블랙 필름’ 시리즈와 슬라이드 필름에 직접 손으로 그리거나 긁는 효과를 실험한 ‘루마그램’을 투사한 바닥 영상을 통해, 당대 전위적 작가들이 얼마나 영상 테크놀로지의 혁명적 가능성에 열광했는지 알 수 있다.

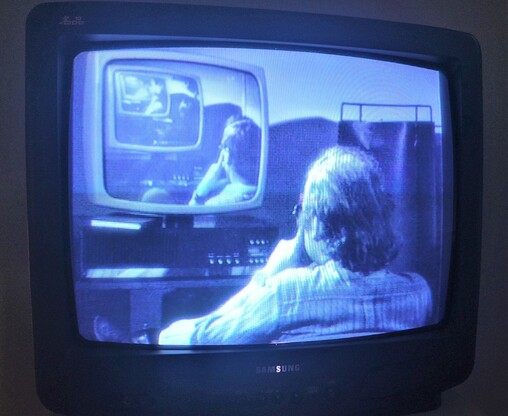

2층 3·4전시실에서는 ‘미디어, 신체, 초상’이라는 소주제로 초기 비디오아트부터 현대 인터랙티브(체험형) 작품까지 ‘몸’을 다룬 작품들을 선보인다. 행위예술·신체미술의 대가 마리나 아브라모비치와 울라이가 참여한 초기 퍼포먼스 비디오 작품과 브루스 노먼, 게리 힐 등의 작품을 만나게 된다. 특히 퍼포먼스아트의 거장 아브라모비치와 옛 연인 울라이가 1980년 함께 벌인 ‘생활방식’ 연작 퍼포먼스 영상물의 일부인 <정지한 에너지>는 세계 행위미술과 미디어아트 역사에 남을 명작이다. 팽팽하게 활시위를 당기고 여자에게 화살을 겨눈 남자와 활등을 붙잡고 남자를 바라보는 여자의 모습에서 육체의 긴장과 집중력이 느껴진다. 미디어아트의 거장 페터 바이벨이 1970~1972년 작업한 ‘텔레비전―액션I’ 연작 중 일부 <무한한 샌드위치>도 강렬한 감흥을 안겨준다. 텔레비전과 시청자 사이의 관계를 다룬 이 영상작품은 티브이 기기를 조작하기 위한 시청자의 움직임이 영상 속에서 되풀이되는 과정을 관찰자의 시점으로 낯설게 보여준다.

미디어아트의 거장 페터 바이벨이 1970~1972년 작업한 ‘텔레비전-액션I’ 연작 중 일부 <무한한 샌드위치>의 한 장면. 텔레비전과 시청자 사이의 관계를 다룬 이 영상작품은 티브이 기기를 조작하기 위한 시청자의 움직임이 영상 속에서 되풀이되는 과정을 관찰자의 시점으로 보여준다.

3층 5·6전시실에서는 1960년대 첼리스트 샬럿 무어먼이 백남준의 몸을 악기처럼 연주하는 전위적 장면이 담긴 영상물 <티브이 첼로>를 만나게 된다. 티브이 화면 고유의 색채와 형태, 음악적 요소들의 시각화에 집중한 백남준의 초기 비디오아트 작품들도 만날 수 있다. 또 다른 미디어아트 명장인 제프리 쇼가 1988~1991년 작업한 <읽을 수 있는 도시>는 관객과 작가가 상호작용하는 인터랙티브 미디어아트 분야에서 획을 긋는 명작으로 꼽힌다. 관객이 자전거에 올라타 페달을 밟으면 눈앞에 가상의 재현 도시 영상이 펼쳐지는 경험을 할 수 있다.

제프리 쇼가 1988~1991년 작업한 <읽을 수 있는 도시>. 관객과 작가가 상호작용하는 인터랙티브 미디어아트 분야에서 획을 긋는 명작으로 꼽힌다. 관객이 자전거에 올라타 페달을 밟으면 눈앞에 가상의 재현도시 영상이 펼쳐진다.

엔에프티(NFT)와 디지털영상변환 인공지능 아트 등으로 대변되는 2020년대 이후 미디어 작품까지 만날 수 있는 이 전시는, 전세계 곳곳을 돌아다녀야 볼 수 있는 세계 미디어아트 매체사의 복잡한 궤적을 한 미술관 공간에서 두루 섭렵하게 해준다. 특히 지금 울산시립미술관에서 열리고 있는 개관전의 미디어아트 수작전과 알도 탐벨리니의 특별전을 연계하면 훌륭한 미디어아트 투어 코스가 꾸려진다. ‘미래를 예측하는 가장 좋은 방법은 미래를 만드는 것이다’라는 미디어·컴퓨터공학자 앨런 케이의 유명한 명제를 작가들의 60년 작업을 통해 실감하게 되는 작품마당이다. 4월3일까지.

광주/글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)