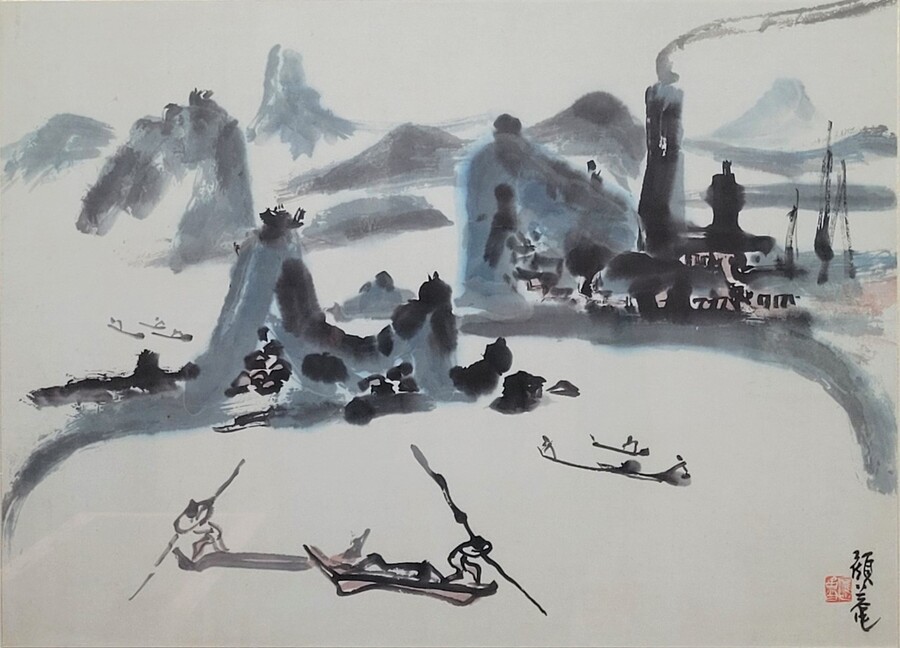

고암 이응노가 1950년대 중반 그린 <서강풍경>. 서울 마포구 도화동에 있던 당시 자신의 집에서 한강변 풍경을 내려다보며 그렸다. 익살스러운 느낌이 배어나오는 선묘로 강가의 둔덕과 연기를 내뿜는 당인리 화력발전소, 강 위를 오가는 뱃사공 등을 담아냈다.

“영차 영차!”

큰 대들보를 끙끙거리며 함께 이고 가는 건물 공사장 인부들. 그들이 외치는 힘찬 구령 소리와 노동 장면이 한 폭의 그림으로 나왔다. 구령 소리는 그대로 제목이 됐다. 무거운 볏섬을 지고 가는 장정들의 긴장한 표정과 굳건한 발걸음도 흥건한 먹선으로 담았다. 한국전쟁 발발 직후 전투기가 도시를 폭격하고 군인들이 거리로 쏟아져 나와 시가전을 벌이는 장면과 전란이 끝난 직후 거리를 배회하는 성매매 종사자들(<거리풍경-양색시>·1946)도 화폭에 나왔다. 대나무나 국화 같은 사군자 꽃 그림이나 고고한 산수화만 그렸던 한국화 화단에서 이렇게 대담한 소재와 묘사의 파격을 시도한 작가는 없었다.

대전 이응노미술관에서 지난 1월 중순부터 열리고 있는 ‘안목(眼目): 청관재 이응노 컬렉션’전(10일까지)의 풍경은 평생 한국과 일본, 유럽을 무대 삼아 농사짓듯 그림을 그린 한국화 거장 고암 이응노(1904~1989)의 화력이 얼마나 다채롭고 거대한지를 시금석처럼 집어 보여주는 수작들의 잔치다.

1980년대 이래 민중미술작가들의 작품들을 집중 수집한 기업가 출신 작고 컬렉터 청관재 조재진(1946~2007)이 애착을 기울이며 모은 이응노의 수작 100여점이 나왔다. 1930년대부터 도불 이후인 1970~80년대까지의 작품들을 두루 망라했는데, 기존 전시에서 좀처럼 보기 어려웠던 1930~50년대의 사군자, 실경 산수화, 풍속화 등이 다수 출품돼 눈길을 모은다. 1958년 프랑스로 가기 직전 그린 작업들은 자연 대상을 해체하고 평면화시키는 추상화 경향까지 보여주는데, 고암의 드넓은 화력을 실감하게 하는 작품들이라 할 수 있다.

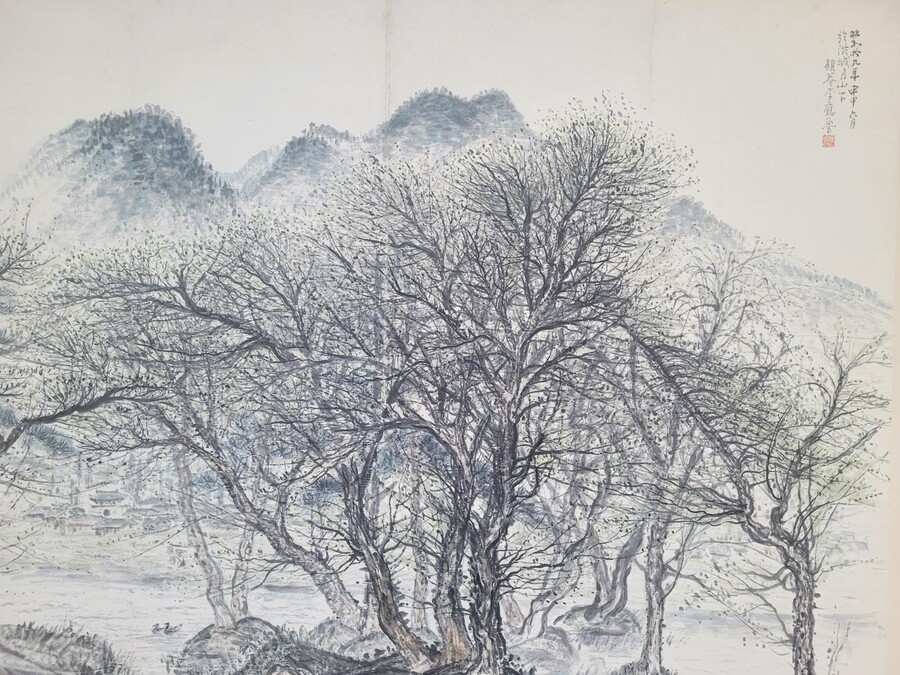

고암 이응노가 1944년 그린 <홍성월산하>. 해방 한해 전 그린 고향 충남 홍성 월산의 봄 풍경을 담았다. 짙게 그려진 나무와 잎들을 움직이며 살랑거리는 봄바람의 느낌이 눈에 와닿는 수작이다.

일제강점기인 1933~34년 조선미술전람회에 잇따라 입선한 작품인 매화와 난초 그림이 먼저 관객을 맞는다. 얼핏 고답적인 구도의 선비화 같지만, 짙은 농묵을 화면에 번지게 만들며 몸체를 키운 매화목 둥치의 모습이나 분방한 선으로 뻗어나가는 난초의 이파리 선이 예사롭지 않은 기운을 전한다. 고암이 1941년 그린 금강산 집선봉 그림과 1941년 작 <공주 공산성>, 1944년 작 <홍성월산하> 등이 주목된다. 집선봉 그림은 18세기 겸재 정선의 명작 <금강전도>를 떠올리게 하는 구도이지만, 담백한 느낌의 엷은 배색과 경쾌한 잔선으로 산세를 묘사해 근대적 감수성을 여실히 드러낸다. <홍성월산하>는 해방 한해 전 그린 고향 충남 홍성 월산의 봄 풍경을 담고 있다. 진한 먹을 입혀 원경의 흐릿한 산·집들과 대조를 이루는 근경의 나무와 잎들이 농밀하게 움직이며 살랑거리는 봄바람의 느낌을 전달한다.

1950년대 초중반 주로 작업한 노동하는 군상들의 그림들인 <영차영차> <대장간> <공사장 인부> <볏섬지기> 등도 오직 당대 고암만이 포착한 소재들이면서 먹바림으로 인물 윤곽과 명암을 개성적으로 구현했다는 점이 높이 평가된다. <6·25 전쟁> 또한 당대 작가의 작업 중 유일한 전투 현장의 생생한 묘사도란 점이 강렬한 인상을 남긴다.

대전 이응노미술관의 ‘안목: 청관재 이응노 컬렉션’전 전시장. 작가가 1968년 그린 반추상적 구도의 대형 수묵담채화 <산수>가 맨 오른쪽에 보인다.

1958년 도불을 앞두고 작업한 작품들도 그동안 전시장에서 보기 어려웠던 것들이다. 서구 사조 영향을 받아 이미 자연 경물과 풍경을 반추상적 이미지와 직선의 선묘로 묘사한 1956년 작 <등나무>와 1958년 작 <정원>이 내걸렸다. 특히 1958년 서울 중앙공보관에서 열린 고암 이응노 도불기념전에 나온 <정원>은 당시 유럽 화단에 선보이려 준비한 작품으로, 태양이 빛을 내뿜는 것 같은 거칠고 과감한 꽃 표현 등을 통해 자유분방한 필치의 추상 충동을 표현했다.

현대미술가적 기질은 세잔의 <대수욕도>를 연상시키는 1950년대 중반 작 <목욕>과 온통 배경이 벌건 선면 부채 위에 기기묘묘한 풍경을 그린, 송은 이병직 구장품인 청록산수 선면화에서도 감지할 수 있다. 서울 마포 도화동 집에서 내려다본 서울 한강변 풍경을 익살스러운 필치로 그린 <서강풍경>과 <산수> 연작 등에서 농도 깊고 습한 진묵으로 좍 덩어리를 긋고 배경을 자잘한 필치로 처리한 특유의 산수풍경이 화풍으로 정립된다는 것을 일러준다. 평생 한번도 고정된 구도에 매몰되지 않았던 작가의 천변만화하는 예술혼을 낯선 수작들을 통해 접하게 되는 자리다.

대전/글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)