대구사진비엔날레 본전시에 나온 킹가 브로나의 연작 사진 중 일부. 에스파냐령 카나리아제도의 라팔마섬에서 찍은 이 사진은 섬의 화산이 폭발한 직후 화산재가 집의 일상 공간 바깥을 갑자기 파묻어버린 돌발적 상황을 냉정한 구도로 포착했다. 싱크대에 놓인 모포와 음료, 그릇 등의 일상적 사물과 창밖으로 밀려온 화산재 더미가 섬뜩한 대조를 이룬다.

사진은 힘이 세다. 깔끔한 주방의 싱크대도 한순간에 두려움과 공포를 안겨주는 소품으로 돌변시킬 수 있으니 말이다.

유럽 사진계에서 주목받는 폴란드의 소장 사진가 킹가 브로나가 그 힘을 실증한다. 그는 최근 화산 폭발이 일어난 에스파냐령 카나리아제도의 라팔마섬을 찾아갔다. 어마어마한 화산재 더미에 파묻힌 집의 주방 내부를 앵글에 담았다. 사진의 하단만 보면 싱크대 위에 유리그릇과 음료수 캔, 접힌 수건들이 가지런히 놓여 있는 생활 풍경이다. 그런데 싱크대 바로 위 창밖은 풀숲을 치고 들어와 집을 파묻듯 쌓인 시커먼 화산재 더미의 광폭한 이미지들이다. 화산 폭발 직후 화산재가 집의 일상 공간 바깥을 파묻어버린 돌발적 상황을 냉정한 구도로 포착했다. 싱크대에 놓인 일상적 사물과 창밖으로 밀려온 화산재 더미가 섬뜩한 대조를 이룬다. 사진이란 매체 장르의 속성 자체가, 찍는 이는 도저히 빠져나갈 수 없는 특정한 시점과 지점에서 포착한 증언의 기록임을 절감하게 한다.

코로나 팬데믹 기간에 홍콩 지하철의 텅 빈 공간을 찍은 크리스토퍼 버튼의 연작사진들 가운데 일부. 사람 없이 적막한 지하철 내부를 채운 것은 유령처럼 갖가지 이미지로 반사되거나 투영된 인공조명의 빛이라는 것을 그의 사진들은 일러준다. 사진이 빛에 이끌려 작동하는 매체라는 것을 새삼 일깨우는 작품이기도 하다.

사진 말고는 어떤 매체도 표현할 수 없는 이미지의 힘을 드러내려는 진중한 기획전시가 지금 대구에서 펼쳐지고 있다. 한국에서 가장 큰 국제사진제로 지난 22일 대구문예회관에서 개막한 제9회 대구사진비엔날레 현장이다. 프랑스에서 유학한 소장 사진비평가이자 기획자인 박상우 서울대 미학과 교수가 총감독을 맡고 그의 유학 시절 스승인 세계적인 사진 비평가 미셸 프리조가 협력 큐레이터로 본전시와 특별전을 꾸린 올해 행사는 ‘다시, 사진으로!’란 주제 아래 23개국 293명 작가의 출품작 1037점을 선보이는 중이다.

양극화, 기후변화, 이주, 소수자 같은 시사적 트렌드를 주로 다뤄온 기존 국제비엔날레와 달리 사진 매체 고유의 본질과 저력을 드러내는 작품들이 다수 나왔다. “사진 냄새가 가장 물씬한 작품들을 골랐다”고 밝힌 박상우 감독은 전체 주제 아래 10가지로 사진의 힘을 분류하고 국내외 작가들의 근작을 내걸었다. 1전시장의 ‘증언의 힘’을 시작으로 ‘빛을 기록하는 힘’ ‘순간 포착의 힘’ ‘시간을 기록하는 힘’ ‘반복과 비교의 힘’ ‘시점의 힘’ ‘확대의 힘’ ‘연출의 힘’ ‘변형의 힘’ ‘관계의 힘’이란 표제의 전시장들이 2층까지 펼쳐진다.

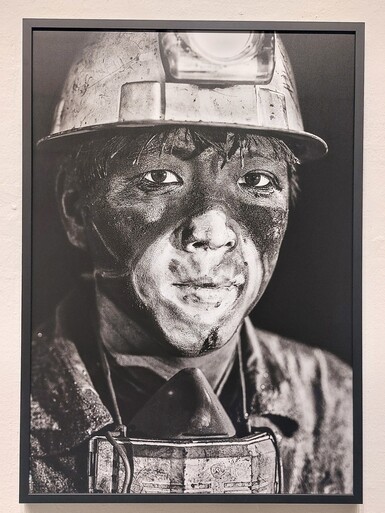

현역 광부인 전제훈 사진가의 ‘마지막 광부들’ 연작의 한 작품. 탄가루로 뒤덮인 얼굴에서 방진마스크를 썼던 코와 입 부분이 허옇게 드러난 채 렌즈를 바라보고 있는 광부의 얼굴은 어떤 초상 사진보다도 강렬한 존재감을 내뿜는다.

강렬하게 다가오는 것은 첫 소주제인 ‘증언’과 두번째 소주제인 ‘빛’, 마지막 소주제인 ‘관계’다. ‘증언’에선 킹가 브로나 말고도 팬데믹 당시 감염이 집중된 대구 지역 병원에서 의사와 환자들이 사투하는 장면을 적외선 화상처리된 사진들로 연속 포착한 장용근 작가와 2009년 산사태로 마을이 흙더미에 뒤덮일 당시 천장까지 진흙이 튄 참상의 추상적 흔적들에 앵글을 맞춘 포이 천의 작품 등을 통해 사진이 지닌 강력한 증거의 힘을 부각시켰다.

‘빛’의 전시장에선 코로나 팬데믹 기간에 홍콩 지하철의 텅 빈 공간을 찍은 크리스토퍼 버튼의 연작사진을 만나게 된다. 팬데믹 시대의 적막한 지하철 내부를 채운 것은 유령처럼 갖가지 이미지로 반사되거나 투영된 인공조명이라는 것과 사진이 빛에 이끌려 작동하는 매체라는 것을 새삼 일러주는 작품이다. 작가와 피사체, 관객 사이에 나뉘는 시선을 통해 서로의 사이를 돌이켜보는 마지막 소주제 ‘관계’에서는 현역 광부인 전제훈 사진가의 ‘마지막 광부들’ 연작이 단연 눈길을 사로잡는다. 탄가루로 뒤덮인 얼굴에서 방진마스크를 썼던 코와 입 부분이 허옇게 드러난 채 렌즈를 바라보는 얼굴은 어떤 초상 사진보다 강렬한 존재감을 내뿜는데, 찍는 이와 찍히는 이, 보는 이가 모두 인간 존재임을 되새김하게 한다.

다른 소주제 전시도 사진 고유의 매체적 특성과 에너지를 표출하는 작품들로 채워져 있다. 레이저 광선을 감광지에 무작위로 쬐거나 장노출·단노출로 표출하는 ‘광학적인 초현실’과 ‘무의식’의 풍경들, 스냅 사진으로 잡아낸 새의 날갯짓에서 표출하는 생명 에너지, 유리판에 압착되어 내파된 모기의 사체 등 사진가들의 다기한 매체 실험과 기계적인 작동의 메커니즘 흔적들이 눈앞을 흘러간다.

20세기 초 전위작가들에 의해 조명됐다가 까맣게 잊혔던 사진 매체의 장르적 정체성에 접근했다는 측면에서 참신하지만, 전시 틀은 전형적인 미술관 기획전에 가깝다. 일상과 예술, 사진과 미술의 경계를 지워버린 디지털 이미지 혁명, 인공지능(AI) 같은 시대적 화두가 전시 주제 속에서 부각되지 못한 점도 아쉬움으로 남는다. 11월5일까지.

대구/글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)