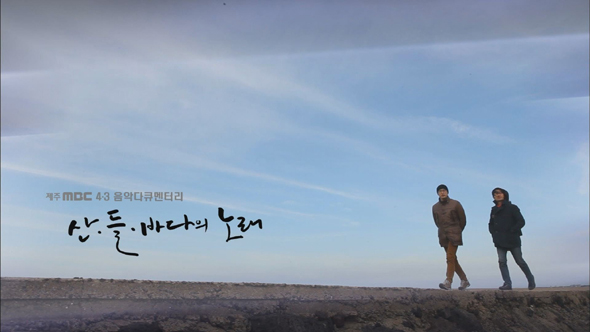

제주 4·3 헌정 앨범 재킷 이미지.

‘3호선 버터플라이’ 등 당시 불렸던 노래 등 10곡 담아

의미 넘어 높은 완성도…“‘세월호 음반’으로 이어지길”

의미 넘어 높은 완성도…“‘세월호 음반’으로 이어지길”

제주 4·3 사건은 사람들이 알면서도 제대로 알지 못하는 근현대사의 아픔이다. 1948년 4월3일 남한만의 단독정부 수립에 반대한 남로당 제주도당의 무장봉기를 계기로 일어난 민중항쟁으로, 1954년까지 수년에 걸친 무력 충돌과 진압 과정에서 이념과 무관한 주민들까지 무차별 희생됐다. 2만5000~3만명이 희생된 것으로 추정되는데, 당시 제주 인구가 30만명이 채 안됐으니 10명 중 1명이 목숨을 잃은 셈이다. 정부는 올해 들어서야 4월3일을 국가추념일로 지정했다.

제주 4·3 헌정 앨범 <산, 들, 바다의 노래>가 최근 발매됐다. <제주 문화방송>과 인디 밴드 ‘3호선 버터플라이’의 성기완이 1000장 한정반으로 공동 제작했다. 앨범이 나오게 된 계기는 <제주 문화방송>이 제작해 지난 4월4일 방송한 다큐멘터리 <산, 들, 바다의 노래>다. <제주 문화방송>은 1989년부터 해마다 4·3 다큐를 만들어왔는데, 권혁태 기자가 이번 다큐를 포함해 5년째 연출을 맡아왔다. 서울에서 나고 자랐지만 4·3 사건을 파고들기 위해 연고도 없는 <제주 문화방송>에 들어간 그다.

“제주 출신 젊은이들조차 4·3을 잘 모르는 현실이 안타까웠다”는 권 기자가 젊은층의 공감을 불러일으키기 위해 택한 전략은 음악과의 결합이었다. 그래서 음악감독으로 섭외한 이가 성기완이다. 성기완은 4·3 사건 당시 불리웠던 노래들을 인디 음악인들이 재해석하도록 했다. 그렇게 만들어진 10곡을 이번 앨범에 담았다.

“새싹 트는 들판에 마소 몰면서/ 종달새가 부르는 봄노래에/ 진달래 꺾으면서 놀았던 것도/ 지금은 모두 다 꿈같구나.” 요조가 부른 첫 곡 ‘그리운 그 옛날’은 아련하고 애잔하다. 이 곡은 사실 토벌대가 조직한 문화선전대의 아이들이 산에 숨어 저항하는 ‘산사람’들에게 귀순을 권유하고자 부른 노래다. 목적이야 어쨌든 행복하고 평화로운 시절을 그리워하는 마음이 절절하게 담겨있다.

‘없는 노래’도 가슴을 울린다. 산사람이었으나 지금은 일본에서 머물고 있는 김민주 할아버지가 부른 노래를 백현진·방준석이 되살렸다. 고령의 김 할아버지가 지난 일들을 제대로 기억하지 못하는 탓에 원곡과 다를지도 모른다는 의미를 담아 제목을 ‘없는 노래’로 붙였다고 한다. 3호선 버터플라이는 토벌대의 총에 숨진 엄마와 아기의 동상에도 새겨진 제주 자장가 ‘웡이 자랑’을 재해석했다. 3호선 버터플라이는 안치환이 노래패 ‘노래를 찾는 사람들’ 시절 4·3을 노래한 ‘잠들지 않는 남도’도 다시 불렀다.

힙합 듀오 가리온은 유일한 창작곡인 ‘한숨’을 통해 산사람과 토벌대의 심리를 각각 그렸다. 제주 출신 밴드 사우스 카니발은 ‘만세’(해방의 노래)를 흥겨운 스카 음악으로 재해석했고, 갤럭시 익스프레스는 산사람들의 군가인 ‘적기가’를 거친 록으로 재탄생시켰다. ‘봉지가’(구남과여라이딩스텔라), ‘고사리 꼼짝’(씨 없는 수박 김대중), ‘어야도홍’(게이트 플라워즈) 등 제주 민요·동요·노동요를 재해석한 곡도 있다. 의미도 의미지만, 앨범에 실린 모든 곡들의 음악적 완성도가 뛰어나다.

성기완은 “과거로 굳어지고 잊혀져가는 역사적 사실을 노래를 통해 현재형으로 되살려냈다는 데 의의가 있다”며 “거의 무보수로 참여해준 음악인들이 참 고맙다. 이런 음악인들의 참여가 언젠가 세월호 참사 관련 음반으로도 이어졌으면 하는 바람도 있다”고 말했다.

다큐에는 앨범 수록곡 중 7곡이 쓰였다. 음악과 영상이 감각적으로 어우러져 마치 뮤직비디오 같은 다큐로 완성된 <산, 들, 바다의 노래>는 지난 3일 열린 한국방송대상 시상식에서 지역 다큐멘터리 부문 작품상을 수상했다. 오는 14일 <제주 문화방송>에서 앙코르 방송되며, 유튜브(http://youtu.be/avqPWV6Gal4)로도 볼 수 있다.

서정민 기자 westmin@hani.co.kr

“새싹 트는 들판에 마소 몰면서/ 종달새가 부르는 봄노래에/ 진달래 꺾으면서 놀았던 것도/ 지금은 모두 다 꿈같구나.” 요조가 부른 첫 곡 ‘그리운 그 옛날’은 아련하고 애잔하다. 이 곡은 사실 토벌대가 조직한 문화선전대의 아이들이 산에 숨어 저항하는 ‘산사람’들에게 귀순을 권유하고자 부른 노래다. 목적이야 어쨌든 행복하고 평화로운 시절을 그리워하는 마음이 절절하게 담겨있다.

‘없는 노래’도 가슴을 울린다. 산사람이었으나 지금은 일본에서 머물고 있는 김민주 할아버지가 부른 노래를 백현진·방준석이 되살렸다. 고령의 김 할아버지가 지난 일들을 제대로 기억하지 못하는 탓에 원곡과 다를지도 모른다는 의미를 담아 제목을 ‘없는 노래’로 붙였다고 한다. 3호선 버터플라이는 토벌대의 총에 숨진 엄마와 아기의 동상에도 새겨진 제주 자장가 ‘웡이 자랑’을 재해석했다. 3호선 버터플라이는 안치환이 노래패 ‘노래를 찾는 사람들’ 시절 4·3을 노래한 ‘잠들지 않는 남도’도 다시 불렀다.

힙합 듀오 가리온은 유일한 창작곡인 ‘한숨’을 통해 산사람과 토벌대의 심리를 각각 그렸다. 제주 출신 밴드 사우스 카니발은 ‘만세’(해방의 노래)를 흥겨운 스카 음악으로 재해석했고, 갤럭시 익스프레스는 산사람들의 군가인 ‘적기가’를 거친 록으로 재탄생시켰다. ‘봉지가’(구남과여라이딩스텔라), ‘고사리 꼼짝’(씨 없는 수박 김대중), ‘어야도홍’(게이트 플라워즈) 등 제주 민요·동요·노동요를 재해석한 곡도 있다. 의미도 의미지만, 앨범에 실린 모든 곡들의 음악적 완성도가 뛰어나다.

성기완은 “과거로 굳어지고 잊혀져가는 역사적 사실을 노래를 통해 현재형으로 되살려냈다는 데 의의가 있다”며 “거의 무보수로 참여해준 음악인들이 참 고맙다. 이런 음악인들의 참여가 언젠가 세월호 참사 관련 음반으로도 이어졌으면 하는 바람도 있다”고 말했다.

다큐에는 앨범 수록곡 중 7곡이 쓰였다. 음악과 영상이 감각적으로 어우러져 마치 뮤직비디오 같은 다큐로 완성된 <산, 들, 바다의 노래>는 지난 3일 열린 한국방송대상 시상식에서 지역 다큐멘터리 부문 작품상을 수상했다. 오는 14일 <제주 문화방송>에서 앙코르 방송되며, 유튜브(http://youtu.be/avqPWV6Gal4)로도 볼 수 있다.

서정민 기자 westmin@hani.co.kr

제주문화방송의 4·3 다큐멘터리 이미지.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)