한국팝의사건·사고 (33) 태진아, 송대관, 이수만에 대한 기억

지금도 무병장수하고 있는 트로트의 ‘천왕’ 태진아와 송대관이 1970년대 중반 ‘제1의 전성기’를 누렸다는 사실을 아는 사람은 그리 많지 않을 것이다. 그 가운데 송대관에 대해서는 ‘해뜰 날’이라는 곡이 히트했다는 사실이 알려져 있지만, 태진아에 대해서는 그다지 많은 것이 알려져 있지 않고 ‘해뜰 날’ 같은 인기 정상의 히트곡이라고 할 수 있을 만한 곡도 분명치는 않다.

그럼에도 태진아의 이름은 당시 언론의 보도에 분명하게 기록되어 있다. 특히 1975년 1월 말께 그에 대한 기사가 일간신문의 문화면과 사회면에 오르내렸다는 사실만 알려 두겠다. 불행히도 이건 본인이 기억하고 싶지 않은 악몽 같은 사건이기 때문에 길게 언급하지는 않겠다. 태진아는 세월이 한참 흐른 뒤에야 연예계에 복귀할 수 있었고 지금은 그의 아들(이루)까지 연예인 2세로 활약하고 있지만, 1975년 사건이 일어났을 때 그가 재기할 수 있으리라고 생각한 사람은 거의 없었다. “세월이 약이겠지요”라는 송대관의 노랫말이 그에게는 정말 약이었을 것이다.

여기서 강조하고 싶은 것은 개인의 사생활을 들춰서 사법처리까지 불사하는 당시 공식 ‘문화’의 야만성이다. 이런 ‘문화’는 지금도 ‘공인’이라는 이름으로 지속되고 있다. 비유하자면 당시의 태진아에 대한 여론은 ‘그 사건’ 직후의 백지영이나 유승준에 대한 여론과 크게 다르지 않았다. ‘사생활의 정치학’이 이처럼 미시적이고 일방적인 현실이기는 예나 지금이나 다르지 않다.

그래서 한국의 현대사에서 1975년이 하나의 획기를 이룬다면, 그건 ‘긴급조치 9호’(그해 5월13일)라는 정치적 사건이나 ‘대마초 파동’(그해 12월)이라는 문화적 사건 때문만은 아니다. 그 해에는 유난히도 ‘연예계 대형 스캔들’이 많았다. 이제는 잊혀진 이름이지만 나종배와 배성이라는 가수가 1월 “(가수가 되기 위해서는) 취입비 20만원, 피아르비 50만원이 소요된다”, “여자는 몸으로, 남자는 돈과 아부로 (로비를 한다)”라고 폭로했다. 요즘 말로 바꾸면 ‘돈 상납’과 ‘성 상납’으로 비화된 이 사건은 4월23일 방송국 피디 7명이 구속되는 사태로 이어졌다(물론 피디들은 벌금형을 받고 풀려 나왔다).

연예계의 ‘스캔들’은 6월 ‘박동명 사건’이 발생하면서 절정에 이르렀다. 수사 과정에서 그가 배우, 탤런트, 가수 등 수많은 여성 연예인들과 ‘놀았던’ 것으로 밝혀지면서 ‘재벌 2세의 엽색 행각’이라고 불리는 사건으로 비화되었고, 그 여파로 언론에는 ‘윤락 연예인’, ‘매춘 연예인’이라는 표현이 자연스럽게 등장했다. ‘연예인의 사생활’에 대한 국가의 통제는 이때 이미 완성되었고, 대마초 사건을 통해 확인사살을 했던 셈이다.

그렇다면 1976년의 가요계는 어땠을까. ‘대마초 연예인’이 사라져서 무주공산이 된 가요계는 김빠진 맥주이자 팥 없는 찐빵이었다. 이 시기 “안 되는 일 없단다 노력하면은/ 쨍하고 해뜰 날 돌아온단다”라는 건전한 메시지를 담은 송대관의 ‘해뜰 날’이 대박을 기록한 것은 자연스러운 일이었다. 이는 아마도 1977년 ‘문화방송 대학가요제’의 개최와 ‘산울림의 데뷔’라는 거대한 사건의 기억작용이 워낙 커서 더욱 그럴 것이다.

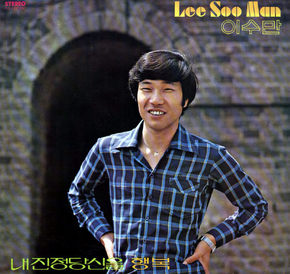

그렇지만 1976년이 송대관과 ‘해뜰 날’의 해였던 것만은 아니다. 그 해 말 문화방송의 ‘10대가수 가요제’에서 신인상을 수상한 사람은 다름 아니라 이수만이었다. 솔로 가수로서는 ‘신인’이지만 그의 경력은 복잡하고도 화려했다. 최근 <콘서트 7080>에서 30년 만에 모습을 비춘 포크 듀엣 ‘4월과 5월’(백순진·김태풍)에서 초기에 김태풍을 대신했던 인물이 바로 이수만이었다(1971~2년). 그는 또한 ‘서울대 농대 그룹 사운드’ 샌드 페블스의 2대 멤버이자(1972년), 록 그룹 ‘들개들’의 베이스 주자로도 활동했다(1974년께).

음반에서도 그 흔적을 찾아보기는 어렵지 않다. 대마초 파동 이전에는 오리엔트 프로덕션에 가담하여 ‘모든 것 끝난 뒤’, ‘세월이 가면’, ‘파도’ 등을 녹음했고, 대마초 파동 이후에는 지구레코드로 이적한 뒤 발표한 ‘행복’과 ‘한송이 꿈’이 히트곡이 되면서 마침내 인기가수의 반열에 올랐다. ‘방송인’으로서의 경력은 생략하더라도 그는 1975년의 광풍 속에서도 생존하는 사람들 가운데 주류 세계에 가장 안정되게 자리를 잡은 존재였다. 이처럼 쑥대밭이 된 연예계에서도 살아남은 자들의 이야기는 계속되었다. 그건 음악 생산자뿐만 아니라 음악 소비자도 마찬가지다. 따라서 살아남을 수 있었던 비결에 대한 이야기도 계속될 수밖에 없다.

그래서 한국의 현대사에서 1975년이 하나의 획기를 이룬다면, 그건 ‘긴급조치 9호’(그해 5월13일)라는 정치적 사건이나 ‘대마초 파동’(그해 12월)이라는 문화적 사건 때문만은 아니다. 그 해에는 유난히도 ‘연예계 대형 스캔들’이 많았다. 이제는 잊혀진 이름이지만 나종배와 배성이라는 가수가 1월 “(가수가 되기 위해서는) 취입비 20만원, 피아르비 50만원이 소요된다”, “여자는 몸으로, 남자는 돈과 아부로 (로비를 한다)”라고 폭로했다. 요즘 말로 바꾸면 ‘돈 상납’과 ‘성 상납’으로 비화된 이 사건은 4월23일 방송국 피디 7명이 구속되는 사태로 이어졌다(물론 피디들은 벌금형을 받고 풀려 나왔다).

연예계의 ‘스캔들’은 6월 ‘박동명 사건’이 발생하면서 절정에 이르렀다. 수사 과정에서 그가 배우, 탤런트, 가수 등 수많은 여성 연예인들과 ‘놀았던’ 것으로 밝혀지면서 ‘재벌 2세의 엽색 행각’이라고 불리는 사건으로 비화되었고, 그 여파로 언론에는 ‘윤락 연예인’, ‘매춘 연예인’이라는 표현이 자연스럽게 등장했다. ‘연예인의 사생활’에 대한 국가의 통제는 이때 이미 완성되었고, 대마초 사건을 통해 확인사살을 했던 셈이다.

그렇다면 1976년의 가요계는 어땠을까. ‘대마초 연예인’이 사라져서 무주공산이 된 가요계는 김빠진 맥주이자 팥 없는 찐빵이었다. 이 시기 “안 되는 일 없단다 노력하면은/ 쨍하고 해뜰 날 돌아온단다”라는 건전한 메시지를 담은 송대관의 ‘해뜰 날’이 대박을 기록한 것은 자연스러운 일이었다. 이는 아마도 1977년 ‘문화방송 대학가요제’의 개최와 ‘산울림의 데뷔’라는 거대한 사건의 기억작용이 워낙 커서 더욱 그럴 것이다.

그렇지만 1976년이 송대관과 ‘해뜰 날’의 해였던 것만은 아니다. 그 해 말 문화방송의 ‘10대가수 가요제’에서 신인상을 수상한 사람은 다름 아니라 이수만이었다. 솔로 가수로서는 ‘신인’이지만 그의 경력은 복잡하고도 화려했다. 최근 <콘서트 7080>에서 30년 만에 모습을 비춘 포크 듀엣 ‘4월과 5월’(백순진·김태풍)에서 초기에 김태풍을 대신했던 인물이 바로 이수만이었다(1971~2년). 그는 또한 ‘서울대 농대 그룹 사운드’ 샌드 페블스의 2대 멤버이자(1972년), 록 그룹 ‘들개들’의 베이스 주자로도 활동했다(1974년께).

음반에서도 그 흔적을 찾아보기는 어렵지 않다. 대마초 파동 이전에는 오리엔트 프로덕션에 가담하여 ‘모든 것 끝난 뒤’, ‘세월이 가면’, ‘파도’ 등을 녹음했고, 대마초 파동 이후에는 지구레코드로 이적한 뒤 발표한 ‘행복’과 ‘한송이 꿈’이 히트곡이 되면서 마침내 인기가수의 반열에 올랐다. ‘방송인’으로서의 경력은 생략하더라도 그는 1975년의 광풍 속에서도 생존하는 사람들 가운데 주류 세계에 가장 안정되게 자리를 잡은 존재였다. 이처럼 쑥대밭이 된 연예계에서도 살아남은 자들의 이야기는 계속되었다. 그건 음악 생산자뿐만 아니라 음악 소비자도 마찬가지다. 따라서 살아남을 수 있었던 비결에 대한 이야기도 계속될 수밖에 없다.

신현준/대중음악평론가

신현준/대중음악평론가

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)