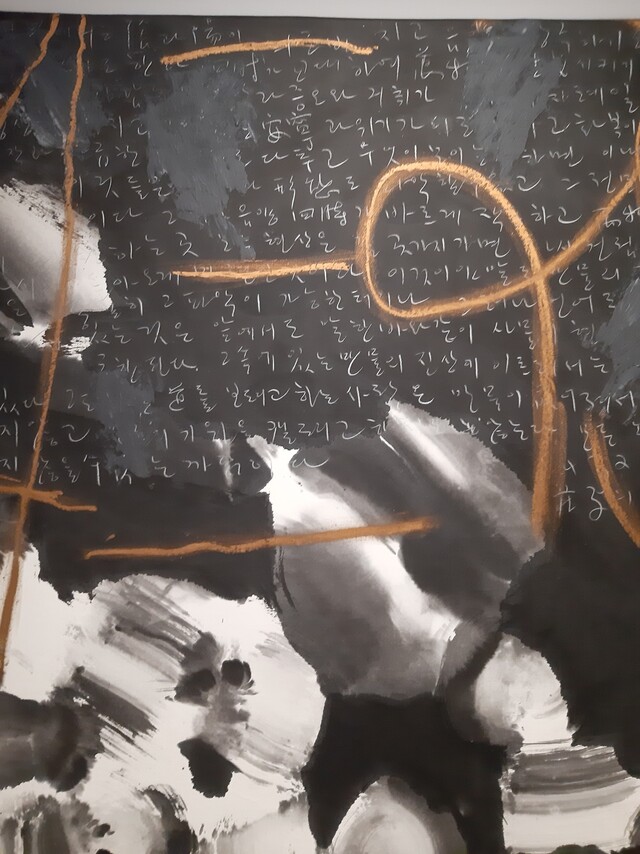

덕수궁관 전시에 나온 고 황창배(1947~2001) 작가의 1990년 작 <무제>. 먹과 허연 여백이 강렬하게 대비되는 거친 붓질의 흔적 위로 동양고전 <장자>의 잡편 일부 글귀를 옮겨 적은 이 작품은 파격적인 현대 문인화의 경지를 드러낸다.

역시 정동이다. 지난 6일 국공립미술관이 코로나19 사태에 따른 휴관을 끝내고 문을 연 이래 한 주가 지나면서 관객의 시선이 가장 집중된 곳은 서울 정동길을 사이에 두고 마주한 두 미술관이다. 덕수궁 안쪽에 자리한 국립현대미술관 덕수궁관과 남쪽 언덕에서 덕수궁을 내려다보는 서울시립미술관 본관이다. 둘 다 한국을 대표하는 전시기관인데, 휴관의 기다림에 답하듯 최초의 국립미술관 서예사 명작 기획전과 편안하게 바뀐 공간에 생태적 이미지의 소장품전을 내놓았다.

■ 처음 느껴보는 한국 서예의 ‘맛’

지난 3월 개막하려다 코로나19 사태로 지난달 온라인 전시로 개막을 알린 덕수궁관의 대형기획전 ‘미술관에 서(書): 한국 근현대 서예전’(7월26일까지)은 역사적 의미가 적지 않다. 서예는 미술이 아니라는 인식이 아직도 남아 있는 상황에서 국립미술관 50년 역사상 최초로 열리는 서예 기획전이며, 서예사를 교과서적으로 보여주는 첫 시도라는 점 등이 그렇다.

1~2층 전시장 4곳을 1~4부 영역으로 나눠 서예가 다른 미술 장르와 주고받은 영향을 보여주는 그림과 조각들, 국내 1세대 서예 대가 12명의 대표작들, 파격과 변주로 요약되는 2~3세대 작가의 작품, 그리고 21세기 캘리그래피(손글씨)와 서예를 그래픽화한 타이포그래피까지 한달음에 한국 근현대 서예사를 훑어볼 수 있다.

한국 근현대 서예전 ‘미술관에 서(書)’ 전시장에 나온 김종영의 추상조각 <65-2>가 이응노의 그림 <생맥>을 배경으로 놓여 있다. 추사 김정희의 서예에서 큰 영감을 얻은 김종영의 구축적인 조각과 전통 글씨의 생동하는 기운을 회화적 표현에 분방하게 녹여낸 이응노의 그림이 절묘하게 어울린다.

전시 서두인 1부는 이런 미술과 서예 장르의 교감이 중심이 된다. 수화 김환기의 글씨와 봄꽃이 난만한 대작은 그가 글씨에 바탕을 둬 자신의 추상회화를 일궜다는 사실을 일깨운다. 황창배(1947~2001) 작가의 <무제>(1990)는 먹과 여백이 강렬하게 대비되는 거친 붓질의 흔적 위로 동양고전 <장자>의 잡편 일부를 옮겨 적어 파격적인 현대 문인화의 경지를 드러낸다. 김종영의 추상조각 <65-2>는 이응노의 그림 <생맥>을 배경으로 놓였다. 추사 김정희의 서예에서 큰 영감을 얻은 김종영의 조각과 전통 글씨의 기운을 회화적 표현에 녹여낸 이응노의 그림이 절묘하게 어울린다.

또 다른 알짬은 2부의 1세대 대가 12인의 작품전이다. 서예란 고유 용어를 창안하고 전서와 행서를 기본으로 독특한 조형적 세계를 구축한 소전 손재형과 과거 선인의 금석문을 바탕으로 고전에서 새로운 글씨의 전형을 일궈낸 여초 김응현, 한글과 다섯 서체의 한문 서예를 분방하게 구사한 일중 김충현, 예술성이 드높은 서예의 경지를 구축한 검여 유희강의 대표적인 글씨를 모아놨다.

서울시립미술관 서소문 본관 3층 전시장에 들여놓은 김주현 작가의 설치 작품 <생명의 다리-9개의 기둥>. 1900개가 넘는 나무 막대들이 촘촘하게 얽혀 만들어진 다리 모양의 구조물 사이에 식물들이 자라는 화분들을 놓은 생태적 설치 작품이다. 미술관은 작품을 구성하는 식물들의 생장을 돕기 위해 닫혀 있던 미술관의 천창을 개관 이래 처음으로 열어놓았다. 관객들은 식물들의 보금자리가 된 전시장 내부로 환한 빛이 쏟아져 들어오는 싱그러운 풍경을 즐길 수 있다. 서울시립미술관 제공

■ 밝고 편해진 전시장서 즐기는 현대미술

서울시립미술관 서소문 본관에 차려진 ‘모두의 소장품'전(6월14일까지)은 단순한 소장품 선보이기를 넘어 가려지거나 닫혔던 옥상 창, 전시장 내부 통로 등을 시원하게 개방하면서 전시장 구성을 확 바꾼 점이 인상적이다.

최근 사들인 특정 작가 소장품에 작가의 다른 연관 작품을 더한 콘셉트로 유망한 소장 작가들의 작업세계를 보여준다. 난해한 작품 대신 힐링과 교감을 염두에 둔 생태적 틀거리, 혹은 소통과 대화 중심의 작품이 많아 편안한 감성과 현대미술의 사회적 의미를 함께 되짚을 수 있는 전시다. 과거 블록버스터 전시를 많이 하면서 작품을 내걸기 위해 답답하게 막아뒀던 천창을 개방하고 가벽도 없애 편안하게 작품을 감상할 수 있다.

김지평 작가의 설치작품 <잠시 다녀갑니다>(2017). 아랫부분만 남은 채 잘린 8폭 병풍에 신윤복, 김홍도, 채용신 등 조선 시대 화가들이 그린 유명한 여인상의 하반신 부분만 복제해 넣어 명화에 대한 시선을 교란한다.

전시장은 믹스라이스, 무진형제 등 2명 이상의 작가로 이뤄진 그룹 창작품을 모은 ‘콜렉티브 랩', 고산금과 앙혜규 등 여성작가 소장품을 선보이는 ‘레퍼런스 룸', 생태 도서관 공간을 담은 ‘그린 라이브러리’ 등 6개로 나뉜다. 특히 3층 전시장에 있는 김주현 작가의 설치작품 <생명의 다리-9개의 기둥>이 눈길을 끈다. 1900개가 넘는 나무 막대가 촘촘하게 얽힌 다리 모양의 구조물 사이에 식물이 자라는 화분을 놓은 생태적 작품이다. 미술관은 작품을 구성하는 식물의 생장을 돕기 위해 닫혔던 미술관의 천창을 개관 이래 처음 열어놓았다. 관객들은 식물의 보금자리가 된 전시장 내부로 환한 빛이 쏟아져 들어오는 싱그러움을 즐길 수 있다. ‘미디어 시어터'는 젖혀지는 리클라이너 의자에 앉아 시간 단위로 상영되는 사회성 강한 메시지의 영상 작품을 감상할 수 있도록 배려한 점이 눈에 띈다.

글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)