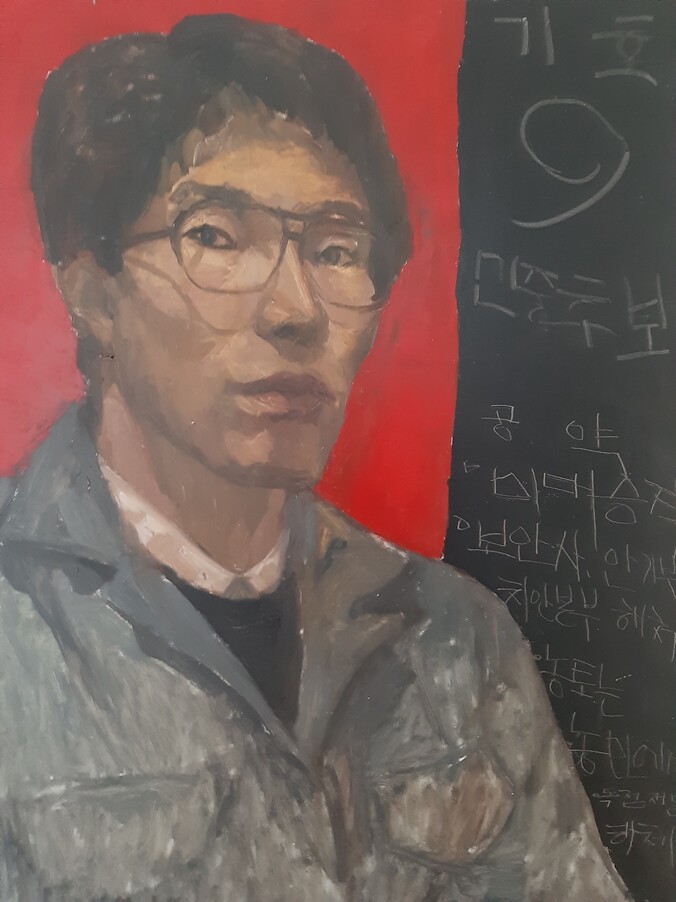

박영균 작가가 미대 1학년에 갓 입학했을 때인 1986년 4월 유화로 그린 자화상. 이번 전시에 나온 자화상들 가운데 가장 이른 시기의 작품이다. 풋풋하면서도 경직된 인상이 느껴진다.

“모두 제 모습인데, 각기 서로 다른 타인들 같네요. 겪은 시대도 고민도 달랐기 때문이겠죠.”

좁은 전시장에서 박영균(53) 작가는 담담하게 말문을 열었다. 그 앞에 놓인 벽에, 1986년 4월부터 올해 4월까지 화폭에 그린 수많은 자기 얼굴이 내걸렸다. 자화상들이다.

몸이 굳은 듯한 34년 전 미대 신입생과 민중 해방 벽화 밑에서 결기 어린 표정을 지은 청년 활동가의 자태가 먼저 나타났다. 교도소 독방에서 책을 탐독하는 양심수 작가, 꼬물거리는 선과 면 속에서 각 잡힌 표정을 짓는 30대 작가의 모습도 지나간다. 수묵 선으로 추상화한 40대 실험 작가의 전위적 용모가 있는가 하면, 분홍빛 띤 얼굴로 새롭게 각오를 다지는 50대 작가가 있고, 정갈한 눈빛으로 미래를 보는 신혼 시절 잘생긴 얼굴도 겹친다.

1987년 겨울 그린 자화상. 작가가 자화상을 그리다 잠시 자리를 비운 사이 당시 대통령 선거에 출마한 민중후보 백기완의 공약을 친구가 그림 여백에 적어넣었다.

제각기 다른 표정과 분위기를 띠고 배열된 얼굴은 34년간 뒤바뀐 시대상을 증언하는 기록이다. 하늘의 뜻을 아는 지천명의 나이를 넘긴 작가에겐 자기 내면과 독대하며 자의식을 쌓은 자취이기도 하다. 그는 1986년 4월 미대 입학 뒤 처음 그린 유화 자화상과 한달여 전 전시를 앞두고 작업한 사실적 자화상을 번갈아 바라보면서 “지금 보니 어째 두 그림이 비슷하게 통하는 것 같다”며 웃었다.

1999년 그린 자화상. 몸담았던 미술운동 조직이 해체되고 작가로서 새로운 정체성을 고민하던 시기의 혼돈과 고뇌를 고흐의 자화상을 떠올리게 하는 도상과 색감으로 표현했다.

서울 인왕산 자락에 자리 잡은 부암동 자하미술관 2층에 작가의 자화상 20여점이 내걸렸다. 지난달 29일 같은 곳에서 개막한 작가의 열세번째 개인전 ‘꽃밭의 역사’는 근래 미술판에서 보기 드물게 작가의 미술 인생을 시대상 속에 집약한 자화상을 보여준다. 80~90년대 ‘가는 패’ 등의 현장 미술 단체에서 활동하면서 변혁 운동에 몸담았다가 90년대 중반 이후 386세대의 변화하는 시대인식과 감수성을 화폭에 옮겼던 작가가 1986년 대학 신입생 때부터 올해까지 30여년간 자신의 얼굴을 그린 자화상 작품을 선보인 것이다.

2002년 대선 당일 밤 노무현 후보 당선이 확정됐다는 소식을 듣고 그린 자화상. 노란빛 배경에 붉게 칠해진 얼굴엔 들뜬 표정이 담겼다.

예로부터 자화상은 작가의 내면과 정체성을 표현함과 동시에 붓질 수련을 하기 위한 단골 소재로 쓰였다. 하지만 남을 의식한 그림이 아니라 전시장에 도드라지게 내걸지 않는 것이 보통이다. 더욱이 최근에는 영상 미디어와 팝아트 등이 주류를 이루면서 전시장에서 더 찾아보기가 힘들었던 터다. 이번 전시는 작가의 이력들을 보여주는 자화상만으로 한 층을 채워 시대와 작가의 삶을 오롯이 비추어 보여주는 드문 사례다.

전시를 앞두고 지난 4월 거울을 보고 그렸다는 작가의 요즘 자화상. 분홍과 파랑이 뒤섞인 머리칼과 분홍빛 얼굴, 파란 상의 등이 노란 배경과 어울려 있다. 현실 색채가 아니란 점이 특이한데, 무언가를 꿈꾸며 새로운 결의를 내비치는 모습으로 비친다.

자화상 사이엔 작업실의 보랏빛 정경을 담은 그림과 술자리 탁자에 엎어진 동료를 위에서 내려다본 90년대 말 그림이 함께 걸렸는데, 사실상 자화상과 같은 성격의 그림이다. 1층에는 90년대 초반 현장 미술 활동을 할 때부터 시작해, 조직이 해체되고 2000년대에 접어들어 사회의 여러 현안에 대해 회화적으로 발언한 크고 작은 작품도 회고전의 얼개로 살펴볼 수 있다. 특히 2017년부터 두드러진 보랏빛 색조의 화면에 제주 강정마을 공사 현장을 한라산 중심의 부감법 구도로 펼친 대작 <꽃밭의 역사, 강정>(2020)이 눈에 띈다. 위층의 자화상과 직접적인 연관성은 없지만, 자화상에 표출된 작가의식과 기법이 한데 어울려 나타난 역사 풍경화다.

자화상들과 함께 내놓은 대작 <꽃밭의 역사, 강정>(2020) 앞에서 작가가 웃고 있다.

작가는 말한다. “자화상을 그리려고 거울을 보면 늘 자유로워졌어요. 남의 시선에 구애받지 않고 나와 만나는 시간이라 집요하게 계속 나를 그렸지요. 자신을 그리면서 존재를 물어봐야 작가 아니냐는 신념이 지금까지 전업 작가로서 살아온 힘이 된 것 같습니다.”

글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)