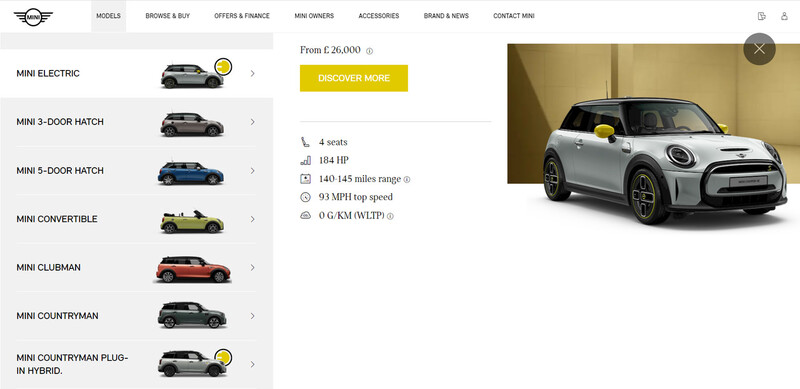

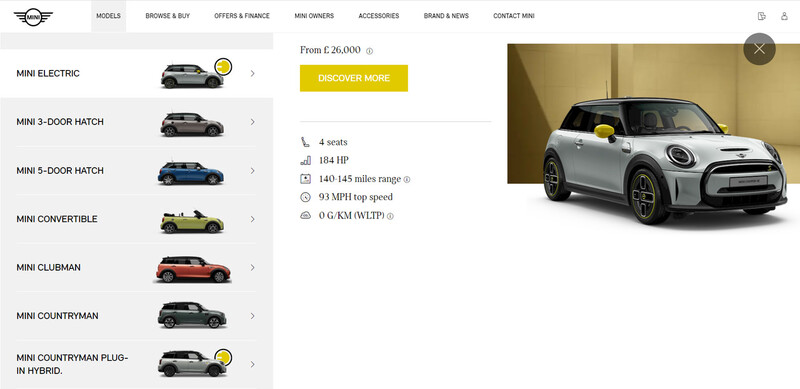

소형 수입차 미니(MINI)의 영국 인터넷 홈페이지에서 자동차 모델을 검색하면 제일 위에 나오는 차량은 ‘미니 일렉트릭’이다. 최근 영국 찰스 왕세자가 미니 옥스퍼드공장에서 시승해 화제가 된 전기차다.

전기차로의 전환은 미니에도 큰 변화에 예고한다. 지금까지 미니가 귀여운 겉모습과 달리 터프한 엔진과 주행 성능을 가진 고카트(Go-Kart·작은 경주용 자동차) 감성을 앞세워 인기를 끌었기 때문이다. 독일 베엠베(BMW)는 오는 2025년 마지막 내연기관 미니를 내놓고 2030년부터 미니의 전기차만 생산할 계획이다.

지난 7일 전기차 전환을 앞두고 최근 국내에 새로 출시한 ‘뉴 미니 쿠퍼S 컨버터블’을 시승했다. 2014년 선보인 3세대 미니의 부분 변경(페이스리프트) 차량이다. 20초 안에 지붕이 열리는 5천만원짜리 차를 타고 서울 중구 명동과 경기도 파주를 달렸다.

요즘 미니가 ‘순한 맛’ 됐다는 평가가 많다. 특유의 두꺼운 배기음과 묵직한 운전대, 딱딱한 승차감, 날카로운 조향 대신 편안함과 대중성이 강화돼서다.

그러나 뉴 미니 컨버터블은 기존 정체성을 간직했다. 운전석에서 들리는 배기음이 작지 않고, 말랑해졌다는 승차감도 요즘 중형차와 비교하긴 무리다. 짧은 오버행(타이어 중심에서 차 끝까지 길이) 탓에 차가 확 돌아가지 않도록 운전대를 꽉 잡게 되는 것도 그대로다.

힘과 가속력은 모자람이 없다. 터보 엔진 특성상 가속 페달을 밟자마자 차가 달려 나가진 않지만, 고속에서도 꾸준히 속도를 높인다. 스포츠 모드가 아닌 일반(MID) 모드의 시속 40km에서 가속 페달을 끝까지 밟자 바퀴가 잠깐 헛돌기도 했다. 일반적인 운전자라면 굳이 돈을 더 내고 고성능 ‘존 쿠퍼 웍스’ 모델을 살 필요가 없겠다.

미니의 매력은 휘어진 도로에서 나온다. 자동차 전용 도로를 빠져나가며 고속으로 코너를 돌아도 쏠림이 거의 없었다. 차가 그만큼 자세를 잘 잡는다는 의미다.

파주에서 서울로 오는 자유로에선 지붕을 열고 달렸다. 스포츠 모드로 바꾸자 빨라진 가속만큼 차 하체가 단단해지고 배기음이 커졌으나 부담스러울 정도는 아니다.

다만 이 차는 강바람 맞으며 고속 주행하는 것보다 해가 가린 꼬불꼬불한 산길을 달릴 때 훨씬 재미가 있을 듯 하다. ‘뚜따(뚜껑 따진 자동차)’할 수 있는 수입차 중 가격이 상대적으로 저렴한 편이라는 건 미니 컨버터블이 갖는 큰 장점 중 하나다.

아쉬운 점은 부족한 편의 장비다. 뉴 미니의 차량 좌석은 전동이 아닌 아직도 수동 조작 방식이다. 중앙 화면의 내비게이션은 주행로가 너무 작게 표시돼 이용하기가 불편했다. 특히 이번 부분 변경 차량엔 앞차와의 간격과 속도를 유지해 주는 액티브 크루즈 컨트롤 기능이 새로 추가됐지만, 차로 유지 기능이 빠진 건 5천만원이라는 찻값을 생각하면 납득하기 어렵다.

여러 단점에도 불구하고 미니는 지난해 국내에서만 1만 대 넘게 팔렸다. ‘앙증맞은 겉모습에 매운맛 주행 성능’을 가진 보기 드문 소형차라는 뚜렷한 개성이 소비자에게 먹혀서다. 뉴 미니 컨버터블도 이런 특성을 고스란히 이어받은 차다.

하지만 앞으로 나올 미니 전기차는 지금과 많이 달라질 가능성이 크다. 내연기관 엔진을 얹고 다시 돌아온 뉴 미니는 ‘끝물’일까, 아니면 우리가 아는 미니만의 정체성을 간직한 마지막 ‘진짜 미니’가 될까.

글·사진 박종오 기자

pjo2@hani.co.kr