반려동물이 죽으면 사체를 어떻게 처리해야 할까? 집 앞 산이나 들에 매장하는 것은 불법이다. 하지만 10명 중 4명은 이런 사실을 모르는 것으로 나타났다.

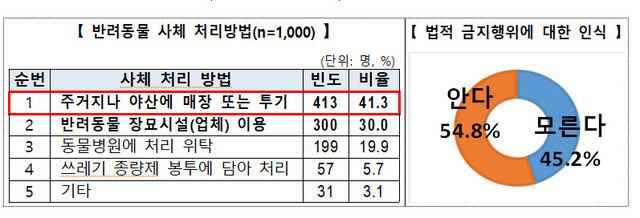

한국소비자원은 최근 5년 이내에 반려동물의 죽음을 경험한 소비자 1천명을 상대로 온라인 설문조사를 한 결과, 45% 이상이 ‘매장이 불법이라는 것을 몰랐다’고 응답했다고 11일 밝혔다.

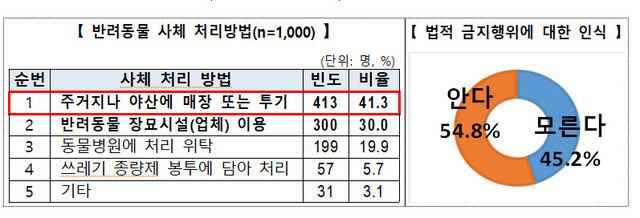

조사 결과, 소비자들은 사체를 주로 ‘주거지나 야산에 매장 또는 투기했다’(41.3%)고 답했고, 이런 행위가 불법이라는 사실에 대해서는 45.2%가 ‘몰랐다’고 응답했다. 법률에 따르면, 동물의 사체는 생활폐기물로 분류돼 쓰레기종량제 봉투에 넣어 배출하거나, 동물병원이나 동물 장묘시설에 위탁해 처리해야 한다.

또 동물보호법에 따르면, 반려동물이 죽으면, 30일 이내에 등록 말소 신고를 해야 한다. 하지만 이를 ‘하지 않았다’고 답한 소비자가 59.1%에 달했다. 그 이유로는 ‘말소 신고를 해야 하는지 몰라서’(53%)라는 응답이 가장 많았고, ‘동물 등록을 하지 않아서’(34.7%)가 뒤를 이었다.

장묘시설을 이용해 반려동물의 사체를 처리했다는 응답자는 30%였는데, 소비자원이 농림축산식품부의 동물보호 관리 시스템에 등록된 동물장묘업체 62곳의 누리집을 조사한 결과, 등록증을 게시하지 않은 업체가 32개소로 절반을 넘어 합법적인 업체인지 확인할 수 없었다. 또한 이들 업체는 대형동물 장묘 비용에 관한 정보 제공이 부족했고, 장례용품 비용 정보도 충분히 제공하지 않았다.

동물 사체 처리 과정에서 피해를 봤다는 소비자는 23.3%였는데, 장묘업체의 과다한 비용 청구(40.3%), 불성실한 장례 진행(39.1%) 등의 경험이 주를 이뤘다. 장묘시설 이용자는 포털사이트 검색(54.7%)을 이용해 업체를 선택했고, 장묘 비용은 20만~50만원(44.3%)이 가장 많았다.

유선희 기자

duck@hani.co.kr