출산 뒤 아기와 처음 출근한 기본소득당 용혜인 의원이 지난 5일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 용혜인 의원실 제공

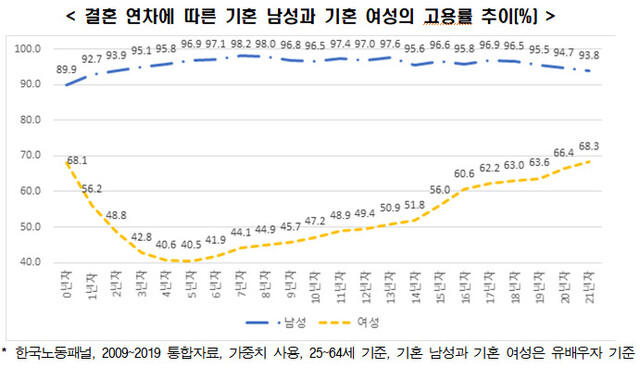

기혼 여성의 고용률은 결혼과 함께 줄곧 떨어져 결혼 5년 차에 최저에 이르고 결혼 당시 고용률을 회복하는 데 21년가량 걸린다는 분석이 나왔다. 반면, 남성의 경우 결혼 뒤 소폭 상승한 뒤 큰 변화 없이 유지되는 모습이었다.

전경련 산하 한국경제연구원이 ‘한국노동패널’ 2009~2019년 자료를 바탕으로 결혼 연차에 따른 고용률(25~64세 기준) 변화를 분석해 13일 내놓은 결과를 보면, 기혼 여성의 고용률은 결혼한 그 해 68.1%에서 이듬해인 1년 차에는 56.2%로 떨어졌다. 그 뒤 내림세를 이어가며 5년 차엔 40.5%로 최저점을 찍은 뒤 21년 차에 68.3%로 올라 결혼 당시 고용률을 넘어서는 것으로 분석됐다.

노동패널은 비농촌지역 표본 5000가구에 거주하는 가구원을 대상으로 노동연구원이 1년 1회 경제활동 및 노동시장 이동, 사회생활 등에 관해 실시하는 추적 조사이다. 한경연의 이번 분석은 이 자료에 포함된 고용률을 활용해 결혼 연차별로 재분류해 분석한 내용이다.

한경연 분석에서 기혼 남성의 고용률은 당해 연도 89.9%에서 이듬해 92.7%로 오른 뒤 93.8%(21년 차)~98.0%(8년 차) 수준을 유지한 것으로 나타나 기혼 여성 쪽과 대조적이었다.

기혼 여성의 전반적인 고용률은 2009년 48.8%에서 2019년 57.6%까지 꾸준히 높아졌지만, 미혼 여성에 견준 격차는 14%포인트에 이를 정도로 컸다. 미혼 여성 고용률은 2009년 73.2%, 2019년 71.6%로 나타났다. 남성의 경우 2019년 기준 기혼의 고용률이 92.3%로 미혼 남성의 고용률(69.7%)보다 훨씬 높아 여성 쪽과 정반대 모습이었다.

미혼 여성과 기혼 여성 간 고용률 격차는 고학력(전문대졸 이상)에서 더 크게 나타났다. 2019년 기준 고졸 이하 학력의 미혼 여성 고용률(59.9%)과 기혼 여성(56.9%)의 격차는 3.0%포인트인데 견줘 고학력의 경우 미혼(74.4%)과 기혼(58.4%)에 따른 고용률 격차가 15.9%포인트에 이르렀다.

여성의 결혼 이후 취업유지율에 영향을 끼치는 요인을 실증 분석한 결과, 경제활동 참여를 가장 어렵게 하는 요인은 ‘출산’으로 분석됐다. 다른 요인들이 일정하다는 가정 아래 직장 여성(결혼 당시 취업 여성)의 경우 자녀가 1명 있으면 취업유지율이 29.8%포인트, 두 자녀이면 30.2%포인트 감소하는 것으로 분석됐다.

유진성 한경연 연구위원은 “출산으로 인한 여성의 육아 부담이 경제활동 중단으로 이어지지 않도록 유연근무제도를 도입·확대하고, 노동시장의 제도 개혁을 통해 일과 가정의 양립 방안을 마련할 필요가 있다”고 말했다.

김영배 선임기자

kimyb@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)