한 취업박람회에 참석해 일자리 정보를 구하고 있는 청년들. <연합뉴스>

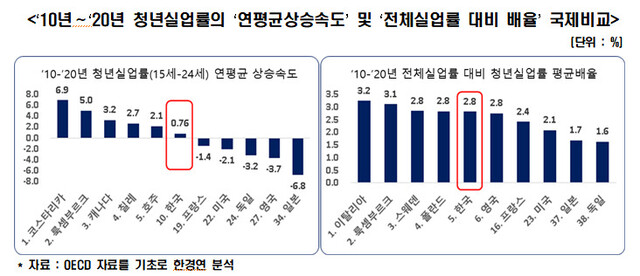

국제 비교에서 한국의 청년실업률 상승 속도가 상대적으로 빠르고 전체 실업률에 견준 배율도 높아 상위권에 드는 것으로 나타났다.

한국경제연구원이 경제협력개발기구(OECD) 자료를 기초로 분석해 20일 내놓은 결과를 보면, 2010~2020년 청년실업률 연평균 상승률에서 코스타리카가 6.88%로 가장 높았다. 한국은 0.76%로 38개국 중 10위였다. 룩셈부르크(5.00%), 캐나다(3.23%), 칠레(2.66%), 호주(2.12%)가 한국에 앞선 상위권에 들었다. 오이시디 평균치는 -1.40%였다.

여기서 청년은 15~24살 연령대이다. 한경연은 “국제 비교를 위해 오이시디 기준을 적용했다”고 설명했다. 국내 실업률 통계에서 청년은 15~29살이다.

한경연의 이번 분석 중 전체 실업률에 견준 청년실업률 배율 항목을 보면, 오이시디 평균은 2.08배, 한국은 2.82배로 나타났다. 이탈리아(3.24배), 룩셈부르크(3.11배), 스웨덴(2.85배), 폴란드(2.84배)에 이어 5위 수준이다. 한경연은 “국가별 노동시장 여건이 상이하므로, 통상 청년실업의 상대적 비교를 위해선 전체 실업에 대한 청년실업의 정도를 비교·평가한다”고 설명했다.

한국이 실업률 절대 수치에선 낮은 편이다. 2010~2020년 평균으로 따질 때 한국의 전체 실업률은 3.6%, 청년실업률은 10.1%였다. 이탈리아(10.6%, 34.4%), 룩셈부르크(5.7%, 17.6%), 스웨덴(7.5%, 21.5%), 폴란드(7.0%, 19.3%)는 이보다 훨씬 높다. 이상호 한경연 경제정책팀장은 “국가별 근로 의욕과 사회보장 제도의 차이에서 비롯되는 결과”라고 설명했다.

한경연은 이번에 청년실업이 잠재성장률에 끼치는 영향을 가늠하기 위해 1990~2019년 연간 자료를 이용해 실증분석 작업을 아울러 벌였다. 분석 결과, 청년실업률이 1%포인트 높아지면 잠재성장률은 0.21%포인트 떨어지는 것으로 추정됐다고 한경연은 밝혔다.

이를 두고 한경연은 “높은 청년실업은 청년들이 업무를 통해 새로운 기술과 지식을 습득할 기회, 즉 ‘업무에 의한 학습’ 기회를 감소시켜 인적 자본의 축적을 훼손하고, 자신의 전공과 적성을 살리지 못할 가능성이 커져 노동 인력의 효율적 배치가 어려워지기 때문”이라고 풀이했다. ‘업무에 의한 학습’(learning-by-doing)은 1972년 노벨경제학상 수상자 케네스 애로 교수가 제시한 개념으로, 업무 수행 과정에서 생산성이 높아질 수 있다는 측면을 강조하면서 경제성장 분석에 쓰이기 시작했다.

청년실업률이 높은 것에 대해 한경연은 경제 성장률 저하, 신성장 동력 부재에 따른 신규 일자리 창출 여력 부족, 규제로 인한 기업 활력 둔화에 더해 노동시장 경직성 탓도 있다고 주장했다. 2019년 기준 오이시디 국가 대상 분석에서 ‘청년 실업률 갭’(청년실업률-전체 실업률)과 고용 유연성 간 역의 상관관계가 확인됐다는 것이다. 분석 결과, ‘고용·해고 유연성 지수 값’이 1 오를 때 청년실업률 갭은 2.642%포인트 하락하는 것으로 나타났다고 한경연은 밝혔다. 여기서 활용된 세계경제포럼(WEF)의 고용·해고 유연성 지수 값은 1~7에 분포하며, 7에 가까울수록 고용·해고가 유연함을 뜻한다. 김영배 선임기자

kimyb@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)