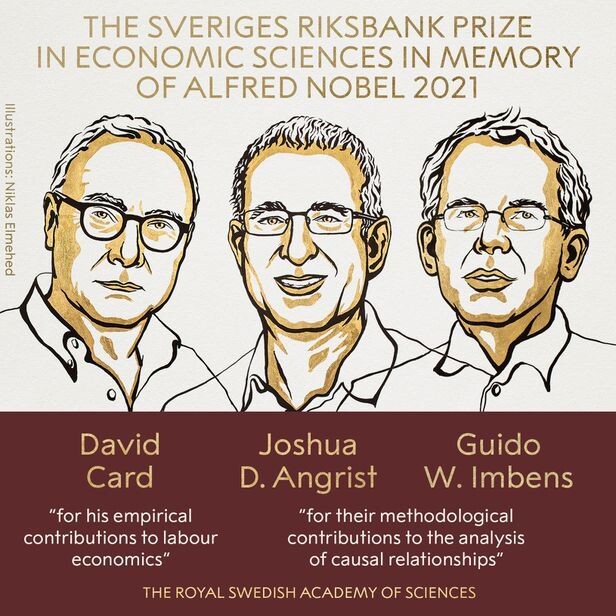

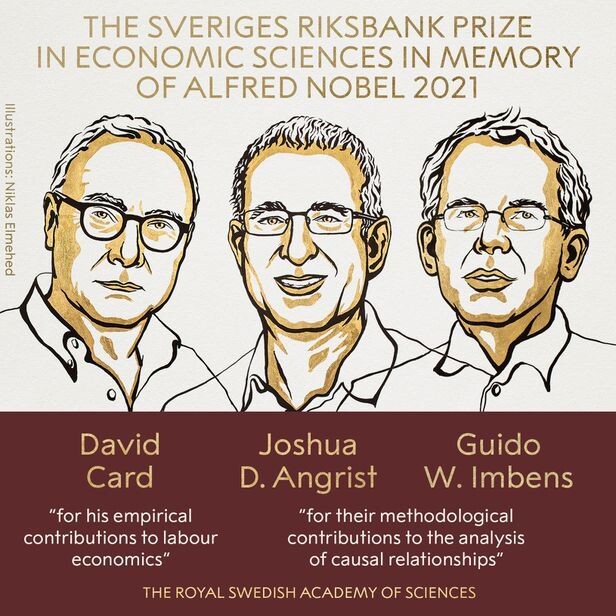

2021년 노벨경제학상 수상자. 왼쪽부터 데이비드 카드 UC버클리 교수, 조슈아 앵그리스트 MIT 교수, 휘도 임번스 스탠퍼드대 교수. 노벨재단 누리집

“기존의 통념을 깨는 새로운 경제학적 발견의 경우 그것을 둘러싼 비판과 반박, 재분석에 우리는 최선을 다해야 마땅하다.”

지난 10월 발표한 2021년 노벨경제학상 수상자 3명 가운데 한 명인 데이비드 카드 교수(캘리포니아주립대 버클리)가 2000년에 발표한 최저임금의 고용효과 논문의 첫 문장이다. 앞서 그가 1994년 9월 앨런 크루거와 함께 미국 경제학저널 <아메리칸 이코노믹리뷰>(AER)에 실은, 21쪽짜리의 유명한 논문(‘최저임금과 고용: 뉴저지와 펜실베이니아 패스트푸드 산업 사례연구’)이 이번 수상의 대표 업적이다.

1992년 4월 뉴저지주는 미국에서 가장 많은 시간당 5.05달러의 최저임금을 시행했지만, 바로 서쪽에 붙은 펜실베이니아주는 연방최저임금(4.25달러)을 그대로 유지했다. 그는 두 주의 접경지역에 있는 패스트푸드 레스토랑(버거킹·웬디·KFC·로이 로저스) 총 410곳을 대상으로 최저임금 인상 전후로 두 번(1992년 2~3월, 1992년 11~12월 전화 설문조사)에 걸쳐 고용·임금 데이터 변화를 분석했다. 기존 경제학설의 예상과는 달리 뉴저지주 레스토랑의 고용(주로 청소년)에서 ‘통계적으로 유의한 감소 효과’는 나타나지 않았고, 오히려 펜실베이니아주에 견줘 고용이 13% 늘어났다는 것이 1994년 논문의 실증분석 결론이다.

이 1994년 논문에서 밝히고 있듯이, 조지 스티글러(1982년 노벨경제학상)는 1946년에 발표한 최저임금과 고용의 상관관계 관련 효시적 논문(‘최저임금 입법의 경제학’)에서 “국가경제에 단일한 최저임금을 실시하거나 시장균형임금보다 높은 최저임금 인상은 취약노동자에게 더 많은 해고통지서를 전달하고 비효율적 자원배분을 일으킨다”고 주장했다. 1980년대 초에 각종 방송·대중 강연 활동을 통해 국가의 시장개입을 신랄하게 비판했던 밀턴 프리드먼(1976년 노벨경제학상)도 “최저임금은 자유로운 시장기구 작동을 방해하는 나쁜 제도다. 저임금 노동자의 고용·소득을 개선하겠다는 그 목적에도 오히려 저숙련노동자에게 적대적인, 책에 기록된 최악의 반(反) 흑인법”이라고 자주 설파했다.

카드 교수의 1994년 논문이 발표되자마자 즉각 전세계 경제학계는 ‘수집·관찰된 증거 자료’를 들이대며 반박과 재반박을 맹렬하게 주고받는 ‘최저임금 전선’에 휩쓸려 들어갔다. “뉴저지에서 경험적이고 실증적인 ‘측정’을 통해 최저임금 학설을 지배해온 오랜 통념과 ‘신화’를 깨고 새로운 경제학을 펼쳤다”는 놀라움 속에 한국·영국을 비롯해 각국 노동경제학 교수·연구자들도 자국 사례연구에 나서면서 수백 편의 논문을 쏟아냈다. 지난 100여년간 경제학저널 논문 중에서 학문 세계는 물론이고 각국 경제정책담당자와 정치인, 입법가 그리고 언론매체에 이토록 논쟁적으로 흔히 인용돼온 또다른 사례는 찾기 힘들다.

124개국에서 도입한 최저임금 고용효과 논쟁은 아직 일치된 결론은 없고 상반된 관찰 증거들이 여전히 충돌하는 싸움터다. 로버트 솔로 교수(1987년 노벨경제학상)는 “이론적으로는 최저임금이 저임금 노동자의 고용을 위협하지만, 이런 현상을 증명하고 뒷받침할 실제적 증거는 별로 발견되지 않는다”고 말했다. 노벨경제학상 수상자 중에도 두 사람은 고용 감소를, 다른 두 사람은 고용 감소가 발견되지 않는다고 주장한 셈이다. 자본-노동 사이의 타협(최저임금액 결정)이나 강제 집행력을 갖는 법정임금 측면을 넘어, 순수 경제논리에서도 최저임금이 사회경제적으로 정당한 지위를 갖는다고 올해 노벨상은 이 논쟁을 정리하는 듯하다.

한겨레 기자

kyewan@hani.co.kr