국민소득 중에 노동자들이 임금으로 가져가는 몫인 노동소득분배율이 2021년에 68.4%로 2020년과 같은 수준으로 추계됐다. 코로나19 기간에 비대면·사회적 거리두기로 자영업자들이 거의 몰락하다시피한 반면, 정보기술(IT) 대기업을 중심으로 고임금계층의 임금상승폭이 나홀로 커졌다는 사정이 노동소득분배율 ‘선방’에 깔려 있다는 분석이 나온다. 어느 정도 ‘통계적 착시’에 가까울 수 있다는 것이다.

8일 한국은행이 발표한 2021년 국민계정(잠정)과 지난 1분기 국민소득(잠정) 자료를 보면, 지난해 노동소득분배율(피용자보수/(영업잉여+피용자보수))은 68.4%로 2020년과 동일했다. 2021년 명목 국민총처분가능소득(2090조8천억원) 중에서 피용자보수(전체 노동자임금)는 992조7천억원(47.5%)으로 전년보다 6.1% 증가했고, 영업잉여(기업소득·자영업자 소득 포함)는 435조1천억원(20.8%)으로 전년대비 5.3% 증가했다. 한은은 “지난해 경기 호전으로 기업 영업잉여와 임금근로자 피용자보수가 함께 늘어났다. 전체 임금근로자 수도 늘었고, 대기업과 정보기술(IT) 기업을 중심으로 임금 상승폭도 컸던 게 노동소득분배율이 2020년과 같아진 요인으로 풀이된다”고 설명했다.

노동소득분배율은 분자항목인 피용자보수가 늘어나더라도 분모항목에 들어가는 영업잉여가 줄어들면 ‘개선’되는 구조다. 그런데 자영업자 소득은 법인기업의 영업이익과 함께 이 ‘영업잉여’에 포함된다. 즉 코로나 기간에 음식·숙박, 도소매 업종에 걸쳐 자영업자마다 매출이 급감하고 소득이 대폭 쪼그라든 요인이 작년 노동소득분배율 ‘유지’에 가세한 것으로 풀이된다. 한국은행 담당자는 “작년과 재작년 코로나 기간 자영업자 소득 급감이 영업잉여에 영향을 미친 것으로 보인다”고 말했다. 비록 작년에 영업잉여 규모가 5.3% 늘었지만, 코로나 호황을 누린 정보기술 대기업을 중심으로 고임금계층의 임금만 나홀로 크게 상승한 가운데 자영업쪽은 벌어들인 소득이 크게 쪼그라들면서 분모항목의 영업잉여 증가폭을 상쇄한 셈이다. 영업잉여 증가율이 전체 피용자보수 증가율보다 0.8% 낮다는 점이 이를 확인해준다. 코로나 이전인 2019년 노동소득분배율은 66.4%였다.

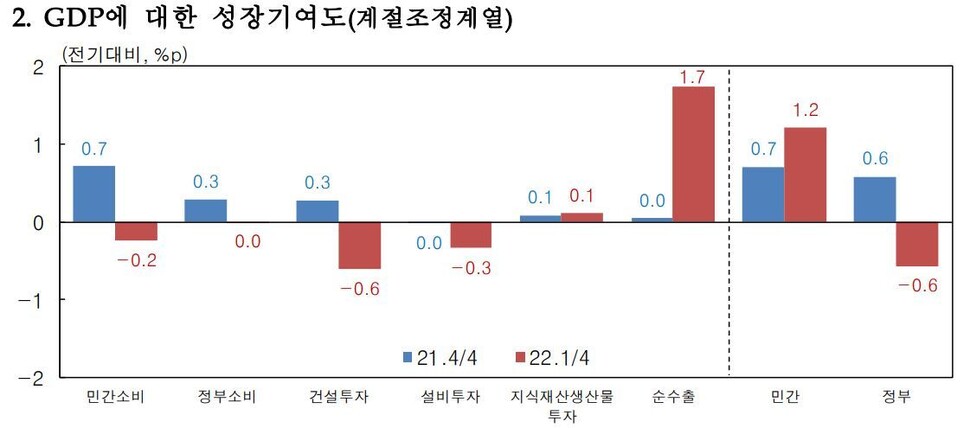

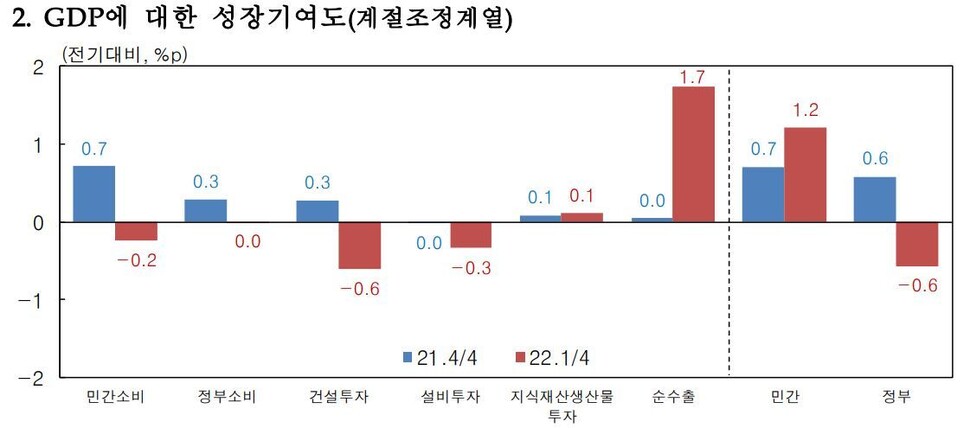

한편, 2021년 1인당 국민총소득(GNI)은 3만5373달러(4048만2천원)로 전년보다 10.5%(달러 기준), 7.2%(원화 기준) 증가했다. 한은은 “1인당 국민총소득은 미 달러화 기준으로 2020년 3만2004달러에서 작년에 3369달러 늘었는데, 이를 요인 분해하면 경제성장 기여도가 1315달러, 물가 825달러, 환율 1066달러, 그 외 인구요인 등”이라고 설명했다. 올해 1분기 우리나라 실질 경제성장률(잠정치)은 작년 4분기 대비 0.6%로, 지난 4월에 발표한 속보치 성장률(0.7%)보다 0.1%포인트 낮아졌다고 한은은 수정추계했다. 한은은 “올해 매분기에 0.5% 이상 성장하면 올해 성장율 전망치(2.7%)는 달성 가능하다”고 말했다.

조계완 선임기자

kyewan@hani.co.kr