각국 중앙은행의 고강도 통화긴축 정책이 전 세계 금융·경제에 막대한 영향을 끼치고 있는 가운데, 올해 노벨경제학상이 은행과 금융위기 연구에서 공로를 세운 벤 버냉키 전 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장 등 미국 경제학자 3명에게 돌아갔다.

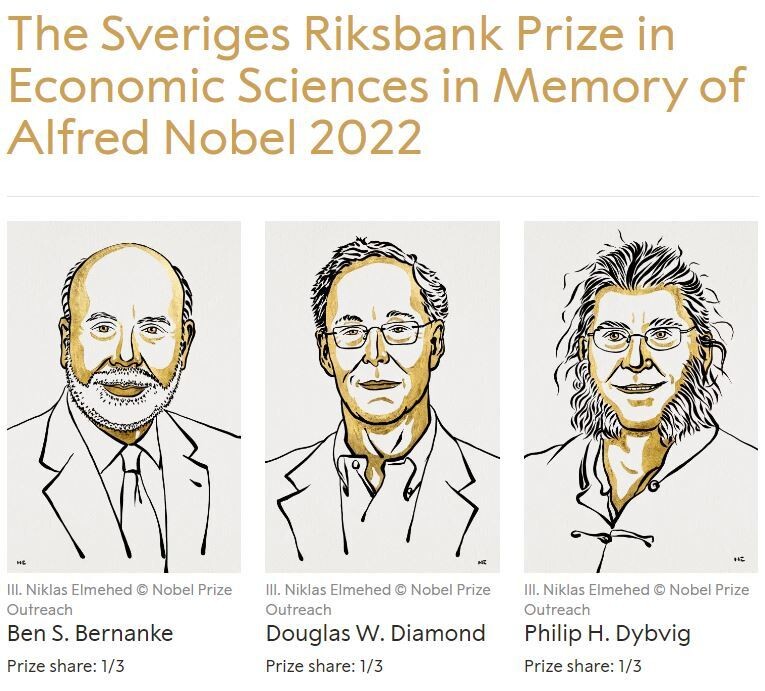

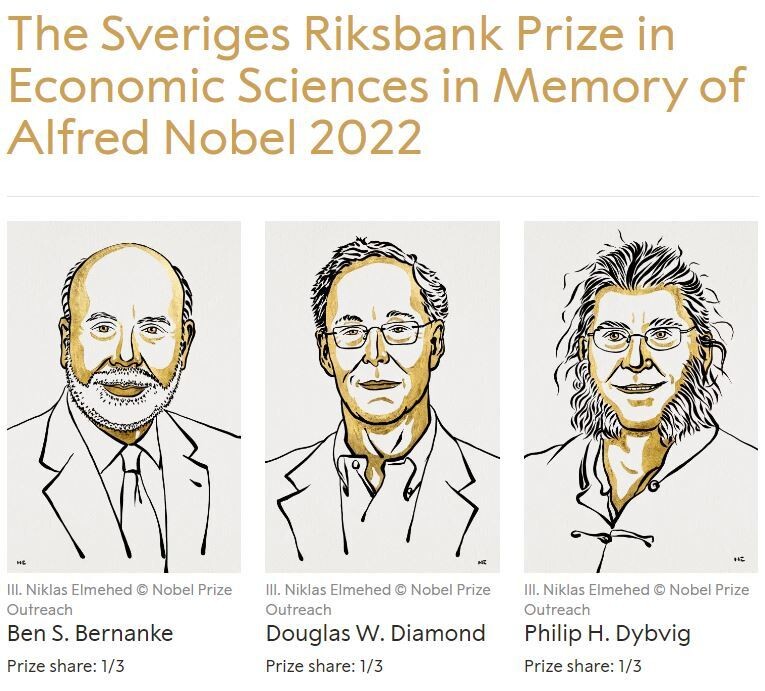

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 10일(현지시각) 벤 버냉키 연준 의장(브루킹스연구소 선임연구원), 더글러스 다이아몬드 미 시카고대 경영대학원 교수, 필립 디비그 미 워싱턴대 세인트루이스 교수 등 3명을 2022년 노벨경제학상 수상자로 선정했다고 밝혔다. 노벨위원회는 “수상자들은 금융위기 상황에서 은행의 역할, 특히 은행 붕괴를 막는 것이 왜 중요한지에 대한 이해를 높였다”며, “이들의 연구는 2008∼2009년 세계 금융위기뿐 아니라 코로나19 대유행 기간에도 매우 중요한 역할을 했다”고 선정 이유를 설명했다.

2006년부터 2014년까지 연준 의장을 지낸 벤 버냉키 전 의장은, ‘뱅크런’(대규모 예금인출사태)이 어떻게 자기실현적 예언으로 금융위기를 일으키는지를 보였다. 버냉키의 이 대공황 연구 박사학위 논문(매사추세츠공과대·MIT) 지도교수는 2009년 타계한 폴 새뮤얼슨(노벨상 수상)이었다. 그는 이 논문으로 30대에 이미 경제학계의 세계적 스타가 됐다. ‘대공황의 사나이’(Depression Man)가 그의 별명이었다. ‘인플레이션 억제’ 전문가인 버냉키는 2008년 글로벌 금융위기를 맞아 연준 의장으로서 과감한 양적완화 정책을 폈다. 그는 “수십 번의 약한 지진보다 단 한 번의 강진이 지진에 대한 이해를 넓히는 데에 훨씬 더 유용하다”고 자주 말하기도 했다.

또다른 금융위기 분석 연구자인 다이아몬드 교수와 자산가격 책정과 기업 지배구조 분야 전문가인 디비그 교수는 1980년대 초 은행의 자산과 부채 사이에 금융불안정이 발생하는 동학을 분석한 이른바 ‘다이아몬드-디비그’ 모델을 고안한 공로를 인정 받았다. 두 사람은 시장의 루머로 ‘뱅크런’이 발생하는 과정을 분석하며, 정부가 예금보험이나 은행에 대한 ‘최종 대부자’ 역할을 하면 위기를 방지할 수 있다고 짚었다.

김정식 연세대 명예교수(경제학과)는 “최근 노벨상 수상자 추이를 보면 실물 경제를 중시하는 ‘합리적 기대’ 학파가 주목받았던 것과 달리 올해는 은행 위기와 뱅크런이 금융위기로 파급되는 과정을 설명해온 화폐금융 쪽 연구자들이 수상했다”며 “최근 미국의 인플레이션과 이에 대응하기 위한 금리 인상 등 긴축 정책이 강도 높게 펼쳐지는 경제상황을 반영한 수상자 선정으로 보인다”고 말했다. 노벨 경제학상은 1969년부터 2022년까지 총 92명의 수상자가 나왔으며, 단독 수상 사례가 25차례, 2명 공동수상이 20차례, 3명 공동수상은 이번까지 9차례다.

최하얀 기자

chy@hani.co.kr