삼성전자 반도체 공장이 입주한 경기도 평택시 ‘고덕 국제화계획지구 일반산업단지’ 조감도. 경기도 제공

국책 연구기관인 한국개발연구원(KDI)이 한국의 잠재 성장률이 오는 2050년 0.5%가량으로 낮아질 것이란 전망을 내놨다. 경제의 기초 체력을 반영한 성장률이 생산 연령 인구 감소 여파로 향후 5년간 2% 남짓을 찍고 계속 하락한다는 것이다.

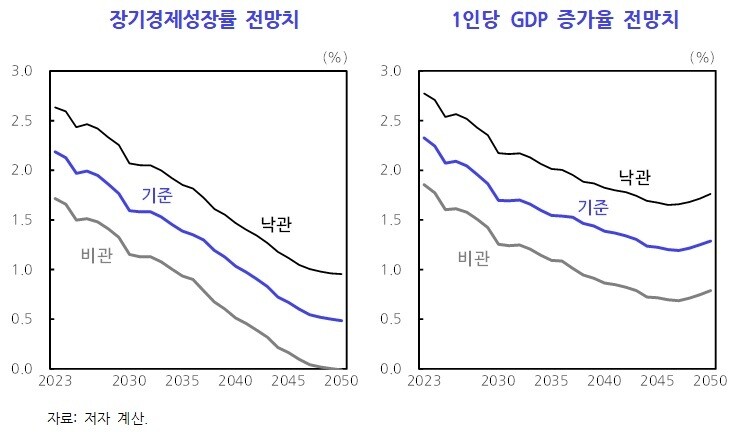

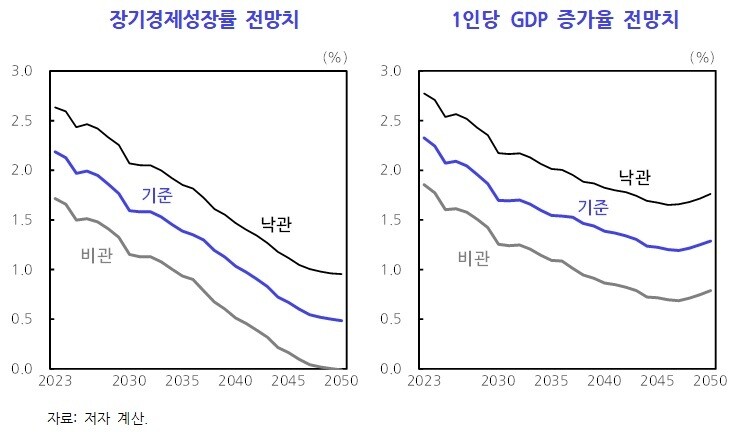

케이디아이는 8일 펴낸 ‘장기 경제 성장률 전망과 시사점’ 보고서에서 “2020년대 이후 인구 감소와 급속한 고령화 등 인구 구조 변화로 우리 경제의 성장세가 점차 둔화돼 2050년에는 잠재 성장률이 0.5% 수준으로 하락할 것”이라고 내다봤다.

잠재 성장률은 한 나라의 경제가 보유하고 있는 모든 생산 요소를 사용해 물가상승을 유발하지 않으면서도 최대한 이룰 수 있는 성장을 말한다. 국가 경제의 성장률, 즉 전체 생산량 증가 여부는 노동, 자본 등 생산 요소의 투입과 생산성이 결정한다고 경제학계는 본다. 케이디아이는 한국의 잠재 성장률이 2023∼2027년 2% 정도를 기록하고 추세적으로 하락할 것으로 전망했다.

이는 핵심 생산 요소의 하나인 노동 공급 감소 때문이다. 15∼64세 생산 연령 인구가 지난 2011∼2020년엔 117만명 늘었으나, 2021∼2030년 357만명, 2031∼2040년에는 529만명 각각 급감하면서 성장 둔화를 부채질하리라는 것이다. 노동 공급의 성장률 기여도 역시 1991∼2019년 1%포인트 정도에서 2031∼2050년 마이너스(-)로 돌아설 것으로 추산했다.

정규철 케이디아이 선임연구위원은 “2011∼2019년 하락한 총요소생산성(제도·규제 등 경제 효율성 지표)이 앞으로도 그 수준에 정체될 경우 2050년 우리 경제는 0% 성장률을 기록할 전망”이라고 지적했다. 2050년 잠재 성장률 0.5% 전망치는 한국의 생산성이 2011∼2019년에 견줘 소폭 개선될 것이라는 예상을 반영한 수치다.

케이디아이는 세계 금융위기 이후인 2010년대 한국의 실질 경제 성장률(GDP 증가율)이 하락한 원인도 생산성 증가세 둔화 때문이라고 해석했다. 금융위기 이후 각국이 만성적인 수요 부족을 저성장의 주요 원인으로 지목하고 재정·통화 확대 정책으로 대응했지만, 길게 보면 성장 악화를 초래한 건 생산성 둔화라는 시각이다.

이 같은 관점은 규제 완화 등 경제의 구조개혁이 중요하다는 현 정부의 견해와도 맞아떨어진다. 케이디아이는 “대외 개방, 규제 합리화 등 우리 경제의 역동성을 강화하기 위한 제도 개혁을 통해 생산성을 향상하는 정책적 노력이 필요하다”며 “출산과 육아 부담으로 경제 활동 참가가 저조한 여성과 급증하는 고령층이 노동시장에 활발히 참여할 수 있는 여건을 마련하고 외국 인력을 적극 수용해 노동 공급 감소를 완화해야 한다”고 지적했다.

다만 보고서는 실질적인 추산이 어려운 경제의 생산성을 어떤 방식의 구조개혁을 통해 높일 수 있는지 구체적인 방법론을 제시하진 않았다.

박종오 기자

pjo2@hani.co.kr