지난 16일(현지시각) 폐막한 주요 20개국(G20) 정상회의에서 각국이 세계 경제 현안에 공동 대응하기로 손을 맞잡으며 고물가와 지정학적 위기 등에 대처하는 국제 공조 체제가 재가동하리라는 기대감이 적지 않다. 특히 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 얼굴을 마주하며 미·중 갈등이 완화될 수 있다는 전망도 나온다. 대외 의존도가 높은 한국 경제엔 여러모로 긍정적인 신호이지만, 불확실성이 여전하다는 견해도 만만치 않다.

이번 정상회의 종료 뒤 발표한 ‘공동 선언문’을 보면, 각국 정상들은 “2008년 금융위기 이후 다시 한 번 심각한 세계 경제의 문제를 해결하고 협력하겠다는 약속을 재확인한다”고 밝혔다. 여기엔 우크라이나 전쟁 규탄뿐 아니라, 신흥국 자본 유출 우려를 염두에 둔 주요국의 적절한 정책금리 인상, 기후·식량·보건위기 공동 대응 등 세계 경제의 현안이 포괄적으로 담겼다.

미·중 등 각국의 지정학적 갈등으로 발생한 공급망 문제를 해결하고 국제 무역을 촉진하겠다는 의지도 보였다. 선언문은 “우리는 자유롭고 개방적인 다자 간 무역 시스템이 포용이라는 우리의 공동 목표를 발전시키는 데 필수적임을 재확인한다”며 “공급망 문제를 해결하고 무역 혼란을 피하기 위해 국제 무역과 투자 협력을 강화할 것을 약속한다”고 강조했다.

현재 세계 경제의 핵심 위험 요인으로 꼽히는 미국 등 주요국의 가파른 정책금리 인상과 그 파급 효과(스필오버), 지정학적 갈등이 초래한 분열 및 무역 둔화 등에 함께 대응하겠다고 뜻을 모은 셈이다. 주요국들의 이 같은 합의는 미국발 금리 인상 여파로 고환율을 겪고 경제의 수출 의존도 높은 한국에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

그러나 불안감은 여전하다. 실제로 이번 주요 20개국 정상들의 합의문은 통상적인 ‘공동 성명서’(communique)가 아니라 ‘공동 선언문’(declaration) 형식으로 발표됐다. 영국 <가디언>은 “공동 성명서는 모든 국가가 동의하는 것이지만, 선언문은 전체 참석국이 (선언문의 내용에) 다 동의한 것은 아니라는 암묵적 인정”이라고 짚었다. 겉으론 세계 경제위기 공동대응을 강조했으나 각국의 ‘속내’는 다르다는 이야기다.

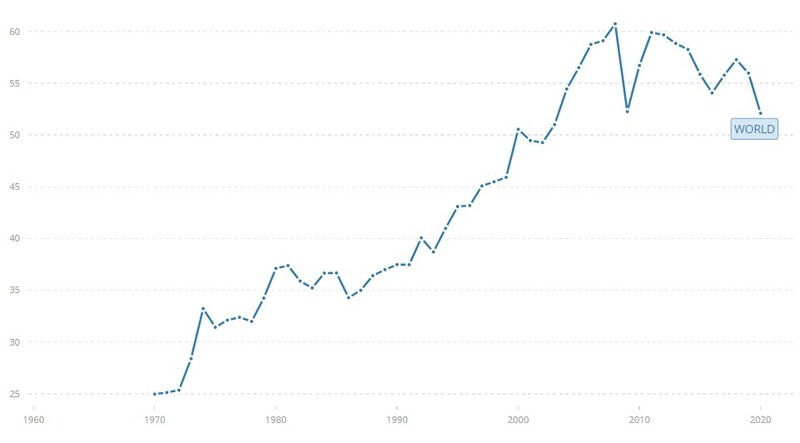

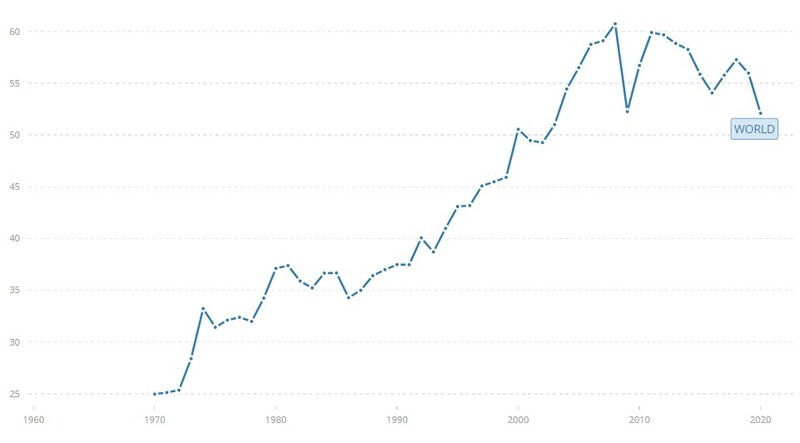

전 세계 국내총생산(GDP)에서 상품을 포함한 전체 무역액이 차지하는 비중. 세계은행 누리집 갈무리

국제 무역은 탈세계화, 지정학적 갈등 여파로 이미 성장 둔화 조짐이 뚜렷하게 나타나고 있다. 이창용 한국은행 총재가 “굉장히 걱정된다”며 탄식했을 정도다. 이 총재는 지난달 주요 20개국 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석차 방문한 미국에서 지인인 기타 고피나스 국제통화기금(IMF) 수석부총재가 보여준 그래프를 콕 짚어 이같이 우려했다.

아이엠에프가 작성한 이 도표를 보면 국제 무역을 좌우하는 건 주요국들의 정치적·지정학적 관계다. 예를 들어 전 세계 국내총생산(GDP)에서 상품무역액이 차지하는 비중은 1차 세계 대전이 벌어진 1914년 11.6%에서 2차 세계 대전이 끝난 1945년 4.2%까지 급락했다. 이후 이 비중은 세계화의 물결이 본격적으로 확산하기 시작한 1980년 16.6%에서 금융위기 발생 당시인 2008년 26.2%으로 정점을 찍었다. 하지만 이후 각국의 저성장·불평등 심화로 자유무역 및 세계화에도 역풍이 불며 2020년엔 20.4%까지 내려온 상태다. 각국의 보호주의가 확대되고 미·중 대립이 가시화한 것도 이 시기다.

이런 정치적·지정학적 갈등이 초래하는 국제 무역의 둔화세가 가속화하면 한국 경제에도 악재다. 반도체·화학 제품·자동차 등 제조업 수출이 경제에서 차지하는 비중이 크기 때문이다. 한 국책연구기관 관계자는 “이번 회의에서 미·중 정상들이 협력 가능성을 내비쳤지만, 미국과 중국은 서로 추구하는 핵심 가치가 뚜렷해 같이 갈 수 없는 지점도 명확하다”며 “미·중의 구조적 갈등이 장기간 이어지는 등 향후 국제 무역 질서는 2000년대 이후 세계화와 자유무역이 팽창하던 시기와는 분명히 다를 것”이라고 말했다.

박종오 기자

pjo2@hani.co.kr