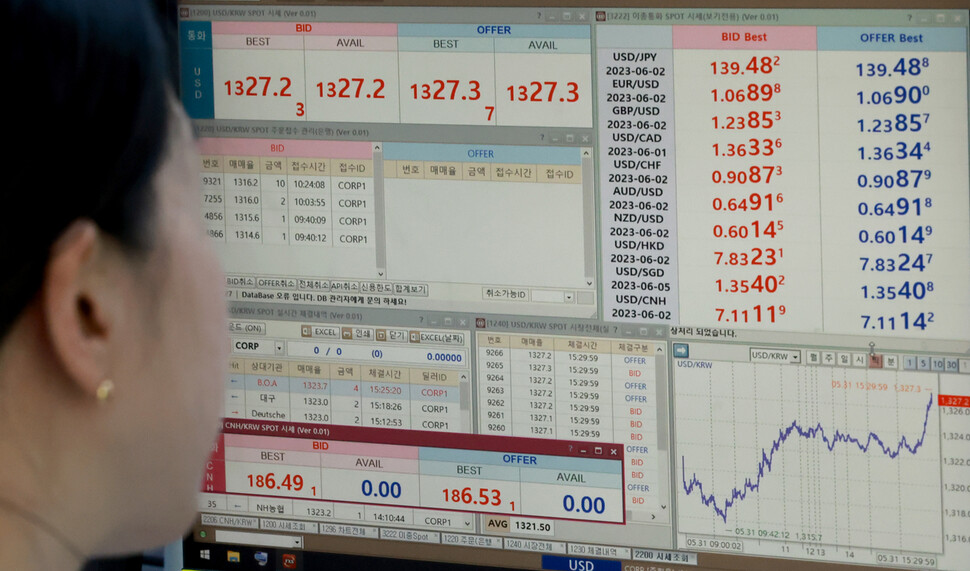

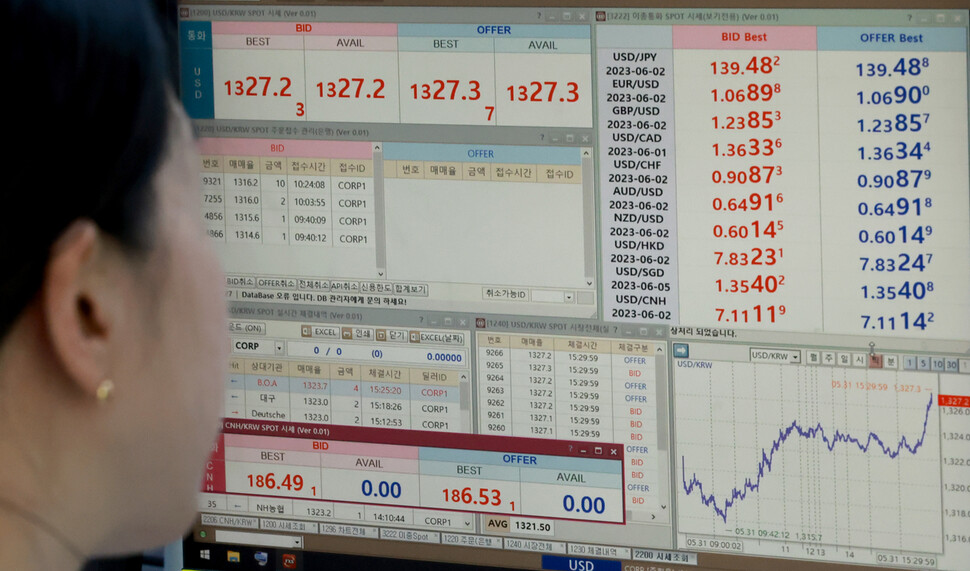

지난달 31일 오후 서울 중구 을지로 하나은행 본점 딜링룸에서 한 외환 딜러가 컴퓨터 화면의 원/달러 환율을 살피고 있다. 연합뉴스

서영경 한국은행 금융통화위원이 원·달러 환율이 코로나19 대유행 이전의 수준으로 돌아가기는 어려울 것으로 전망했다.

서영경 금통위원은 2일 한국은행 국제콘퍼런스 패널토론에서 “환율은 지난해 이후 달러 강세라는 글로벌 요인과 무역수지 흑자 축소, 해외투자 증가라는 한국 고유요인에 의해 약세를 보이고 변동성도 증가했다”며 “그 배경에 경기적 요인뿐 아니라 대중국 경쟁 심화, 인구 고령화, 기업·가계의 해외투자수요 확대 같은 구조적 변화가 작용하고 있어 환율이 팬데믹 이전 수준으로 하락하기 어려울 전망”이라고 밝혔다.

무역수지와 자본이동 두 측면에서 환율의 자동안정화 경로가 과거와 달라졌다고 서 위원은 진단했다. 그는 “과거와 비교해 무역수지를 통한 환율의 자동안정화 경로는 약화됐다”며 “수출입 가격의 달러 표시 확대, 중간재·에너지의 높은 수입의존도 등으로 원화가 절하되더라도 수출 증가와 수입감소 효과는 크지 않기 때문”이라고 설명했다. 대신 지난해 이후 해외주식투자 유출 규모가 축소되고 관련 법 개정으로 해외투자 배당금 유입이 확대되는 등 “자본이동을 통한 환율의 자동안정화 경로 측면은 과거보다 강화된 것으로 판단한다”고 말했다.

원화 약세와 변동성 증가에도 불구하고 자본유입이 급격하게 감소할 위험은 크지 않다고 봤다. 서 위원은 “글로벌 금융위기 이후 은행부문의 단기외채 감소와 민간의 대외자산 증가에 힘입어 우리 경제의 통화 불일치 문제가 크게 완화됐다”며, “장기외채가 최근 외국인 국내채권 투자 확대로 증가하면서 이들 자금이 원화 절하와 내외금리차 확대에 취약하다는 우려가 있지만, 한국경제 펀더멘털(기초체력)에 기초한 장기투자가 많다는 점에서 이러한 우려 역시 크다고 보이지 않는다”고 말했다.

서 위원은 “무역수지를 통한 환율 자동안정화 기능이 약화된 만큼 무역수지 개선을 위해서는 수출경쟁력 강화, 수출시장 다변화, 중간재 수입 대체 같은 구조적 노력이 중요하다”며 “자본수지를 통한 환율 자동안정화 기능을 강화하기 위해서는 해외직접투자의 배당금 환류 여건 개선, 외국인의 국내증권투자 유인 확대 등 경제·금융 여건 개선이 필요하다”고 밝혔다.

조해영 기자

hycho@hani.co.kr