‘말로만 건전재정’ 지적에…부총리 “경기살려 세수 선순환”

총선용 감세 정책이 연일 쏟아지며 정부가 강조해온 ‘건전 재정’이 ‘말뿐인 구호’에 그칠 판이다. 재정 건전성을 금과옥조처럼 여기는 정부가 포퓰리즘이라는 도끼로 제 발등을 찍고 있다는 얘기다. 쪼그라드는 세입 기반 탓에 올해 연구·개발(R&D) 예산 삭감과 같은 전방위적인 지출 축소 압박이 더 거세지리란 우려도 적지 않다.

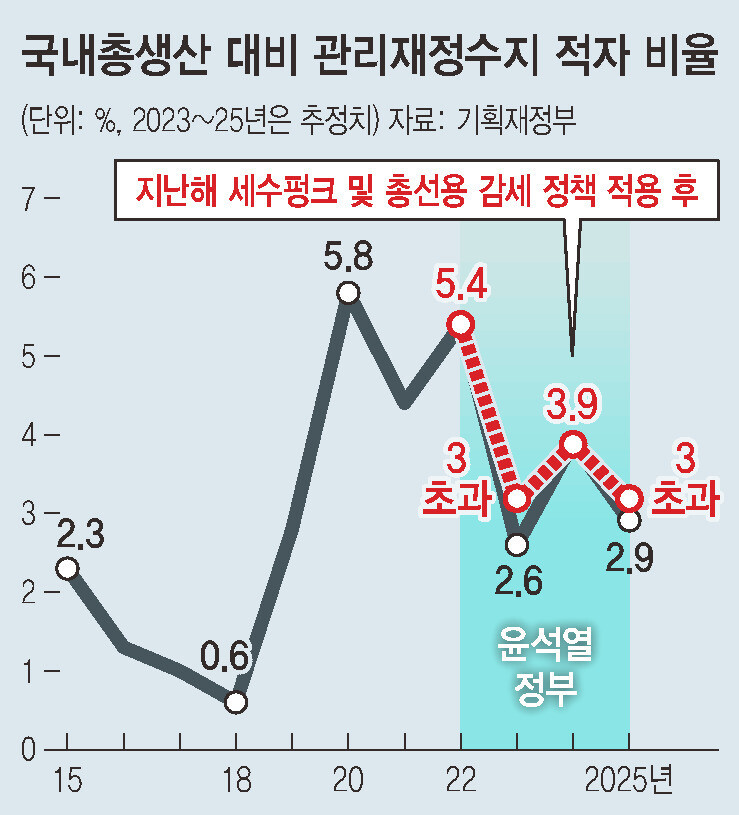

21일 재정·세제 당국에 따르면 금융투자소득세 폐지 추진 등 각종 감세 조처로 정부가 자체적으로 마련한 나라 살림 관리 기준엔 이미 경고등이 켜진 상태다. 기획재정부가 애초 건전 재정을 명분 삼아 법제화를 추진 중인 ‘재정 준칙’은 정부의 연간 관리재정수지(국민연금 등 사회 보장성 기금 수지를 제외한 재정 수지) 적자 규모를 명목국내총생산(GDP)의 3% 이하로 제한하자는 게 뼈대다. 예컨대 국내 가계·기업·정부 등 경제 주체들의 한 해 생산량이 2천조원이라면 그해 정부 적자가 60조원을 넘지 못하게 통제하겠다는 의미다.

국내총생산 대비 재정 적자 비율은 앞선 지난 2019년 2.8%에서 코로나19 당시인 2020년 5.8%, 2021년 4.4%로 올라갔다. 그리고 현 정부가 출범한 2022년에 소상공인 코로나 손실 보상을 위한 62조원 규모의 추가경정예산 편성 등으로 적자폭이 다시 5.4%로 확대됐다.

문제는 지난해 역대급 세수펑크(세수 결손)와 선거용 감세 여파로 재정 적자 관리 목표 달성이 갈수록 멀어지고 있다는 점이다.

기재부는 지난해 8월 발표한 ‘국가재정운용계획’에서 연간 재정 적자 비율을 지난해 2.6%, 올해 3.9%, 내년 2.9%로 예상한 바 있다. 그러나 지난해 정부 세수가 기존 전망에 견줘 50조원 넘게 덜 걷히며 2023년 목표치 달성엔 이미 빨간불이 들어왔다. 실제 지난해 1∼11월 관리재정수지 누적 적자액은 64조9천억원으로 정부의 연간 적자 예상치(58조2천억원)를 넘어섰다.

올해 이후 세입 전망도 녹록지 않다. 정부가 지난해 말부터 쏟아낸 각종 감세 조처로 돈 나올 구석이 줄어들고 있어서다. 당장 내년 시행 예정이었던 금융투자소득세 폐지로 내년에 덜 걷히는 세수만 8천억원에 이른다. 여기에 시설투자 임시투자세액공제 1년 연장(1조5천억원), 개인종합자산관리계좌(ISA) 세제 지원 확대(2천억∼3천억원) 등만 더해도 내년 세수 감소액이 최대 2조6천억원으로 늘어난다. 이 같은 추계를 적용하면 내년에도 재정 적자 비율이 3%를 웃돌 가능성이 커진 셈이다.

최상목 부총리 겸 기재부 장관은 이날 한국방송(KBS) 인터뷰에서 “자본시장 관련 세제 지원이나 민생 지원 등은 큰 규모가 아니다”라며 “정부는 경기 활성화를 통해 세수 기반이 확충되는 선순환 구조를 만들기 위해 노력하는 것”이라고 말했다. 그러면서도 “상속세 때문에 우리 기업 지배구조가 왜곡되는 측면이 있다”며 윤석열 대통령이 들고나온 상속세 완화의 불씨를 살려놓았다.

류덕현 중앙대 교수(경제학)는 “여러 감세 조처로 세입 기반이 굉장히 약화돼 건전 재정은 고사하고 재정의 지속 가능성조차 악화되지 않을까 우려된다”며 “세입 기반 축소로 세수가 줄면 지출을 줄여 경기 대응을 제대로 못하고, 경기 부진이 다시 세수에 부정적인 영향을 미치는 악순환이 이어질 수 있다”고 지적했다.

박종오 기자 pjo2@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)