경남 거제 대우조선해양 옥포조선소 안벽에서 대형 엘엔지선이 건조되고 있는 모습. 한국은 2005년 전세계에서 수주한 엘엔지선의 80%를 독식했다. 대우조선해양 제공

도약하라! 한국경제

세계 평정한 한국 조선업

세계 평정한 한국 조선업

세계 최대수준 연구인력 확보…끝없는 기술혁신이 힘

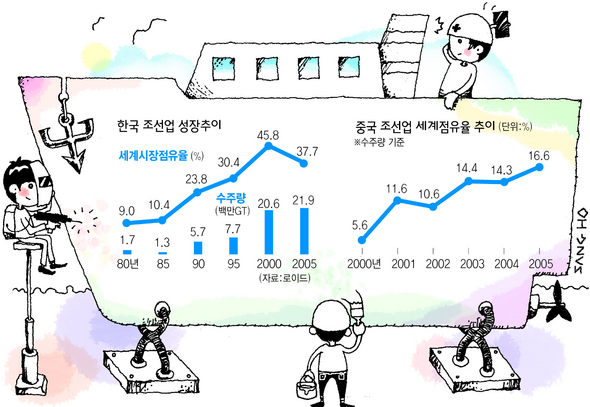

지난해 세계 수주량의 38%…‘일본+유럽’보다 많아 “나라가 잘되는 것이 우리가 잘되는 길이며, 우리가 잘되는 것이 나라가 잘되는 길이다.” 현대중공업 울산조선소 건물 벽에는 이런 글귀가 커다랗게 쓰여 있다. 이 글을 쓴 고 정주영 현대 명예회장이 1970년 첫 유조선을 수주하며 시작한 조선업의 ‘나라를 일구는’ 꿈은 오늘날 현실이 됐다. 2006년 현재 한국은 세계 최대의 조선국이다. 99년 처음 1위 자리를 차지한 한국의 조선업체들은 지난해 전세계 신규 수주 물량의 37.7%를 독식했는데, 이는 전통의 유럽과 일본의 물량을 합한 것보다 많다. 세계 10대 조선소 가운데 상위 6~7위를 차지하는 한국의 조선소들은 올해에도 세계 잔류물량의 54%를 차지하며 ‘조선사상 월간 최대액 수주’ ‘세계 최대 컨테이너선 수주’ 등 기록을 쏟아내고 있다. 그 비결은 무엇일까? 맨땅에 헤딩이 고부가가치 선박으로 한국 조선은 양뿐만 아니라 질적으로도 강자다. 일본 업체들은 자재 등을 나르는 벌크선 비중이 여전히 높지만, 한국은 대형 컨테이너선, 유조선, 엘엔지선 등 고부가가치 선박 분야에서 세계 물량의 50~70%를 독식하고 있다. 이런 성공 뒤에는 ‘호랑이 새끼처럼’ 힘들게 커온 과거가 있다. 유럽과 일본이 조선업에서 군림할 수 있는 데에는 전통과 내수 시장의 뒷받침이 있었지만, 뒤늦게 진출한 한국은 처음부터 세계 시장에 정면 도전했다. 현대중공업 손석기 상무는 “한국은 구조상 가혹한 세계 시장에서 남들이 도전하지 않은 분야에 손댈 수밖에 없다”며 “우리 회사는 86년부터 설계 자립률 100%를 이룩하며 세계 최대 수준인 1300명의 연구인력을 보유하고 있다”고 말했다. 반면 내수 비중이 60% 남짓 되는 일본은 연구개발에 소홀하며 판에 박힌 ‘기성품’ 선박을 찍어냈고, 이는 오늘날 일본 조선 몰락의 주요 원인으로 지적된다. 이어지는 혁신과 행운 한국은 창의력으로도 세계 조선사를 다시 쓰고 있다. 일본 조선업이 탁월한 용접기술로 유명하다면, 한국은 배를 짓는 도크의 효율성을 대폭 높인 다양한 기술로 유명하다. 삼성중공업과 대우조선해양이 서로 ‘원조’를 자처하는 블록의 대형화가 대표적이다. 10만t급 유조선 개당 200t짜리 블록 100여개를 도크 안에서 용접·조립하던 과거에서 2000t짜리 대형 블록 10여개를 조립하는 방식으로 바꿔 배가 도크에 머무르는 기간을 석 달에서 절반으로 확 줄인 것이다. 배를 도크 안에서 지은 뒤 물을 채워 바다로 내보낸다는 상식도 깼다. 현대중공업은 도크는 부족하지만 해양플랜트 부문의 크레인은 남아돈다는 점에 착안해 초대형 선박을 육상에서 건조한 뒤 크레인과 에어쿠션, 바지선을 이용해 사뿐히 물위에 내려놓는 데 성공했다. 한진중공업의 ‘댐공법’, 삼성중공업의 ‘플로팅 도크’도 세계가 감탄하는 기술이다. 혁신과 더불어 행운도 뒤따랐다. 93년 정부의 설비투자 고삐가 풀리며 한국 업체들이 도크를 더 파는 등 과감한 설비투자를 했는데, 이후 조선경기가 폭발한 것이다. 외환위기가 가져다준 막대한 환차익은 기대 못한 의외의 호재였다. 사람이 보배 80년대 조선 현장에서는 노사간에 격렬한 대립이 잇따랐다. 대우조선해양의 이병모 상무는 “솔직히 옛날에는 노동자들을 함부로 다뤘던 게 사실”이라며 “80년대 수개월을 거치면서 회사는 고객 존중 못지않게 종업원 존중이 중요하다는 것을 배웠다”고 말했다. 조선업 정규직은 평균 연봉 5천만원대에 우수한 복지혜택을 자랑한다. 그러나 최근 한국 조선을 위협하는 것은 젊고 우수한 인력의 확보다. 고령화와 지방 근무 기피로 ‘일할 사람은 많지만, 제대로 된 사람은 없는’ 어려움이 멀지 않았다는 것이다. 삼성중공업의 민경환 부장은 “당장 내년까지 국내에서 필요한 조선 인력 1만명을 추가로 확보할 길이 막막하다”고 지적했다. 일부 사업장에서 노동력의 50%에 육박하는 하청과 비정규직 문제 역시 한국 조선의 발전을 저해할 것이라고 보는 견해도 많다. 울산·거제도/서수민 기자 wikka@hani.co.kr

“한국 잡아라” 세계3위 중국 추격전

국내 유수 조선업체에서 선박 검사 업무를 하는 노동자 이아무개(53)씨는 주말마다 중국어 공부에 열심이다. 정년 퇴직 뒤 중국에서 ‘제2의 삶’을 꿈꾸고 있기 때문이다. 이씨는 “중국이 조선업을 집중 육성해 한국 기술자 수요가 대폭 늘어날 것”이라며 “몇 해 전부터 중국어를 공부하는 사람들이 부쩍 늘어났다”고 분위기를 전했다.

현재 한국과 일본에 이어 세계 3위권인 중국은 정부가 앞장서 ‘2010년 세계 조선업 1위’ 목표 아래 수조원을 투입해 체계적으로 조선 분야를 육성하고 있다.

중국의 야심은 상하이 북쪽 12㎞ 지점에 세계 최대 조선기지를 짓는다는 ‘창시안섬 프로젝트’ 하나만 봐도 짐작할 수 있다. 양쯔강 하류에 있는 이 섬에는 2015년까지 울산 현대조선소의 갑절인 연간 1200만GT 용량의 거대한 시설이 구축된다. 중국은 한국을 본받아 자국내의 크고 작은 조선소 600여곳을 통폐합하고 유관 산업을 집적하며 단지를 구축하는 데 심혈을 기울이고 있다.

그러나 이런 인프라의 구축과 이를 실제로 운영하는 것은 다른 문제다. 업계에서는 중국의 초대형 컨테이너선과 엘엔지선 등 고부가가치 선박 설계 역량이 한국에 견줘 10년 이상 뒤떨어진 것으로 보고 있다. 석홍준 현대중공업 선박사업본부 이사는 “울산 현장에서 좀더 상세한 설계도를 확보하려는 중국인 감독관과의 신경전이 종종 있다”고 분위기를 전했다.

노동자들의 숙련도 같은 ‘보이지 않는 기술’도 한국 업체들이 자신하는 부분이다. 이병모 대우조선해양 생산기획본부장은 “조선업은 팀워크와 노동 숙련도가 중요한 분야라 시스템을 제대로 돌리려면 상당한 시간이 걸릴 것”이라고 말했다. 같은 맥락에서 김징완 삼성중공업 사장도 최근 “한국 조선업계가 2020년까지는 세계 1위 자리를 지킬 것”이라고 말한 바 있다.

최근 한국 업체들이 가장 우려하는 부분은 일본 조선소들의 중국 합작이다. 가와사키 등 일본 업체들은 중국에 선진 기술과 운영 노하우를 전수하며 지분투자에 잇따라 나서고 있다. 이에 따라 내년 하반기부터는 벌크선 등 일반 선박 분야에서 국내 업체들과 중국 업체들과의 경쟁이 불가피한 상황이다.

서수민 기자

국내 유수 조선업체에서 선박 검사 업무를 하는 노동자 이아무개(53)씨는 주말마다 중국어 공부에 열심이다. 정년 퇴직 뒤 중국에서 ‘제2의 삶’을 꿈꾸고 있기 때문이다. 이씨는 “중국이 조선업을 집중 육성해 한국 기술자 수요가 대폭 늘어날 것”이라며 “몇 해 전부터 중국어를 공부하는 사람들이 부쩍 늘어났다”고 분위기를 전했다.

현재 한국과 일본에 이어 세계 3위권인 중국은 정부가 앞장서 ‘2010년 세계 조선업 1위’ 목표 아래 수조원을 투입해 체계적으로 조선 분야를 육성하고 있다.

중국의 야심은 상하이 북쪽 12㎞ 지점에 세계 최대 조선기지를 짓는다는 ‘창시안섬 프로젝트’ 하나만 봐도 짐작할 수 있다. 양쯔강 하류에 있는 이 섬에는 2015년까지 울산 현대조선소의 갑절인 연간 1200만GT 용량의 거대한 시설이 구축된다. 중국은 한국을 본받아 자국내의 크고 작은 조선소 600여곳을 통폐합하고 유관 산업을 집적하며 단지를 구축하는 데 심혈을 기울이고 있다.

그러나 이런 인프라의 구축과 이를 실제로 운영하는 것은 다른 문제다. 업계에서는 중국의 초대형 컨테이너선과 엘엔지선 등 고부가가치 선박 설계 역량이 한국에 견줘 10년 이상 뒤떨어진 것으로 보고 있다. 석홍준 현대중공업 선박사업본부 이사는 “울산 현장에서 좀더 상세한 설계도를 확보하려는 중국인 감독관과의 신경전이 종종 있다”고 분위기를 전했다.

노동자들의 숙련도 같은 ‘보이지 않는 기술’도 한국 업체들이 자신하는 부분이다. 이병모 대우조선해양 생산기획본부장은 “조선업은 팀워크와 노동 숙련도가 중요한 분야라 시스템을 제대로 돌리려면 상당한 시간이 걸릴 것”이라고 말했다. 같은 맥락에서 김징완 삼성중공업 사장도 최근 “한국 조선업계가 2020년까지는 세계 1위 자리를 지킬 것”이라고 말한 바 있다.

최근 한국 업체들이 가장 우려하는 부분은 일본 조선소들의 중국 합작이다. 가와사키 등 일본 업체들은 중국에 선진 기술과 운영 노하우를 전수하며 지분투자에 잇따라 나서고 있다. 이에 따라 내년 하반기부터는 벌크선 등 일반 선박 분야에서 국내 업체들과 중국 업체들과의 경쟁이 불가피한 상황이다.

서수민 기자

지난해 세계 수주량의 38%…‘일본+유럽’보다 많아 “나라가 잘되는 것이 우리가 잘되는 길이며, 우리가 잘되는 것이 나라가 잘되는 길이다.” 현대중공업 울산조선소 건물 벽에는 이런 글귀가 커다랗게 쓰여 있다. 이 글을 쓴 고 정주영 현대 명예회장이 1970년 첫 유조선을 수주하며 시작한 조선업의 ‘나라를 일구는’ 꿈은 오늘날 현실이 됐다. 2006년 현재 한국은 세계 최대의 조선국이다. 99년 처음 1위 자리를 차지한 한국의 조선업체들은 지난해 전세계 신규 수주 물량의 37.7%를 독식했는데, 이는 전통의 유럽과 일본의 물량을 합한 것보다 많다. 세계 10대 조선소 가운데 상위 6~7위를 차지하는 한국의 조선소들은 올해에도 세계 잔류물량의 54%를 차지하며 ‘조선사상 월간 최대액 수주’ ‘세계 최대 컨테이너선 수주’ 등 기록을 쏟아내고 있다. 그 비결은 무엇일까? 맨땅에 헤딩이 고부가가치 선박으로 한국 조선은 양뿐만 아니라 질적으로도 강자다. 일본 업체들은 자재 등을 나르는 벌크선 비중이 여전히 높지만, 한국은 대형 컨테이너선, 유조선, 엘엔지선 등 고부가가치 선박 분야에서 세계 물량의 50~70%를 독식하고 있다. 이런 성공 뒤에는 ‘호랑이 새끼처럼’ 힘들게 커온 과거가 있다. 유럽과 일본이 조선업에서 군림할 수 있는 데에는 전통과 내수 시장의 뒷받침이 있었지만, 뒤늦게 진출한 한국은 처음부터 세계 시장에 정면 도전했다. 현대중공업 손석기 상무는 “한국은 구조상 가혹한 세계 시장에서 남들이 도전하지 않은 분야에 손댈 수밖에 없다”며 “우리 회사는 86년부터 설계 자립률 100%를 이룩하며 세계 최대 수준인 1300명의 연구인력을 보유하고 있다”고 말했다. 반면 내수 비중이 60% 남짓 되는 일본은 연구개발에 소홀하며 판에 박힌 ‘기성품’ 선박을 찍어냈고, 이는 오늘날 일본 조선 몰락의 주요 원인으로 지적된다. 이어지는 혁신과 행운 한국은 창의력으로도 세계 조선사를 다시 쓰고 있다. 일본 조선업이 탁월한 용접기술로 유명하다면, 한국은 배를 짓는 도크의 효율성을 대폭 높인 다양한 기술로 유명하다. 삼성중공업과 대우조선해양이 서로 ‘원조’를 자처하는 블록의 대형화가 대표적이다. 10만t급 유조선 개당 200t짜리 블록 100여개를 도크 안에서 용접·조립하던 과거에서 2000t짜리 대형 블록 10여개를 조립하는 방식으로 바꿔 배가 도크에 머무르는 기간을 석 달에서 절반으로 확 줄인 것이다. 배를 도크 안에서 지은 뒤 물을 채워 바다로 내보낸다는 상식도 깼다. 현대중공업은 도크는 부족하지만 해양플랜트 부문의 크레인은 남아돈다는 점에 착안해 초대형 선박을 육상에서 건조한 뒤 크레인과 에어쿠션, 바지선을 이용해 사뿐히 물위에 내려놓는 데 성공했다. 한진중공업의 ‘댐공법’, 삼성중공업의 ‘플로팅 도크’도 세계가 감탄하는 기술이다. 혁신과 더불어 행운도 뒤따랐다. 93년 정부의 설비투자 고삐가 풀리며 한국 업체들이 도크를 더 파는 등 과감한 설비투자를 했는데, 이후 조선경기가 폭발한 것이다. 외환위기가 가져다준 막대한 환차익은 기대 못한 의외의 호재였다. 사람이 보배 80년대 조선 현장에서는 노사간에 격렬한 대립이 잇따랐다. 대우조선해양의 이병모 상무는 “솔직히 옛날에는 노동자들을 함부로 다뤘던 게 사실”이라며 “80년대 수개월을 거치면서 회사는 고객 존중 못지않게 종업원 존중이 중요하다는 것을 배웠다”고 말했다. 조선업 정규직은 평균 연봉 5천만원대에 우수한 복지혜택을 자랑한다. 그러나 최근 한국 조선을 위협하는 것은 젊고 우수한 인력의 확보다. 고령화와 지방 근무 기피로 ‘일할 사람은 많지만, 제대로 된 사람은 없는’ 어려움이 멀지 않았다는 것이다. 삼성중공업의 민경환 부장은 “당장 내년까지 국내에서 필요한 조선 인력 1만명을 추가로 확보할 길이 막막하다”고 지적했다. 일부 사업장에서 노동력의 50%에 육박하는 하청과 비정규직 문제 역시 한국 조선의 발전을 저해할 것이라고 보는 견해도 많다. 울산·거제도/서수민 기자 wikka@hani.co.kr

“한국 잡아라” 세계3위 중국 추격전

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)