윤증현 기획재정부 장관(가운데)이 30일 오전 서울 서초구 반포동 서울팔래스호텔에서 열린 ‘제14차 자유무역협정(FTA) 대책위원회’ 회의에 참석해 보고를 받고 있다. 연합뉴스

나랏빚 급증 배경·의미

돈 쓸곳은 늘고 세원 확보는 어렵고

공적자금 손실도 채무 전환 가능성 올 이자만 15조 이상…재정 적신호

적자성 채무 늘어 고스란히 국민부담 세계 금융계의 ‘큰손’인 조지 소로스는 지난 28일 영국 <더 타임스>와 한 인터뷰에서 “영국의 금융시스템이 계속 붕괴한다면, 국제통화기금(IMF)에 다시 손을 벌릴 수도 있다”고 말했다. 영국 재정적자가 급증하고 있음을 경고한 것이다. 국제통화기금(IMF)이 추산한 영국의 국내총생산(GDP) 대비 국가채무 비율은 지난해 말 현재 61%이다. 올해 재정적자 비율은 8.8%에 이른다. 지난 2001년 외채 위기를 겪은 아르헨티나의 국가채무 비율도 60% 가량이었다. 정부는 올해 우리나라의 국가채무가 크게 늘어난다고 해도, 국가채무 비율이 아직 38% 수준이라 걱정할 것 없다고 강조한다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균이 80%를 넘는 것에 견주면 상대적으로 낮은 것은 사실이다. 하지만 나라빚의 급격한 증가는 경제운용에 이미 적잖은 부담이 되고 있다. 정부가 ‘국채 발행 원활화 방안’을 발표했음에도 지난 19일 연4.15%이던 5년 만기 국고채 금리는 30일 연4.62%로 뛰었다. 회사채 금리도 함께 뛰고 있다. 금리 상승은 채권값의 하락을 뜻한다. 올해 나라빚에 대한 이자만도 15조~17조원에 이를 것으로 예상되고 있다. 더 큰 문제는 국가채무가 앞으로 눈덩이처럼 불어날 위험이 적지 않다는 점이다. 국제통화기금은 내년에도 세계경제가 본격 회복세로 돌아서기 어려울 것으로 내다본다. 그렇다면 우리나라도 세수 확보가 쉽지 않고, 경기 부양을 위한 재정지출 부담은 늘어날 가능성이 크다. 더욱이 정부의 ‘녹색 성장’ 정책 등은 내년 이후 본격적인 사회기반시설 투자(SOC) 예산이 들어가게 짜여 있다. 정부가 우회적으로 조성한 유사공적자금이나 민간부문 지원을 위해 동원하는 공공기금에서 손실이 커질 경우, 이 또한 국가채무로 바뀔 수밖에 없다. 국가채무 비율이 계속 높아지면 세계에서 가장 빠른 속도로 진척되고 있는 고령화 추세에도 제대로 대응하기가 어렵게 된다.

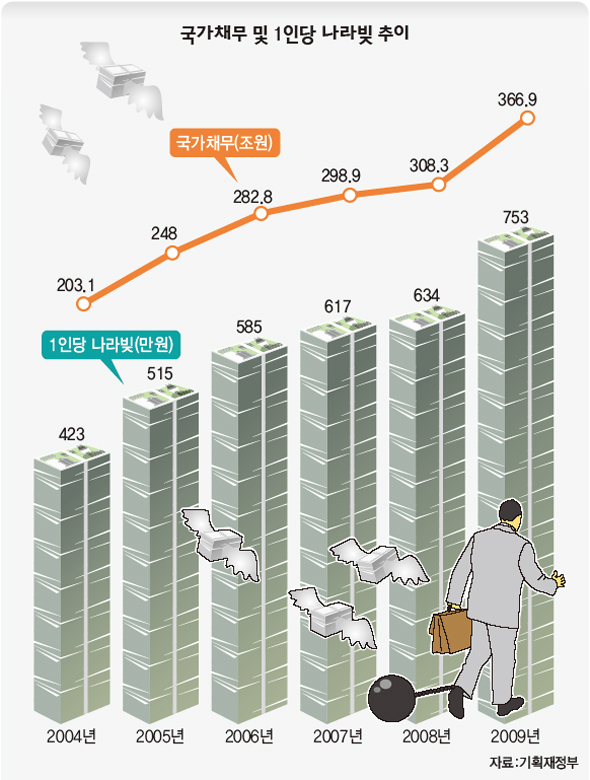

나라빚 증가는 외환위기 이후 본격화했다. 1999년 93조6천억원에서 올해 366조9천억원으로 늘었다. 그 사이 나라빚 증가에 가장 큰 기여를 한 것은 외환시장 안정을 위한 외국환평형기금채권 발행으로, 모두 94조원에 이른다. 외환위기 뒤 투입한 공적자금을 2003년부터 국채로 전환해 상환하는 과정에서도 49조2천억원이 늘었다. 이명박 정부 들어서는 대규모 감세와 경기침체에 따른 대규모 재정지출 증가가 나라빚을 늘리는 주요인이 되고 있다.

정부는 올해 감세규모만 13조5천억원에 이르는 대규모 감세 법안을 지난해 밀어붙였다. 세수는 줄여놓았는데 경기가 나빠지자 사회기반시설 투자를 중심으로 재정지출은 크게 늘리고 있다. 정부는 중기재정운용계획에서 적자국채를 연평균 7조원씩 2012년까지 28조4천억원어치만 발행하겠다고 밝혔으나, 올해에만 36조9천억원 발행한다. 올해 재정적자(관리대상 수지 기준)는 국내총생산의 5.4%에 이르게 된다. 박종규 금융연구원 선임연구위원은 “재정적자 비율이 5%를 넘으면 국제 투자자들은 그 나라의 재정상태를 주목한다”며 “이후 재정여건이 뚜렷하게 개선될 수 있다는 확신을 심어주지 못하면 국가신인도나 외환 수급에 부담으로 돌아온다”고 지적했다.

나라빚 증가는 외환위기 이후 본격화했다. 1999년 93조6천억원에서 올해 366조9천억원으로 늘었다. 그 사이 나라빚 증가에 가장 큰 기여를 한 것은 외환시장 안정을 위한 외국환평형기금채권 발행으로, 모두 94조원에 이른다. 외환위기 뒤 투입한 공적자금을 2003년부터 국채로 전환해 상환하는 과정에서도 49조2천억원이 늘었다. 이명박 정부 들어서는 대규모 감세와 경기침체에 따른 대규모 재정지출 증가가 나라빚을 늘리는 주요인이 되고 있다.

정부는 올해 감세규모만 13조5천억원에 이르는 대규모 감세 법안을 지난해 밀어붙였다. 세수는 줄여놓았는데 경기가 나빠지자 사회기반시설 투자를 중심으로 재정지출은 크게 늘리고 있다. 정부는 중기재정운용계획에서 적자국채를 연평균 7조원씩 2012년까지 28조4천억원어치만 발행하겠다고 밝혔으나, 올해에만 36조9천억원 발행한다. 올해 재정적자(관리대상 수지 기준)는 국내총생산의 5.4%에 이르게 된다. 박종규 금융연구원 선임연구위원은 “재정적자 비율이 5%를 넘으면 국제 투자자들은 그 나라의 재정상태를 주목한다”며 “이후 재정여건이 뚜렷하게 개선될 수 있다는 확신을 심어주지 못하면 국가신인도나 외환 수급에 부담으로 돌아온다”고 지적했다.

정남구 기자 jeje@hani.co.kr

공적자금 손실도 채무 전환 가능성 올 이자만 15조 이상…재정 적신호

적자성 채무 늘어 고스란히 국민부담 세계 금융계의 ‘큰손’인 조지 소로스는 지난 28일 영국 <더 타임스>와 한 인터뷰에서 “영국의 금융시스템이 계속 붕괴한다면, 국제통화기금(IMF)에 다시 손을 벌릴 수도 있다”고 말했다. 영국 재정적자가 급증하고 있음을 경고한 것이다. 국제통화기금(IMF)이 추산한 영국의 국내총생산(GDP) 대비 국가채무 비율은 지난해 말 현재 61%이다. 올해 재정적자 비율은 8.8%에 이른다. 지난 2001년 외채 위기를 겪은 아르헨티나의 국가채무 비율도 60% 가량이었다. 정부는 올해 우리나라의 국가채무가 크게 늘어난다고 해도, 국가채무 비율이 아직 38% 수준이라 걱정할 것 없다고 강조한다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균이 80%를 넘는 것에 견주면 상대적으로 낮은 것은 사실이다. 하지만 나라빚의 급격한 증가는 경제운용에 이미 적잖은 부담이 되고 있다. 정부가 ‘국채 발행 원활화 방안’을 발표했음에도 지난 19일 연4.15%이던 5년 만기 국고채 금리는 30일 연4.62%로 뛰었다. 회사채 금리도 함께 뛰고 있다. 금리 상승은 채권값의 하락을 뜻한다. 올해 나라빚에 대한 이자만도 15조~17조원에 이를 것으로 예상되고 있다. 더 큰 문제는 국가채무가 앞으로 눈덩이처럼 불어날 위험이 적지 않다는 점이다. 국제통화기금은 내년에도 세계경제가 본격 회복세로 돌아서기 어려울 것으로 내다본다. 그렇다면 우리나라도 세수 확보가 쉽지 않고, 경기 부양을 위한 재정지출 부담은 늘어날 가능성이 크다. 더욱이 정부의 ‘녹색 성장’ 정책 등은 내년 이후 본격적인 사회기반시설 투자(SOC) 예산이 들어가게 짜여 있다. 정부가 우회적으로 조성한 유사공적자금이나 민간부문 지원을 위해 동원하는 공공기금에서 손실이 커질 경우, 이 또한 국가채무로 바뀔 수밖에 없다. 국가채무 비율이 계속 높아지면 세계에서 가장 빠른 속도로 진척되고 있는 고령화 추세에도 제대로 대응하기가 어렵게 된다.

국가채무 및 1인당 나라빚 추이

정남구 기자 jeje@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)