자동차·휴대전화 등 대기업 수천만원 성과급

중소기업엔 ‘그림의 떡’…11%만 성과 나눠

월평균 상여금, 대기업이 중소기업의 4.4배

“낮은 납품단가 토대로 낸 이익 함께 나눠야”

중소기업엔 ‘그림의 떡’…11%만 성과 나눠

월평균 상여금, 대기업이 중소기업의 4.4배

“낮은 납품단가 토대로 낸 이익 함께 나눠야”

현대자동차 김아무개 과장은 올 연말이 흐뭇하다. 지난 추석 전과 10월에 이어, 연말에도 성과급(약 300만원)을 받기 때문이다. 그가 세 차례에 걸쳐 받는 성과급은 현금 1600만원 가량과 현대차 주식 35주(시가 약 750만원)이다. 현대차가 이렇게 후한 대우를 해주는 것은 올해 세계 시장에서 약진하며 사상 최대의 실적을 냈기 때문이다.

올 연말에도 대기업들은 자동차·휴대전화·중공업 등 호황 업종 중심으로 수백만원에서 수천만원대의 성과급 잔치를 벌이고 있다. 그러나 대부분의 중소기업 직원들은 이런 보너스 잔치는 ‘남의 일’일 뿐이다. 수도권 ㅁ기업의 한 직원은 “사장이 봉급 주기도 빠듯하다고 말해서 연말 성과급은 꿈도 꾸지 못하고 있다”고 말했다. 중소기업들은 명절 때 ‘떡값’을 주는 경우는 많지만, 연말 성과급을 주는 곳은 매우 드물다.

우리나라 대기업과 중소기업 간 임금 격차의 상당부분은 상여금·성과급 등을 포함한 특별급여에서 발생하고 있다. 고용노동부가 지난해 10명 이상을 고용한 전국 대·중소기업 3273을 대상으로 노동 비용을 조사한 결과를 보면, 정액 및 초과급여에선 대기업과 중소기업 간 차이가 크지 않다. 1000명 이상 대기업의 정액·초과급여는 지난해 월평균 298만1000원으로 10~299명 중소기업(218만400원)의 1.4배 수준이었다. 그러나 정기적으로 지급되는 상여금(고정상여금)과 경영성과에 따라 지급되는 변동상여금을 합한 특별급여는 대기업이 월평균 143만5700원으로 중소기업(32만9600원)의 4.4배에 이르렀다.

특별급여 격차의 상당부분은 고정상여금 외에 대부분의 중소기업에는 아예 없거나 있더라도 적게 지급되는 변동상여금이 대기업 직원에게는 상대적으로 후하게 지급되기 때문에 발생한다. 한국노동연구원 조사를 보면, 2008년 기준으로 변동상여금이 총급여에서 차지하는 비중은 1000명 이상 대기업은 6.9%에 이른 반면, 100~300명 기업은 2.7%에 그친다. 100명 이하 기업을 대상으로 한 최근 조사는 없다.

변동상여금은 경영성과가 애초 목표치를 웃돌 경우 일정부분을 집단적으로 노동자들에게 현금·주식 등의 형태로 1년에 한두 차례 사후적으로 배분하는 성과급을 말한다. 삼성그룹의 생산성격려금(PI)과 초과이익분배금(PS) 제도가 대표적이다. 생산성격려금은 사업 실적에 따라 세 등급으로 나눠 지급되는 것으로 반기별로 기본급의 최대 100%까지 받을 수 있다. 초과이익분배금은 연초 세운 목표 대비 초과 달성분을 공유하는 것으로 연봉의 최대 50%까지 일시불로 받는다. 지난해 성과가 좋은 삼성전자 차·부장의 경우 초과이익분배금으로만 수천만원을 지급받은 것으로 알려져 있다. 삼성은 올해 하반기에도 약 5000억원의 생산성격려금을 지급했다.

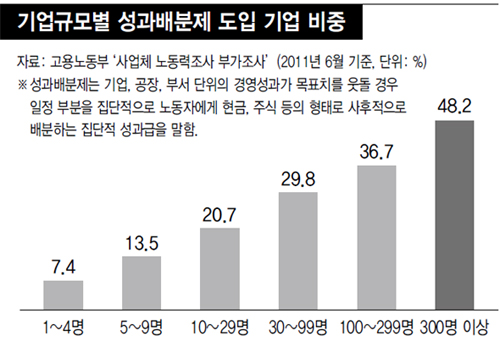

노동부가 올해 조사한 자료를 보면, 올해 6월 현재 이런 성과배분제를 도입한 곳은 300명 미만 중소기업에서는 10.9%에 불과한 반면, 300명 이상 고용한 기업은 48.2%에 이른다. 이 조사 결과에는 나오지 않았지만 1000명 이상 대기업군의 도입 비율은 이보다 훨씬 높은 것으로 추정된다.

대기업 연말 보너스는 대기업 직원들에겐 놓칠 수 없는 소중한 자산이다. 그러나 중소기업 직원들 입장에선 위화감을 키울 뿐만 아니라, 우수한 청년층이 중소기업을 기피하는 이유로도 작용한다. 더 큰 문제는 대기업들의 이익이 낮은 납품 단가를 바탕으로 이뤄낸 경우가 많다는 것이다. 이에 따라 대기업의 경영성과를 납품하는 중소기업과 공유할 필요가 있다는 지적이 나오고 있다.

김기문 중소기업중앙회 회장은 “중소기업의 낮은 처우는 대기업들이 납품업체에 대해 제값을 쳐주지 않기 때문에 발생하는 측면이 많다”며 “대기업들은 보너스 잔치만 벌일 게 아니라 무엇보다도 납품업체에 대해 적정가격을 보장해줘야 하고, 성과를 공유할 수 있는 장치를 확대해야 한다”고 말했다.

변동상여금은 경영성과가 애초 목표치를 웃돌 경우 일정부분을 집단적으로 노동자들에게 현금·주식 등의 형태로 1년에 한두 차례 사후적으로 배분하는 성과급을 말한다. 삼성그룹의 생산성격려금(PI)과 초과이익분배금(PS) 제도가 대표적이다. 생산성격려금은 사업 실적에 따라 세 등급으로 나눠 지급되는 것으로 반기별로 기본급의 최대 100%까지 받을 수 있다. 초과이익분배금은 연초 세운 목표 대비 초과 달성분을 공유하는 것으로 연봉의 최대 50%까지 일시불로 받는다. 지난해 성과가 좋은 삼성전자 차·부장의 경우 초과이익분배금으로만 수천만원을 지급받은 것으로 알려져 있다. 삼성은 올해 하반기에도 약 5000억원의 생산성격려금을 지급했다.

노동부가 올해 조사한 자료를 보면, 올해 6월 현재 이런 성과배분제를 도입한 곳은 300명 미만 중소기업에서는 10.9%에 불과한 반면, 300명 이상 고용한 기업은 48.2%에 이른다. 이 조사 결과에는 나오지 않았지만 1000명 이상 대기업군의 도입 비율은 이보다 훨씬 높은 것으로 추정된다.

대기업 연말 보너스는 대기업 직원들에겐 놓칠 수 없는 소중한 자산이다. 그러나 중소기업 직원들 입장에선 위화감을 키울 뿐만 아니라, 우수한 청년층이 중소기업을 기피하는 이유로도 작용한다. 더 큰 문제는 대기업들의 이익이 낮은 납품 단가를 바탕으로 이뤄낸 경우가 많다는 것이다. 이에 따라 대기업의 경영성과를 납품하는 중소기업과 공유할 필요가 있다는 지적이 나오고 있다.

김기문 중소기업중앙회 회장은 “중소기업의 낮은 처우는 대기업들이 납품업체에 대해 제값을 쳐주지 않기 때문에 발생하는 측면이 많다”며 “대기업들은 보너스 잔치만 벌일 게 아니라 무엇보다도 납품업체에 대해 적정가격을 보장해줘야 하고, 성과를 공유할 수 있는 장치를 확대해야 한다”고 말했다.

박현 김경락 기자 hyun21@hani.co.kr

박현 김경락 기자 hyun21@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)