마지막 금통위도 동결 결정

경기회복 불씨 꺼뜨릴라

가계부채 뇌관 건드릴라

올리지도 내리지도 못하는 딜레마

“불확실성 이유로 정책결정 주저”

차기 총재 이주열 후보자도 비판

19일 인사청문회에 관심 집중

“상반기 금리조정 어려울 것” 전망

경기회복 불씨 꺼뜨릴라

가계부채 뇌관 건드릴라

올리지도 내리지도 못하는 딜레마

“불확실성 이유로 정책결정 주저”

차기 총재 이주열 후보자도 비판

19일 인사청문회에 관심 집중

“상반기 금리조정 어려울 것” 전망

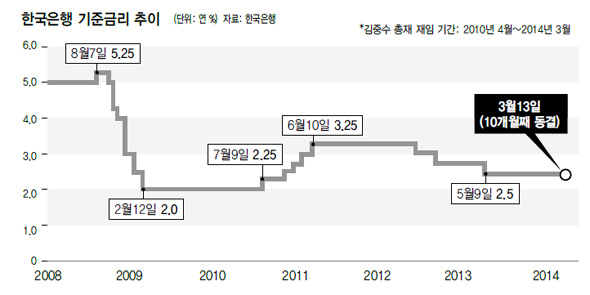

한국은행 금융통화위원회가 13일 연 2.50%인 기준금리를 또 동결했다. 기준금리는 지난해 5월 이후 열달째 현 수준에서 묶여 있다. 금리를 조정할 뚜렷한 요인이 없다는 게 한은 판단이다.

김중수 한은 총재는 이날 임기 중 마지막 정례 금통위를 주재한 뒤 기자회견에서 “금통위원 만장일치로 다음 통화정책방향 결정 때까지 기준금리를 현 수준에서 유지해 통화정책을 운용하기로 했다”고 말했다. 김 총재 재임 기간에 기준금리는 40차례 동결되고 5차례 인상, 3차례는 인하됐다. 이로써 그는 역대 한은 총재 중 박승 전 총재와 함께 동결 결정을 가장 많이 내린 총재로 남게 됐다. 김 총재는 4년 임기를 마치고 이달 말 퇴임한다.

김 총재는 “내수 관련 지표의 개선과 부진이 병존하는 가운데 수출이 증가세를 이어가면서 국내 경기가 추세치를 따라 회복세를 지속했다”며 “세계경제는 미 연준의 양적완화 축소에 따른 글로벌 금융시장 여건 변화와 일부 신흥국의 성장세 약화 등에 영향받을 가능성이 상존하고 있다”고 진단했다. 국내외 경기가 완만한 회복세를 지속할 것으로 보지만, 대외 위험요인이 여전해 금리를 올리거나 내리기에는 좀더 지켜볼 필요가 있다고 판단한 것으로 풀이된다. 속내는 좀더 복잡해 보인다. 최근 경제지표는 국내 경제의 회복세를 알려주고 있지만, 불확실한 대외여건과 함께 과다한 가계부채 문제가 우리 경제의 최대 난제로 떠올랐다. 대내외 긍정적 요인과 위험요인이 상존하는 상황에서 지금 금리를 올리자니 경기 회복의 불씨를 꺼뜨리는 것 같고, 내리자니 한국 경제의 뇌관인 가계부채 문제를 건드리게 되는 것이다.

이명박 정부의 초대 경제수석을 지낸 김 총재는 재임 기간 내내 ‘정책 실기론’에 시달렸다. 임기 초반에는 청와대 눈치로 금리인상을 미뤄 가계부채를 키우고, 후반에는 금리를 내렸음에도 인하 시기 논란으로 경기 부양의 약발이 떨어졌다는 비판을 받았다. 물론 ‘동결’도 통화정책의 중요한 결정 가운데 하나라는 점에서 그 자체를 문제 삼을 수는 없다. 하지만 경제금융 전문가들은 한은 스스로 통화정책의 적기를 놓치는 바람에 금리를 조정할 수 있는 여지를 좁혀버린 게 가장 큰 실수라고 지적한다. 김현욱 에스케이(SK)경제연구소 경제연구실장은 “(김 총재 재임 기간) 한은이 금리를 올려야 할 때 못 올리고 내려야 할 때 못 내린 경직성이 아쉽다”고 말했다. 정책 실기로 핵심 통화정책 수단인 기준금리를 장기간 올리지도 내리지도 못하는 딜레마에 빠진 것 아니냐는 지적이 나온다. 김 총재의 정책 실기에 대한 비판은 의사봉을 넘겨받을 이주열 전 부총재에 의해서도 제기된다. 차기 총재 후보자로 지명된 이 전 부총재는 최근 일간지 기고문에서 “한국은행 통화정책이 경제 상황을 따라가지 못하고 있다는 비판의 목소리가 높다. 정책 실기 비판은 불확실성을 이유로 정책 결정을 주저하는 데 따른 영향도 크리라 본다”고 밝혔다.

이제 시선은 오는 19일로 예정된 이주열 후보자의 국회 인사청문회에 쏠리고 있다. 이 후보자의 경기 판단과 정책 인식을 통해 앞으로 통화정책 방향성을 가늠할 수 있기 때문이다. 그러나 한은이 ‘이주열 체제’를 맞더라도 올해 상반기 중 금리 조정에 나설 것으로 보는 전문가는 많지 않다. 세계 경제와 금융시장의 불확실성이 여전한데다 1000조원의 가계부채를 짊어진 국내 거시경제 상황을 고려할 때 기준금리 조정의 필요성이 크지 않다는 것이다. 이준협 현대경제연구원 연구위원은 “올해와 내년은 미국 테이퍼링(양적완화 축소)에 따른 국제 금융시장이 불안정한 시기로, 특히 신흥국 시장의 영향이 크다. 통화정책 방향을 정하는 데 제약을 많이 받을 수밖에 없을 것”이라고 내다봤다.

홍대선 기자 hongds@hani.co.kr

이명박 정부의 초대 경제수석을 지낸 김 총재는 재임 기간 내내 ‘정책 실기론’에 시달렸다. 임기 초반에는 청와대 눈치로 금리인상을 미뤄 가계부채를 키우고, 후반에는 금리를 내렸음에도 인하 시기 논란으로 경기 부양의 약발이 떨어졌다는 비판을 받았다. 물론 ‘동결’도 통화정책의 중요한 결정 가운데 하나라는 점에서 그 자체를 문제 삼을 수는 없다. 하지만 경제금융 전문가들은 한은 스스로 통화정책의 적기를 놓치는 바람에 금리를 조정할 수 있는 여지를 좁혀버린 게 가장 큰 실수라고 지적한다. 김현욱 에스케이(SK)경제연구소 경제연구실장은 “(김 총재 재임 기간) 한은이 금리를 올려야 할 때 못 올리고 내려야 할 때 못 내린 경직성이 아쉽다”고 말했다. 정책 실기로 핵심 통화정책 수단인 기준금리를 장기간 올리지도 내리지도 못하는 딜레마에 빠진 것 아니냐는 지적이 나온다. 김 총재의 정책 실기에 대한 비판은 의사봉을 넘겨받을 이주열 전 부총재에 의해서도 제기된다. 차기 총재 후보자로 지명된 이 전 부총재는 최근 일간지 기고문에서 “한국은행 통화정책이 경제 상황을 따라가지 못하고 있다는 비판의 목소리가 높다. 정책 실기 비판은 불확실성을 이유로 정책 결정을 주저하는 데 따른 영향도 크리라 본다”고 밝혔다.

이제 시선은 오는 19일로 예정된 이주열 후보자의 국회 인사청문회에 쏠리고 있다. 이 후보자의 경기 판단과 정책 인식을 통해 앞으로 통화정책 방향성을 가늠할 수 있기 때문이다. 그러나 한은이 ‘이주열 체제’를 맞더라도 올해 상반기 중 금리 조정에 나설 것으로 보는 전문가는 많지 않다. 세계 경제와 금융시장의 불확실성이 여전한데다 1000조원의 가계부채를 짊어진 국내 거시경제 상황을 고려할 때 기준금리 조정의 필요성이 크지 않다는 것이다. 이준협 현대경제연구원 연구위원은 “올해와 내년은 미국 테이퍼링(양적완화 축소)에 따른 국제 금융시장이 불안정한 시기로, 특히 신흥국 시장의 영향이 크다. 통화정책 방향을 정하는 데 제약을 많이 받을 수밖에 없을 것”이라고 내다봤다.

홍대선 기자 hongds@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)