현대건설 등 법시행 앞서 도입

정년연장 하는 대신 임금 삭감

임금피크제 사업장 17% 뿐인데다

노조 동의 없인 도입 불가능

협의과정서 노사 진통 겪을수도

정년연장 하는 대신 임금 삭감

임금피크제 사업장 17% 뿐인데다

노조 동의 없인 도입 불가능

협의과정서 노사 진통 겪을수도

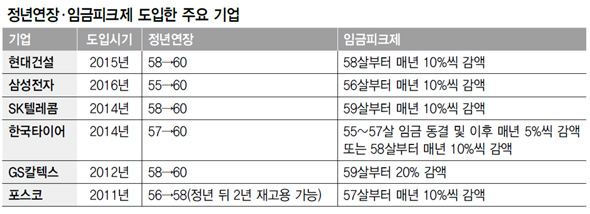

현대건설 노사가 최근 정년연장과 임금피크제 도입에 합의했다. 내년부터 직원들의 정년을 만 58살에서 60살로 연장하고 임금은 58살부터 전년 연봉의 10%씩 줄여가기로 했다. 에스케이(SK)텔레콤도 지난 5월 정년연장·임금피크제에 대한 노사 합의를 이뤘다. 59살부터 임금을 감액하며 올해부터 적용하는 것 외엔 현대건설과 똑같다.

현대건설과 에스케이텔레콤은 모두 “지난해 ‘고용상 연령 차별금지 및 고령자 고용 촉진에 관한 법 개정안’이 국회를 통과해 2016년부터 300인 이상 사업장과 공공기관 정년이 60살로 늘어났기 때문에 이보다 앞서 정년연장과 임금피크제를 시행하기로 했다”고 설명했다.

22일 <한겨레> 취재 결과, 현대건설과 에스케이텔레콤 외에 다른 기업들도 2016년 정년 60살 의무화를 앞두고 정년연장과 임금피크제 도입에 나서고 있다. 삼성전자는 2016년부터 정년연장과 임금피크제를 도입할 계획이라고 지난 2월 발표했다. 정년은 60살로 맞추되 임금은 55살 이후 매년 10%씩 감액하기로 했다. 한국타이어는 지난해 노사 합의를 거쳐 올해부터 정년연장과 임금피크제를 적용하고 있다.

지에스(GS)칼텍스나 대우조선해양처럼 법 개정에 앞서 정년연장과 임금피크제를 도입한 곳들도 있다. 지에스칼텍스는 2011년 노사합의를 통해 2012년부터 정년을 58살에서 60살로 연장하고 임금은 직전 기본급의 80%를 적용하고 있다. 대우조선해양도 사무기술직에 대해 2004년부터 정년을 59살로 1년 연장하며 임금피크제를 실시한 데 이어 생산직은 2008년과 2012년 각각 정년을 58살에서 59살로, 59살에서 60살로 연장하며 임금피크제를 적용했다. 포스코도 2011년부터 정년연장과 임금피크제를 시행하고 있고, 현대중공업은 2012년 정년을 연장하면서 임금피크제와는 다소 다른 ‘개인별 선택 정년제’를 실시하고 있다. 59살부터 본인의 선택에 따라 정년을 연장하면서 개인별 직무환경 등급에 따라 임금을 삭감하는 것이다.

기업들은 정년연장과 함께 임금피크제를 한묶음으로 도입하려는 이유에 대해 ‘인건비 부담 완화’를 위한 것이라고 설명한다. 대한상공회의소가 지난 3월 대기업 94개사와 중소기업 209개사 등 303곳을 대상으로 ‘정년 60살 의무화에 따른 기업 애로 및 정책과제’를 조사한 결과를 보면, 정년연장에 따른 임금피크제 도입에 대해 41개사(13.5%)는 ‘매우 필요’하다고 답했고 179개사(59.1%)는 ‘다소 필요’하다고 응답했다. 임금피크제 도입 이유는 정년연장에 따른 인건비 부담 증가 때문으로 보인다. 31개사(10.2%)는 ‘부담이 매우 크게 증가’할 것으로, 173개사(57.1%)는 ‘다소 증가’할 것으로 내다봤다.

그러나 일부 기업들에선 임금피크제 도입에 대한 노조의 동의를 얻기가 쉽지 않아 보인다. 60살 정년 연장은 강제사항이지만 임금피크제는 노사합의가 거쳐야 도입할 수 있기 때문이다. 게다가 고용노동부 집계를 보면, 100인 이상 사업장의 34.6%가 이미 정년이 60살 이상인 반면, 임금피크제를 도입한 곳은 17.0%다. 17%가량의 기업은 임금피크제 없이 정년이 60살 이상인 것이다.

현재 임단협을 진행 중인 현대·기아자동차의 경우가 그렇다. 현재 현대·기아차는 정년은 58살이며 59살이 되면 호봉 승급 없이 정규직으로 유지되고 60살엔 노동자가 원하는 경우 촉탁직으로 근무하고 있다고 설명했다. 아울러 2016년엔 60살 정년이 적용된다. 전국금속노동조합 현대차 지부와 기아차 지부는 이번 임단협에서 각각 정년을 ‘국민연금 수령 개시보다 낮게 책정하지 않음(연령 차별 행위 금지)’과 ‘국민연금 수령 개시 해 말까지’로 요구하고 있다. 현대·기아차 회사 쪽은 ‘생산성 향상 담보 없이 정년 연장 요구 논의는 불가하다’는 입장이다. 현대차 관계자는 “임금피크제는 논의조차 되지 않고 있다”고 전했다.

케이티(KT)도 지난 4월 대규모 명예퇴직 시행을 발표하면서 “임금피크제를 2015년부터 도입할 예정”이라고 밝혔다. 하지만 올 11월 노조 집행부 선거에서 지금처럼 회사 쪽에 우호적인 노조가 들어설지는 불투명한 상황이다. 노사 합의 없이 임금피크제는 도입할 수 없다.

김진철 김재섭 김정필 기자 nowhere@hani.co.kr

22일 <한겨레> 취재 결과, 현대건설과 에스케이텔레콤 외에 다른 기업들도 2016년 정년 60살 의무화를 앞두고 정년연장과 임금피크제 도입에 나서고 있다. 삼성전자는 2016년부터 정년연장과 임금피크제를 도입할 계획이라고 지난 2월 발표했다. 정년은 60살로 맞추되 임금은 55살 이후 매년 10%씩 감액하기로 했다. 한국타이어는 지난해 노사 합의를 거쳐 올해부터 정년연장과 임금피크제를 적용하고 있다.

지에스(GS)칼텍스나 대우조선해양처럼 법 개정에 앞서 정년연장과 임금피크제를 도입한 곳들도 있다. 지에스칼텍스는 2011년 노사합의를 통해 2012년부터 정년을 58살에서 60살로 연장하고 임금은 직전 기본급의 80%를 적용하고 있다. 대우조선해양도 사무기술직에 대해 2004년부터 정년을 59살로 1년 연장하며 임금피크제를 실시한 데 이어 생산직은 2008년과 2012년 각각 정년을 58살에서 59살로, 59살에서 60살로 연장하며 임금피크제를 적용했다. 포스코도 2011년부터 정년연장과 임금피크제를 시행하고 있고, 현대중공업은 2012년 정년을 연장하면서 임금피크제와는 다소 다른 ‘개인별 선택 정년제’를 실시하고 있다. 59살부터 본인의 선택에 따라 정년을 연장하면서 개인별 직무환경 등급에 따라 임금을 삭감하는 것이다.

기업들은 정년연장과 함께 임금피크제를 한묶음으로 도입하려는 이유에 대해 ‘인건비 부담 완화’를 위한 것이라고 설명한다. 대한상공회의소가 지난 3월 대기업 94개사와 중소기업 209개사 등 303곳을 대상으로 ‘정년 60살 의무화에 따른 기업 애로 및 정책과제’를 조사한 결과를 보면, 정년연장에 따른 임금피크제 도입에 대해 41개사(13.5%)는 ‘매우 필요’하다고 답했고 179개사(59.1%)는 ‘다소 필요’하다고 응답했다. 임금피크제 도입 이유는 정년연장에 따른 인건비 부담 증가 때문으로 보인다. 31개사(10.2%)는 ‘부담이 매우 크게 증가’할 것으로, 173개사(57.1%)는 ‘다소 증가’할 것으로 내다봤다.

그러나 일부 기업들에선 임금피크제 도입에 대한 노조의 동의를 얻기가 쉽지 않아 보인다. 60살 정년 연장은 강제사항이지만 임금피크제는 노사합의가 거쳐야 도입할 수 있기 때문이다. 게다가 고용노동부 집계를 보면, 100인 이상 사업장의 34.6%가 이미 정년이 60살 이상인 반면, 임금피크제를 도입한 곳은 17.0%다. 17%가량의 기업은 임금피크제 없이 정년이 60살 이상인 것이다.

현재 임단협을 진행 중인 현대·기아자동차의 경우가 그렇다. 현재 현대·기아차는 정년은 58살이며 59살이 되면 호봉 승급 없이 정규직으로 유지되고 60살엔 노동자가 원하는 경우 촉탁직으로 근무하고 있다고 설명했다. 아울러 2016년엔 60살 정년이 적용된다. 전국금속노동조합 현대차 지부와 기아차 지부는 이번 임단협에서 각각 정년을 ‘국민연금 수령 개시보다 낮게 책정하지 않음(연령 차별 행위 금지)’과 ‘국민연금 수령 개시 해 말까지’로 요구하고 있다. 현대·기아차 회사 쪽은 ‘생산성 향상 담보 없이 정년 연장 요구 논의는 불가하다’는 입장이다. 현대차 관계자는 “임금피크제는 논의조차 되지 않고 있다”고 전했다.

케이티(KT)도 지난 4월 대규모 명예퇴직 시행을 발표하면서 “임금피크제를 2015년부터 도입할 예정”이라고 밝혔다. 하지만 올 11월 노조 집행부 선거에서 지금처럼 회사 쪽에 우호적인 노조가 들어설지는 불투명한 상황이다. 노사 합의 없이 임금피크제는 도입할 수 없다.

김진철 김재섭 김정필 기자 nowhere@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)