국제 유가 하락의 영향으로 국내 휘발유 가격이 계속 떨어지고 있다.

두바이유 국제가격은 반토막인데

국내 주유소 판매가는 14%만 하락

산업부, 업계에 유가하락 반영 촉구

정유사들 “세전 가격 42% 떨어졌다”

세금 인하없인 추가조정 난색 밝히자

정부 “세금은 초점 아니다” 선 그어

국내 주유소 판매가는 14%만 하락

산업부, 업계에 유가하락 반영 촉구

정유사들 “세전 가격 42% 떨어졌다”

세금 인하없인 추가조정 난색 밝히자

정부 “세금은 초점 아니다” 선 그어

정부의 ‘저유가 호재론’에 발맞춰 산업통상자원부가 석유협회와 주유소협회 등 업계 단체와 새해 간담회를 앞당겨 열어 ‘저유가 체감 독려’에 나섰다. 그러나 소비자가 유가하락을 체감하지 못하는 것이 유류세 탓이라는 반론에 직면하자, ‘유류세는 건들지 않는다’고 선을 그었다. 유류세라는 핵심은 제쳐두고, 저유가 체감이란 정책목표만 내세우다 공허한 울림만 남긴 꼴이다.

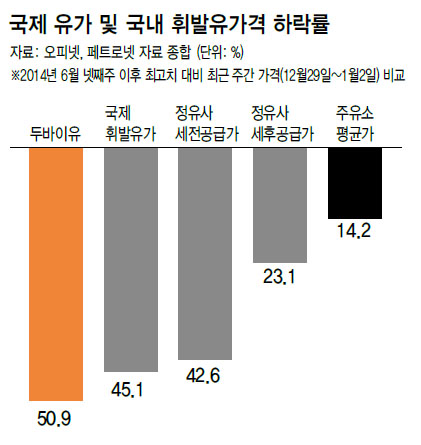

11일 한국석유공사 유가 정보사이트인 ‘오피넷’과 ‘페트로넷’ 등의 자료를 종합하면, 우리나라가 주로 들여오는 두바이유의 주간가격은 지난해 6월 넷째 주 배럴당 110.12달러로 최근 1년 사이 가장 높았다. 주간 가격은 12월 마지막주(12월29일~1월2일), 1월 첫째 주(1월5일~9일)에 각각 54.09달러, 48.11달러로 최고치 대비 하락률은 50%가 넘는다. 하지만 12월 마지막주 국내 주유소 휘발유값은 1594.92원으로 지난해 6월 넷째 주 이후 최고치에 견줘 14.2%밖에 빠지지 않았다.

국제유가 하락분의 나머지는 어디로 갔을까? 국내 휘발유 소비자가격은 크게 ‘정유사 세전 공급가+정부 세금+주유소 마진’으로 구성된다. 정유사는 원유를 들여와 휘발유를 만든 뒤 비용과 영업이익 등을 더해 세전 공급가를 결정하고 정부는 800~900원대 세금을 부과한다. 그리고 주유소가 비용과 영업이익 등을 고려해 최종 소비자가격을 결정하게 된다.

국내 정유사는 대개 전주의 국제 휘발유가를 기준으로 국내 공급가를 정하는데, 12월 마지막주의 국제 휘발유가는 2014년 하반기 고점 대비 45.1% 떨어졌고 정유사 세전 공급가는 42.6% 떨어졌다. 사실상 큰 격차없이 반영되고 있는 셈이다.

하지만 정유사의 세후 공급가로 넘어오면 하락률이 23.1%로 크게 줄어든다. 저유가 체감도가 크게 떨어지는 이유는 휘발유 관련 세금이 800~900원대로 사실상 고정돼 있는 탓이다. 지난 9일 산업부 채희봉 에너지산업정책관은 업계와 새해 간담회를 열어 저유가 체감도 높이기를 주문했다. 이 자리에서 한국주유소협회 김문식 회장은 “주유소의 90% 이상은 이미 국제유가 하락분을 반영하고 있다. 정부가 유류세를 인하하지 않으면 휘발유 가격이 1300원대 이하로 떨어지기 힘들다”며 날을 세운 바 있다.

그렇다면 주유소들은 유가하락분을 충분히 반영한 것일까? 12월 마지막주 정유사의 세후 공급가 하락률은 세금 영향으로 23.1%였는데, 주유소 휘발유 소비자가격 하락폭은 그 절반가량인 14.2%에 그쳤다. 대개 국제 휘발유가격 인하가 주유소 판매가로 반영되기까지 2~3주 걸린다. 유통 과정에 걸리는 시간도 있고, 주유소가 이전에 비싸게 사들인 재고가격의 손실 등을 고려해 가격을 늦게 반영하는 사유가 있기 때문이다. 실제 2~3주를 거슬러 올라가 12월 둘째·셋째 주를 보면 정유사 세후 공급가 하락률은 16~19%대로, 12월 마지막주 주유소 휘발유값 하락폭과의 격차가 크게 벌어지지 않는다.

산업부 관계자는 “주유소가 유가 하락기에 재고 손실을 의식해 국제유가 하락을 늦게 반영하려는 경향이 있는 것은 사실”이라면서도 “칼국수 집에 밀가루값 내린 만큼 칼국수값 내리라고 할 수 없는 게 임대료나 인건비 비중이 있기 때문인데, 주유소도 마찬가지”라고 말했다.

산업부와의 간담회에 참석한 석유협회 쪽은 “회원사인 국내 정유사들은 국제 유가를 적극 반영했으며, 창사 이래 드물었던 연간 적자 가능성까지 제기될 만큼 어려운 상황”이라고 말했다. 주유소 업계 역시 ‘유류세 책임론’을 거론하고 나섰다. 그러나 ‘저유가 체감 독려’ 에 나선 채희봉 정책관은 “유류세 문제는 석유제품 가격 인하의 초점이 아니다”고 선을 그었다.

정세라 기자 seraj@hani.co.kr

국제유가 하락분의 나머지는 어디로 갔을까? 국내 휘발유 소비자가격은 크게 ‘정유사 세전 공급가+정부 세금+주유소 마진’으로 구성된다. 정유사는 원유를 들여와 휘발유를 만든 뒤 비용과 영업이익 등을 더해 세전 공급가를 결정하고 정부는 800~900원대 세금을 부과한다. 그리고 주유소가 비용과 영업이익 등을 고려해 최종 소비자가격을 결정하게 된다.

국내 정유사는 대개 전주의 국제 휘발유가를 기준으로 국내 공급가를 정하는데, 12월 마지막주의 국제 휘발유가는 2014년 하반기 고점 대비 45.1% 떨어졌고 정유사 세전 공급가는 42.6% 떨어졌다. 사실상 큰 격차없이 반영되고 있는 셈이다.

하지만 정유사의 세후 공급가로 넘어오면 하락률이 23.1%로 크게 줄어든다. 저유가 체감도가 크게 떨어지는 이유는 휘발유 관련 세금이 800~900원대로 사실상 고정돼 있는 탓이다. 지난 9일 산업부 채희봉 에너지산업정책관은 업계와 새해 간담회를 열어 저유가 체감도 높이기를 주문했다. 이 자리에서 한국주유소협회 김문식 회장은 “주유소의 90% 이상은 이미 국제유가 하락분을 반영하고 있다. 정부가 유류세를 인하하지 않으면 휘발유 가격이 1300원대 이하로 떨어지기 힘들다”며 날을 세운 바 있다.

그렇다면 주유소들은 유가하락분을 충분히 반영한 것일까? 12월 마지막주 정유사의 세후 공급가 하락률은 세금 영향으로 23.1%였는데, 주유소 휘발유 소비자가격 하락폭은 그 절반가량인 14.2%에 그쳤다. 대개 국제 휘발유가격 인하가 주유소 판매가로 반영되기까지 2~3주 걸린다. 유통 과정에 걸리는 시간도 있고, 주유소가 이전에 비싸게 사들인 재고가격의 손실 등을 고려해 가격을 늦게 반영하는 사유가 있기 때문이다. 실제 2~3주를 거슬러 올라가 12월 둘째·셋째 주를 보면 정유사 세후 공급가 하락률은 16~19%대로, 12월 마지막주 주유소 휘발유값 하락폭과의 격차가 크게 벌어지지 않는다.

산업부 관계자는 “주유소가 유가 하락기에 재고 손실을 의식해 국제유가 하락을 늦게 반영하려는 경향이 있는 것은 사실”이라면서도 “칼국수 집에 밀가루값 내린 만큼 칼국수값 내리라고 할 수 없는 게 임대료나 인건비 비중이 있기 때문인데, 주유소도 마찬가지”라고 말했다.

산업부와의 간담회에 참석한 석유협회 쪽은 “회원사인 국내 정유사들은 국제 유가를 적극 반영했으며, 창사 이래 드물었던 연간 적자 가능성까지 제기될 만큼 어려운 상황”이라고 말했다. 주유소 업계 역시 ‘유류세 책임론’을 거론하고 나섰다. 그러나 ‘저유가 체감 독려’ 에 나선 채희봉 정책관은 “유류세 문제는 석유제품 가격 인하의 초점이 아니다”고 선을 그었다.

정세라 기자 seraj@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)