인수합병 7조 투자 손실 막대

덩치 커졌지만 수익성 나빠져

신용등급 우량에서 4등급 급락

직원들은 “잃어버린 5년” 탄식

덩치 커졌지만 수익성 나빠져

신용등급 우량에서 4등급 급락

직원들은 “잃어버린 5년” 탄식

각종 부정비리 의혹으로 검찰 소환조사를 받은 정준양 전 포스코 회장이 부실기업 고가 인수, 협력업체 특혜 제공 혐의에 이어 정권실세 일감 몰아주기 및 불법정치자금제공 혐의까지 받고 있다. 전문경영인체제의 포스코는 그동안 특정 지배주주(주인) 없이도 세계적인 철강사로 성공해 재벌 오너체제(가족소유경영)를 대신할 수 있는 대안으로 꼽혀왔다. 하지만 정준양 회장 시절의 경영실패와 부정비리로 1968년 창사 이래 최대위기를 맞으며, 바람직한 전문경영인체제라는 상징성마저 크게 퇴색했다.

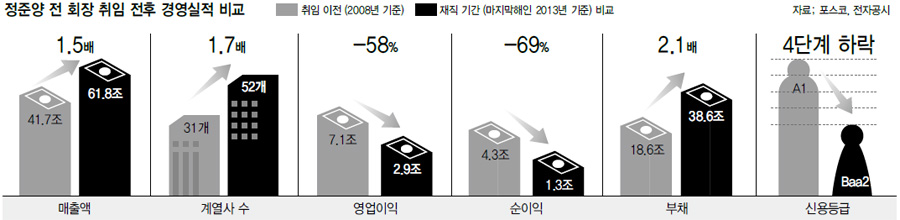

정 전 회장의 취임 직전인 2008년과 재임 마지막 해인 2013년의 실적(연결기준)을 비교하면, 매출과 계열사 수는 각각 1.5배와 1.7배 늘어났다. 하지만 영업이익과 순이익은 58%, 69% 급감했다. 영업이익률은 17.2%에서 4.8%로 떨어져, 4분의 1 토막이 났다. 부채도 2배 이상 늘어나면서, 부채비율이 1.3배로 높아졌다. 덩치는 커졌지만, 수익성과 재무안정성은 모두 나빠진 것이다. 글로벌 우량기업으로 꼽히던 포스코의 신용등급도 대폭 떨어졌다. 국제신용평가사인 무디스는 2008년 A1에서 2013년에 4등급 낮은 Baa2로 내렸다.

정 전 회장은 사업다각화를 추진하며 국내외 인수합병과 지분투자에 무려 7조6천억원(재벌닷컴 추정치)을 쏟아부었다. 하지만 타당성 검토도 제대로 하지 않고 부실투자를 하다가 막대한 손실을 자초했다. 2010년 부실기업인 성진지오텍을 고가로 인수해 결국 5천억원 이상의 손실이 발생한 게 대표적이다. 협력사인 동양종합건설에 각종 해외사업 물량을 부당하게 몰아줬다는 혐의도 받고 있다. 포스코 직원들도 정 전 회장 재임기간(2009~2013년)을 “잃어버린 5년”이라고 부를 정도다.

‘정준양의 실패’는 주인없는 회사의 전문경영인이 불과 몇년 만에 우량회사를 최대 위기로 몰아넣을 수 있음을 보여줬다. 포스코는 박근혜 정부 출범 이후 정 전 회장이 물러나고 권오준 회장 체제가 들어선지 1년반이 지났으나 신속한 구조조정과 정상화가 늦어지면서 여전히 위기에서 못벗어나고 있다. 전문경영인체제가 발달한 미국에서도 전문경영인의 무능과 전횡으로 회사와 주주가 큰 손실을 입는 이른바 ‘대리인 문제’가 폐해로 꼽힌다. 외국인 투자자들도 포스코와 케이티 등 전문경영인체제 기업들에 대해 상당히 우려한다. 네덜란드연기금의 박유경 이사는 “재벌총수의 전횡이 심한 것은 맞지만, 주인없는 회사의 지배구조 폐해도 그에 못지 않고, 더 심한 경우도 있다”고 평가했다.

롯데 총수일가 경영권 분쟁 이후 재벌 지배구조 개혁론 부상으로 수세에 몰린 재벌들은 ‘포스코 사례’를 한국에서는 오너체제가 전문경영인체제보다 더 낫다는 것을 보여주는 사례로 내세운다. 하지만 기업지배구조 전문가들은 정준양 사태를 전문경영인체제 전체의 실패로 단정짓는 것은 경계한다. 김우찬 고려대 교수는 “포스코 사례가 전문경영인체제의 실패인 것은 맞지만, 정치권의 인사와 이권 개입도 주요 요인으로 작용했다”고 지적했다. 정 전 회장은 2009년 1월 선임 당시 이명박 정권 실세들의 개입 의혹이 제기됐다. 이구택 회장 시절인 2006년 최고경영자(CEO)후보추천위원회 신설 등 포스코 지배구조 개선안을 디자인했던 장하성 고려대 교수는 “제도도 중요하지만, 무엇보다 정부가 부당한 인사개입을 중단해야 한다”고 말한다.

김우찬 교수는 포스코 같은 전문경영인체제의 성공조건과 관련 “현직 최고경영자가 경영을 잘했을 경우 부단한 외부압력으로 물러나지 않도록 하는 평가시스템과, 최고경영자를 교체할 때 외부압력으로 부적격자가 임명되지 않도록 평상시 최고경영자 후보군을 투명하게 관리하는 시스템이 모두 필요하다”고 제안했다. 김상조 한성대 교수는 “오너체제와 전문경영인체제는 각각 장단점이 있어 어느 것이 무조건 낫다고 단정하기는 어렵다”면서 “미국식 전문경영인체제의 성공은 경영진을 감시·견제하기 위해 회사 안에 독립적 사회이사, 회사 밖에 적극적 기관투자가, 사회적으로 효율적 사법시스템이라는 세 요건이 갖춰졌기 때문”이라고 분석했다.

곽정수 선임기자 jskwak@hani.co.kr

정 전 회장은 사업다각화를 추진하며 국내외 인수합병과 지분투자에 무려 7조6천억원(재벌닷컴 추정치)을 쏟아부었다. 하지만 타당성 검토도 제대로 하지 않고 부실투자를 하다가 막대한 손실을 자초했다. 2010년 부실기업인 성진지오텍을 고가로 인수해 결국 5천억원 이상의 손실이 발생한 게 대표적이다. 협력사인 동양종합건설에 각종 해외사업 물량을 부당하게 몰아줬다는 혐의도 받고 있다. 포스코 직원들도 정 전 회장 재임기간(2009~2013년)을 “잃어버린 5년”이라고 부를 정도다.

‘정준양의 실패’는 주인없는 회사의 전문경영인이 불과 몇년 만에 우량회사를 최대 위기로 몰아넣을 수 있음을 보여줬다. 포스코는 박근혜 정부 출범 이후 정 전 회장이 물러나고 권오준 회장 체제가 들어선지 1년반이 지났으나 신속한 구조조정과 정상화가 늦어지면서 여전히 위기에서 못벗어나고 있다. 전문경영인체제가 발달한 미국에서도 전문경영인의 무능과 전횡으로 회사와 주주가 큰 손실을 입는 이른바 ‘대리인 문제’가 폐해로 꼽힌다. 외국인 투자자들도 포스코와 케이티 등 전문경영인체제 기업들에 대해 상당히 우려한다. 네덜란드연기금의 박유경 이사는 “재벌총수의 전횡이 심한 것은 맞지만, 주인없는 회사의 지배구조 폐해도 그에 못지 않고, 더 심한 경우도 있다”고 평가했다.

롯데 총수일가 경영권 분쟁 이후 재벌 지배구조 개혁론 부상으로 수세에 몰린 재벌들은 ‘포스코 사례’를 한국에서는 오너체제가 전문경영인체제보다 더 낫다는 것을 보여주는 사례로 내세운다. 하지만 기업지배구조 전문가들은 정준양 사태를 전문경영인체제 전체의 실패로 단정짓는 것은 경계한다. 김우찬 고려대 교수는 “포스코 사례가 전문경영인체제의 실패인 것은 맞지만, 정치권의 인사와 이권 개입도 주요 요인으로 작용했다”고 지적했다. 정 전 회장은 2009년 1월 선임 당시 이명박 정권 실세들의 개입 의혹이 제기됐다. 이구택 회장 시절인 2006년 최고경영자(CEO)후보추천위원회 신설 등 포스코 지배구조 개선안을 디자인했던 장하성 고려대 교수는 “제도도 중요하지만, 무엇보다 정부가 부당한 인사개입을 중단해야 한다”고 말한다.

김우찬 교수는 포스코 같은 전문경영인체제의 성공조건과 관련 “현직 최고경영자가 경영을 잘했을 경우 부단한 외부압력으로 물러나지 않도록 하는 평가시스템과, 최고경영자를 교체할 때 외부압력으로 부적격자가 임명되지 않도록 평상시 최고경영자 후보군을 투명하게 관리하는 시스템이 모두 필요하다”고 제안했다. 김상조 한성대 교수는 “오너체제와 전문경영인체제는 각각 장단점이 있어 어느 것이 무조건 낫다고 단정하기는 어렵다”면서 “미국식 전문경영인체제의 성공은 경영진을 감시·견제하기 위해 회사 안에 독립적 사회이사, 회사 밖에 적극적 기관투자가, 사회적으로 효율적 사법시스템이라는 세 요건이 갖춰졌기 때문”이라고 분석했다.

곽정수 선임기자 jskwak@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)