신고 의무 기업 55만여개 중

세금 낸 기업은 29만곳 그쳐

적자기업 늘며 ‘비과세’ 비율 올라

조세 부담 대상 넓힌다면서

결손금 이월 등 감면제 확대해

13%는 이익 내고도 면제받아

세금 낸 기업은 29만곳 그쳐

적자기업 늘며 ‘비과세’ 비율 올라

조세 부담 대상 넓힌다면서

결손금 이월 등 감면제 확대해

13%는 이익 내고도 면제받아

법인세를 전혀 내지 않은 ‘면세 법인’이 전체 법인세 신고 의무 법인 가운데 절반에 육박하는 것으로 나타났다. 정부는 ‘증세없는 복지’ 실현을 위해 조세 부담자의 범위를 넓히겠다고 밝혀 왔지만, 현실에선 반대로 면세 법인 비중이 크게 늘어온 셈이다.

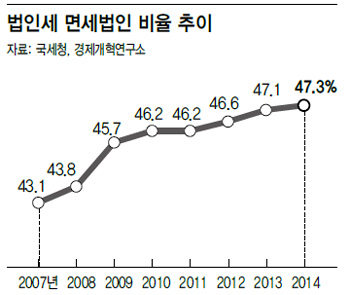

8일 경제개혁연구소가 2008∼2015년 국세통계연보를 분석해 발표한 ‘법인세 실효세율 분석과 시사점’ 보고서를 보면, 2014년 법인세 신고 의무 기업 55만여개 가운데 실제 법인세를 납부한 법인은 29만290곳(52.7%)에 그쳤다. 나머지 절반 가량(47.3%)이 법인세를 한푼도 내지 않은 것이다.

국세청의 ‘국세통계연보’ 자료를 보면, 2007년 법인세를 낸 기업의 비율은 56.9%였지만, 2009년 54.3%, 2011년 53.8%, 2013년 52.9% 등으로 꾸준히 줄어들고 있다. 반대로 비과세 기업은 그만큼 늘어나는 추세다.

전문가들은 ‘면세 법인’ 비중이 점차 늘어나게 된 원인으로 경기 둔화를 우선 꼽았다. 김유찬 홍익대 세무대학원 교수는 “2008년 글로벌 금융위기 이후 한국 경제의 저성장이 고착화된 점을 감안하면 면세 법인이 늘어난 것은 자연스러운 현상”이라며 “비과세 대상인 적자기업과 면세 기준점 근처에 있는 한계기업이 늘어났기 때문인 것으로 보인다”고 말했다.

실제 법인세 과세 대상 법인(세전이익법인)은 2007년 24만7868곳에서 2014년 35만9568곳으로 11만곳 남짓 늘었지만, 전체 법인 가운데 차지하는 비중은 2007년 66.6%에서 2014년 65.3%로 1.3%포인트 줄었다. 이에 따라 세전손실을 기록한 법인은 2007년 12만4273곳에서 2014년 19만904곳으로 크게 늘었다. 이들 적자기업은 법인세를 면제받았다.

문제는 세전이익을 보고도 법인세를 내지 않은 법인들이다. 2014년 기준 세전이익을 내고도 법인세를 면제받은 곳은 6만9278곳(12.6%)에 이른다. 이명박 정부 들어 늘어난 각종 비과세 감면 제도가 여전히 큰 영향을 미치고 있기 때문이다. 대표적인 게 10년치 누적 결손금을 세전이익과 상쇄해 과세표준 자체를 ‘제로’로 만들 수 있는 결손금 이월공제 제도다. 당초 결손금 이월공제는 5년치 결손금까지만 공제할 수 있었지만, 글로벌 금융위기 직후인 2010년 누적 범위가 10년까지 크게 늘었다. 예컨대 한 기업이 2005년부터 2014년까지 누적 결손금이 1조원이라면 지난해 1조원의 영업이익을 냈다하더라도 누적 결손금이 이익 전체와 상쇄되는 만큼 법인세를 한푼도 내지 않아도 된다.

이밖에 고용창출, 연구개발(R&D)투자에 따른 세액공제 혜택를 통해 법인세를 감면받는 기업도 늘고 있다. 안창남 강남대 교수(세무학)는 “박근혜 정부 들어 이명박 정부 때 크게 늘어난 비과세 감면 제도를 손 본다고 했지만 실제로 줄어든 효과는 미미하다”며 “특히 고용률 제고를 국정지표로 삼으면서 고용투자를 대상으로 한 각종 비과세 감면 제도가 신설됐는데, 이 혜택을 누리는 기업이 많은 것으로 보인다”고 말했다. 강병구 인하대 교수(경제학)는 “이명박 정부 이후 법인세 쪽에 각종 세제 혜택을 부여하면서 영세 자영업 등 실질적인 1인 기업들이 법인화하는 추세가 많았다”며 “법인 숫자와 영세 사업장 비중이 늘어나면서 면세법인도 증가했을 가능성이 크다”고 짚었다.

노현웅 기자 goloke@hani.co.kr

전문가들은 ‘면세 법인’ 비중이 점차 늘어나게 된 원인으로 경기 둔화를 우선 꼽았다. 김유찬 홍익대 세무대학원 교수는 “2008년 글로벌 금융위기 이후 한국 경제의 저성장이 고착화된 점을 감안하면 면세 법인이 늘어난 것은 자연스러운 현상”이라며 “비과세 대상인 적자기업과 면세 기준점 근처에 있는 한계기업이 늘어났기 때문인 것으로 보인다”고 말했다.

실제 법인세 과세 대상 법인(세전이익법인)은 2007년 24만7868곳에서 2014년 35만9568곳으로 11만곳 남짓 늘었지만, 전체 법인 가운데 차지하는 비중은 2007년 66.6%에서 2014년 65.3%로 1.3%포인트 줄었다. 이에 따라 세전손실을 기록한 법인은 2007년 12만4273곳에서 2014년 19만904곳으로 크게 늘었다. 이들 적자기업은 법인세를 면제받았다.

문제는 세전이익을 보고도 법인세를 내지 않은 법인들이다. 2014년 기준 세전이익을 내고도 법인세를 면제받은 곳은 6만9278곳(12.6%)에 이른다. 이명박 정부 들어 늘어난 각종 비과세 감면 제도가 여전히 큰 영향을 미치고 있기 때문이다. 대표적인 게 10년치 누적 결손금을 세전이익과 상쇄해 과세표준 자체를 ‘제로’로 만들 수 있는 결손금 이월공제 제도다. 당초 결손금 이월공제는 5년치 결손금까지만 공제할 수 있었지만, 글로벌 금융위기 직후인 2010년 누적 범위가 10년까지 크게 늘었다. 예컨대 한 기업이 2005년부터 2014년까지 누적 결손금이 1조원이라면 지난해 1조원의 영업이익을 냈다하더라도 누적 결손금이 이익 전체와 상쇄되는 만큼 법인세를 한푼도 내지 않아도 된다.

이밖에 고용창출, 연구개발(R&D)투자에 따른 세액공제 혜택를 통해 법인세를 감면받는 기업도 늘고 있다. 안창남 강남대 교수(세무학)는 “박근혜 정부 들어 이명박 정부 때 크게 늘어난 비과세 감면 제도를 손 본다고 했지만 실제로 줄어든 효과는 미미하다”며 “특히 고용률 제고를 국정지표로 삼으면서 고용투자를 대상으로 한 각종 비과세 감면 제도가 신설됐는데, 이 혜택을 누리는 기업이 많은 것으로 보인다”고 말했다. 강병구 인하대 교수(경제학)는 “이명박 정부 이후 법인세 쪽에 각종 세제 혜택을 부여하면서 영세 자영업 등 실질적인 1인 기업들이 법인화하는 추세가 많았다”며 “법인 숫자와 영세 사업장 비중이 늘어나면서 면세법인도 증가했을 가능성이 크다”고 짚었다.

노현웅 기자 goloke@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)