2013년 기준 제조업 해외 매출액 비중 18.4%에 달해

정부 리쇼어링 정책 추진하지만 유턴기업은 79곳 불과

“글로벌 가치사슬에 따른 고부가가치화·생산성 향상 고민해야”

정부 리쇼어링 정책 추진하지만 유턴기업은 79곳 불과

“글로벌 가치사슬에 따른 고부가가치화·생산성 향상 고민해야”

삼성전자가 2017년까지 베트남에 투자하기로 한 금액은 모두 20조원에 이른다. 2009년 가동되기 시작한 삼성전자 베트남 현지 스마트폰 공장엔 4만여명이 직·간접적으로 고용돼 있다. 삼성전자는 또 텔레비전과 디스플레이 패널 등을 생산하는 ‘사이공 하이테크 파크’에도 투자를 이어가고 있다. 이렇게 베트남에서 생산된 삼성전자 제품은 인근 중국·동남아 시장을 비롯해 세계 각국으로 팔려나간다. 베트남 전체 수출액 가운데 10%를 넘어설 정도다.

이렇게 한국 기업이 나라 밖으로 진출하는 ‘오프쇼어링 현상’은 2000년대 초중반엔 중국에 집중됐고, 2010년대 들어서는 베트남 쪽으로 쏠리고 있다. 노동 비용이 상대적으로 낮은 것은 물론 현지 정부들이 공장 부지를 거의 무상으로 지원하는 등 투자 유치 정책을 펴는 점도 국내 기업의 해외 이전을 부추겼다. 현지 시장 개척이란 명분도 덧붙었다.

국내 제조업체의 해외 법인 매출액 비중이 급속도로 늘어나면서 ‘제조업 공동화’ 현상을 앞서 겪었던 일본 수준에 다다른 것으로 나타났다. 이에 우리 정부는 국외로 이전한 기업의 복귀를 견인하는 ‘리쇼어링 정책’ 추진에 나섰다. 그러나 성과는 미미한 실정이다.

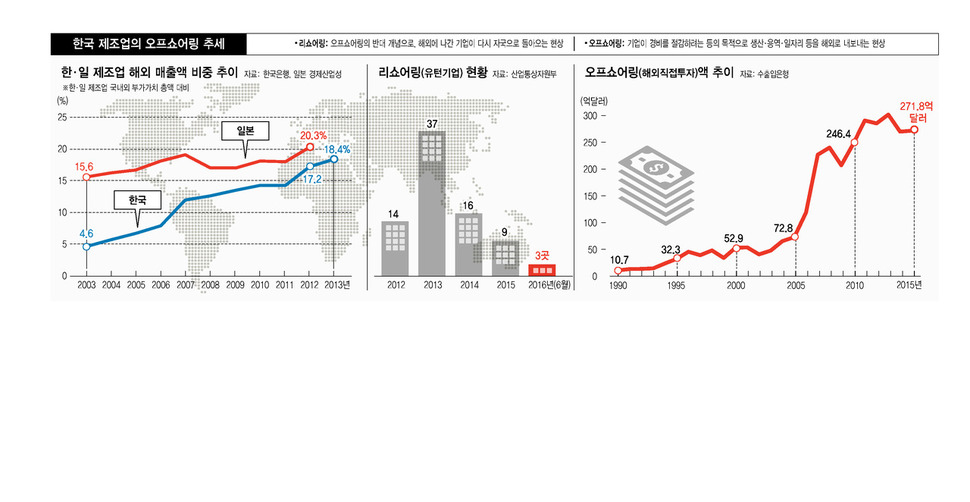

18일 <한겨레>가 더불어민주당 정책위원회를 통해 입수한 ‘한국 제조업체의 해외 현지 매출액 비중’ 자료를 보면, 한국 제조업체가 국내외에서 생산한 전체 부가가치 가운데 해외 생산의 비중은 2013년 기준 18.4%에 이른 것으로 나타났다. 2003년 4.6%에 불과했던 해외 매출액 비중은 2006년 7.9%, 2009년 13.5%, 2012년 17.2% 등 급속도로 상승해 10년 사이 4배 가까이 늘어났다. 이 자료는 한국은행이 작성한 것으로 국내 제조업의 오프쇼어링 속도를 짐작할 수 있게 해준다. 이는 국내 제조기업이 국외에 세운 현지 법인의 매출액을 이들 기업이 국내외에서 생산한 부가가치의 총액에 대비해 분석한 것이다.

일본 경제산업성이 작성한 해외 사업활동 기본조사를 보면, 일본 제조업의 해외 매출액 비중은 2003년 15.6%에 달했고 2012년 20.3%에 이르렀다. 기업들의 해외 이전이 일찌감치 진행된 대신에 10여년간 속도가 완만해지면서 최근 수준은 우리와 엇비슷해진 모양새다. 이항구 산업연구원 선임연구위원은 “일본은 과거 대표적인 제조업 강국이었지만, 부동산 가격 폭등과 인건비 상승 등으로 오프쇼어링 현상이 꾸준히 지속됐다”며 “한국 제조업은 이와 비슷한 현상을 매우 빠른 속도로 되풀이하고 있는 것으로 판단된다”고 짚었다.

문제는 산업 생산과 투자가 이처럼 국경을 넘어가면서, 국내에선 고용 부진과 성장 둔화를 초래하고 있다는 점이다. 현대경제연구원은 최근 발간한 ‘국내산업 공동화, 어디까지 왔나’ 보고서에서, 해외직접투자 기업의 매출이 국내 제조업체 매출 증가세보다 빠르게 늘어나면서 국내 제조업의 공동화 현상이 두드러진다고 짚었다.

정부가 추진하고 있는 유턴정책은 이런 우려에 기반하고 있는 것으로 보인다. 정부는 2012년부터 해외 이전 기업의 국내 복귀를 유도하는 유턴기업 지원정책을 추진하고 있다. 이른바 ‘리쇼어링 정책’이다. 2013년 6월엔 ‘해외진출기업의 국내복귀에 관한 법률’(유턴기업지원법)도 제정됐다. 국외 사업장을 일부라도 축소하고 국내로 복귀하면, 세제·입지·보조금 등 각종 지원을 제공하겠다는 내용이다. 정부는 ‘2016년 하반기 경제정책방향’에서도 중소기업 대상인 각종 유턴기업 지원책을 중견기업까지 확대 적용하겠다고 밝혔다.

그러나 리쇼어링 정책의 효과는 아직 미미하다. 산업통상자원부의 자료를 보면, 유턴기업 지원정책이 처음 추진된 2012년 4월부터 지난 6월까지 일부 생산라인이라도 이전하기로 약속(MOU)한 유턴기업은 모두 79곳에 불과했다. 특히 정책 초기인 2012년과 2013년 각각 14곳, 37곳이 국내 복귀를 약속한데 견줘, 2014년 16곳, 2015년 9곳, 2016년(6월 기준) 3곳 등 갈수록 정책 약발이 떨어지는 모양새다. 유턴기업의 실체에 대해서도 의문의 목소리가 나온다. 중국·베트남 등 현지에서도 경쟁력을 갖추지 못한 한계기업들이 정부 지원만 바라보고 국내로 돌아올 수 있다는 것이다.

산업연구원은 보고서에서 “중국을 떠나려는 기업들 중에는 중국에서조차 경쟁력 확보에 실패한 이른바 한계기업들이 존재한다는 점에서 선별작업 없이 각종 혜택을 주는 정책의 실효성이 의문시될 수밖에 없다”고 진단했다. 리쇼어링에도 ‘옥석 가리기’가 필요하다는 뜻이다.

보고서는 이어 기업 단위 지원책을 넘어서, 하나의 제품을 생산하기 위해 연결된 협력업체들이 동시에 국내로 돌아올 수 있도록 넓은 관점의 지원 체계를 마련하는 것이 필요하다고 제안했다. 문종철 산업연구원 연구위원은 “리쇼어링 정책의 성패는 부가가치 생산에 관계를 맺고 있는 관계업체들을 이끌고 들어올 수 있는 ‘앵커기업’(선도기업)을 유인할 수 있느냐에 달려있다”며 “(앵커기업에 대한) 적극적인 리쇼어링 정책 추진은 대기업 특혜와 연결될 수 있다는 점에서 종합적인 판단을 내려야 한다”고 말했다.

일자리 창출을 위해 우리 기업들이 국내로 복귀해야 한다는 ‘표면’에 집착하지 말고, 부가가치의 생산성에 눈을 돌려야 한다는 지적도 나온다. 최근 제조업 생산공정이 세계적으로 분업화하면서 하나의 상품 안에 여러 나라의 생산활동이 포함되는 경우가 많다. 모든 생산 과정을 국내로 되돌리는 데 집착하지 말고 부가가치가 높은 생산 공정을 국내에 둘 수 있도록 정책을 펴야 한다는 뜻이다. 결국 ‘글로벌 가치사슬’ 형태로 구축된 세계 제조업 양상을 고려할 땐 치밀하게 계산된 리쇼어링 정책이 아닐 경우 헛공론이 될 수 있다는 얘기다.

정성훈 한국개발연구원 연구위원은 “미국·독일·일본 등 주요 선진국 글로벌 기업들이 최근엔 리쇼어링 현상을 보여주고 있지만, 이들 기업들은 연구개발(R&D) 강화와 자동화 설비 구축 등 자국 내 생산성 향상에 따라 경쟁력 강화 차원에서 본국 귀환을 선택한 것으로 보인다”며 “무조건적인 유턴기업 지원 정책보다는 글로벌 가치사슬 관점에서 고부가가치 생산을 촉진할 수 있는 방향으로 선별적 리쇼어링 정책을 고민해야 한다”고 말했다.

노현웅 기자 goloke@hani.co.kr

18일 <한겨레>가 더불어민주당 정책위원회를 통해 입수한 ‘한국 제조업체의 해외 현지 매출액 비중’ 자료를 보면, 한국 제조업체가 국내외에서 생산한 전체 부가가치 가운데 해외 생산의 비중은 2013년 기준 18.4%에 이른 것으로 나타났다. 2003년 4.6%에 불과했던 해외 매출액 비중은 2006년 7.9%, 2009년 13.5%, 2012년 17.2% 등 급속도로 상승해 10년 사이 4배 가까이 늘어났다. 이 자료는 한국은행이 작성한 것으로 국내 제조업의 오프쇼어링 속도를 짐작할 수 있게 해준다. 이는 국내 제조기업이 국외에 세운 현지 법인의 매출액을 이들 기업이 국내외에서 생산한 부가가치의 총액에 대비해 분석한 것이다.

일본 경제산업성이 작성한 해외 사업활동 기본조사를 보면, 일본 제조업의 해외 매출액 비중은 2003년 15.6%에 달했고 2012년 20.3%에 이르렀다. 기업들의 해외 이전이 일찌감치 진행된 대신에 10여년간 속도가 완만해지면서 최근 수준은 우리와 엇비슷해진 모양새다. 이항구 산업연구원 선임연구위원은 “일본은 과거 대표적인 제조업 강국이었지만, 부동산 가격 폭등과 인건비 상승 등으로 오프쇼어링 현상이 꾸준히 지속됐다”며 “한국 제조업은 이와 비슷한 현상을 매우 빠른 속도로 되풀이하고 있는 것으로 판단된다”고 짚었다.

문제는 산업 생산과 투자가 이처럼 국경을 넘어가면서, 국내에선 고용 부진과 성장 둔화를 초래하고 있다는 점이다. 현대경제연구원은 최근 발간한 ‘국내산업 공동화, 어디까지 왔나’ 보고서에서, 해외직접투자 기업의 매출이 국내 제조업체 매출 증가세보다 빠르게 늘어나면서 국내 제조업의 공동화 현상이 두드러진다고 짚었다.

정부가 추진하고 있는 유턴정책은 이런 우려에 기반하고 있는 것으로 보인다. 정부는 2012년부터 해외 이전 기업의 국내 복귀를 유도하는 유턴기업 지원정책을 추진하고 있다. 이른바 ‘리쇼어링 정책’이다. 2013년 6월엔 ‘해외진출기업의 국내복귀에 관한 법률’(유턴기업지원법)도 제정됐다. 국외 사업장을 일부라도 축소하고 국내로 복귀하면, 세제·입지·보조금 등 각종 지원을 제공하겠다는 내용이다. 정부는 ‘2016년 하반기 경제정책방향’에서도 중소기업 대상인 각종 유턴기업 지원책을 중견기업까지 확대 적용하겠다고 밝혔다.

그러나 리쇼어링 정책의 효과는 아직 미미하다. 산업통상자원부의 자료를 보면, 유턴기업 지원정책이 처음 추진된 2012년 4월부터 지난 6월까지 일부 생산라인이라도 이전하기로 약속(MOU)한 유턴기업은 모두 79곳에 불과했다. 특히 정책 초기인 2012년과 2013년 각각 14곳, 37곳이 국내 복귀를 약속한데 견줘, 2014년 16곳, 2015년 9곳, 2016년(6월 기준) 3곳 등 갈수록 정책 약발이 떨어지는 모양새다. 유턴기업의 실체에 대해서도 의문의 목소리가 나온다. 중국·베트남 등 현지에서도 경쟁력을 갖추지 못한 한계기업들이 정부 지원만 바라보고 국내로 돌아올 수 있다는 것이다.

산업연구원은 보고서에서 “중국을 떠나려는 기업들 중에는 중국에서조차 경쟁력 확보에 실패한 이른바 한계기업들이 존재한다는 점에서 선별작업 없이 각종 혜택을 주는 정책의 실효성이 의문시될 수밖에 없다”고 진단했다. 리쇼어링에도 ‘옥석 가리기’가 필요하다는 뜻이다.

보고서는 이어 기업 단위 지원책을 넘어서, 하나의 제품을 생산하기 위해 연결된 협력업체들이 동시에 국내로 돌아올 수 있도록 넓은 관점의 지원 체계를 마련하는 것이 필요하다고 제안했다. 문종철 산업연구원 연구위원은 “리쇼어링 정책의 성패는 부가가치 생산에 관계를 맺고 있는 관계업체들을 이끌고 들어올 수 있는 ‘앵커기업’(선도기업)을 유인할 수 있느냐에 달려있다”며 “(앵커기업에 대한) 적극적인 리쇼어링 정책 추진은 대기업 특혜와 연결될 수 있다는 점에서 종합적인 판단을 내려야 한다”고 말했다.

일자리 창출을 위해 우리 기업들이 국내로 복귀해야 한다는 ‘표면’에 집착하지 말고, 부가가치의 생산성에 눈을 돌려야 한다는 지적도 나온다. 최근 제조업 생산공정이 세계적으로 분업화하면서 하나의 상품 안에 여러 나라의 생산활동이 포함되는 경우가 많다. 모든 생산 과정을 국내로 되돌리는 데 집착하지 말고 부가가치가 높은 생산 공정을 국내에 둘 수 있도록 정책을 펴야 한다는 뜻이다. 결국 ‘글로벌 가치사슬’ 형태로 구축된 세계 제조업 양상을 고려할 땐 치밀하게 계산된 리쇼어링 정책이 아닐 경우 헛공론이 될 수 있다는 얘기다.

정성훈 한국개발연구원 연구위원은 “미국·독일·일본 등 주요 선진국 글로벌 기업들이 최근엔 리쇼어링 현상을 보여주고 있지만, 이들 기업들은 연구개발(R&D) 강화와 자동화 설비 구축 등 자국 내 생산성 향상에 따라 경쟁력 강화 차원에서 본국 귀환을 선택한 것으로 보인다”며 “무조건적인 유턴기업 지원 정책보다는 글로벌 가치사슬 관점에서 고부가가치 생산을 촉진할 수 있는 방향으로 선별적 리쇼어링 정책을 고민해야 한다”고 말했다.

노현웅 기자 goloke@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)