돈풀기 중심 경기 부양책 효과 의구심

2010년 이후 세계 성장률 지속 하락

최상목 기재 차관, “돈풀기는 구조개혁의 보완책일 뿐”

2010년 이후 세계 성장률 지속 하락

최상목 기재 차관, “돈풀기는 구조개혁의 보완책일 뿐”

지난주 일본과 영국이 대규모 경기 부양책을 각각 내놨다. 깊어지는 불황의 골을 탈피하고 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 결정에 따라 혼란해진 금융시장을 다잡기 위해서다. 그러나 이런 적극적인 부양책이 제 효과를 낼지에 대한 의구심은 쉽게 가시지 않고 있다.

지난 4일(현지시각) 영국 중앙은행인 잉글랜드은행은 2009년 3월 이후 동결해 온 기준금리를 0.5%에서 0.25%로 내렸다. 또 600억파운드(약 88조원) 규모의 국채를 매입하는 양적완화를 재개하고, 시중은행에 싼값에 최대 1000억파운드를 대출해주는 방안도 발표했다. 기준금리 인하와 달리, 양적완화 재개 등의 조처는 시장의 예상을 뛰어넘는 것이었다. 영국 증시의 FTSE100 지수는 이날 1.6% 오른 데 이어 5일에도 상승세를 이어갔다. 그러나 영국 <파이낸셜타임스>는 “잉글랜드은행(BOE)의 통화정책은 재정정책을 준비하기까지 시간을 번 것일 뿐”이라고 평가했다. 전방위적 부양책이나 이것만으로는 불황 탈출이 어렵다는 것이다. 김위대 국제금융센터 유럽팀장은 “저금리 환경이 오래 지속된 터라 추가적인 통화정책 완화에 대한 효과가 크지 않을 것이라는 분석이 국제금융계에서 나오고 있다. 현재의 소비 위축이나 주택가격 하락이 심화될 경우 경기 둔화 가능성은 상당하다”고 말했다.

앞서 지난 2일에는 아베 신조 총리가 이끄는 일본 정부가 28조엔(약 307조원) 규모의 경기 부양책을 발표했다. 2012년 아베 정권 출범 이후 부양책 중 가장 규모가 크다. 사회간접자본(SOC) 정비 등 대규모 공공사업을 확장하고, 육아휴직에 따른 보조금 지급 기간 연장과 같은 복지 정책 확대가 뼈대를 이룬다. 지난달 말 일본은행(BOJ)이 상장지수펀드(ETF) 매입 규모를 두 배 가까이 늘리는 통화 완화책을 편 데 대해 정부도 보조를 맞춘 것이다. 하지만 이 대책을 발표한 뒤 일본의 주요 주가지수가 하락하는 등 금융시장이 부정적 반응을 보인 데 이어 주요 분석기관에서도 냉담한 전망을 내놓고 있다. 재정 지출의 대부분이 사회간접자본에 들어가고, 투입 시기도 중장기적인 터라 1~2년 간 성장률 제고 효과는 떨어진다는 이유에서다. 비엔피(BNP)파리바는 “일본 경제의 불안은 총수요 부족이 아닌 생산성 하락에 따른 잠재성장률 둔화”라며 돈풀기식 부양책의 한계를 짚었고, 스위스 금융그룹 유비에스(UBS)도 “잠재성장률 둔화는 서비스업 생산성 하락이 주요 원인으로, 구조개혁 및 혁신을 통한 신규 산업 육성과 수요 창출 등이 선결 과제”라는 진단을 내놨다.

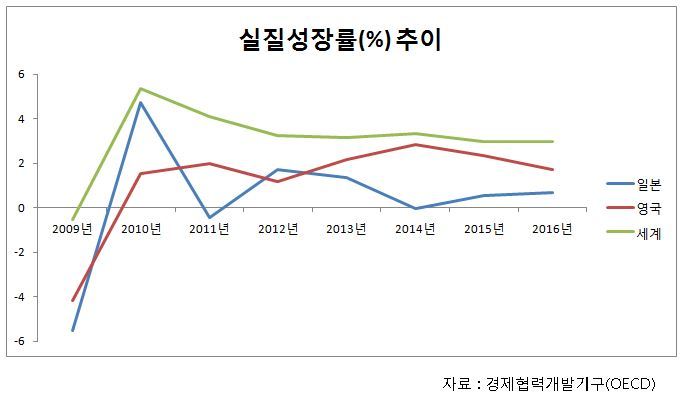

주요 분석기관들의 이런 평가는 2008년 금융위기 이후 주요 선진국에서 대규모 경기 부양책을 내놓을 때마다 보였던 반응과는 다소 거리가 있다. 잇따른 돈풀기 중심의 경기 부양책에도 세계 경제가 살아나지 않고 있으며, 외려 국경을 넘나드는 자금 규모가 불어나면서 금융시장의 불안이 확대되는 현실을 봤기 때문이다. 실제 경제협력개발기구(OECD) 자료를 보면, 세계 경제성장률(실질)은 2010년(5.37%) 이후 추세적으로 낮아져 지난해 2%대(2.97%)까지 내려왔다. 기획재정부 관계자는 “주요 선진국 간에 추가적인 경기 부양책이 우선이라는 쪽과 잠재성장률을 끌어올리기 위한 구조개혁이 필요하다는 쪽 간 논의가 수년째 벌어지고 있다”며 “재정·통화 완화책의 효과가 떨어지면서 구조개혁론자들의 목소리가 커지는 국면”이라고 말했다. 이와 관련 최상목 기재부 1차관은 지난 2일 브리핑에서 “우리나라의 재정 확장과 통화 완화 정책은 구조개혁을 보완하는 성격을 갖고 있다”며 구조개혁 우선론에 기울어진 시각을 내비친 바 있다.

김경락 기자 sp96@hani.co.kr

주요 분석기관들의 이런 평가는 2008년 금융위기 이후 주요 선진국에서 대규모 경기 부양책을 내놓을 때마다 보였던 반응과는 다소 거리가 있다. 잇따른 돈풀기 중심의 경기 부양책에도 세계 경제가 살아나지 않고 있으며, 외려 국경을 넘나드는 자금 규모가 불어나면서 금융시장의 불안이 확대되는 현실을 봤기 때문이다. 실제 경제협력개발기구(OECD) 자료를 보면, 세계 경제성장률(실질)은 2010년(5.37%) 이후 추세적으로 낮아져 지난해 2%대(2.97%)까지 내려왔다. 기획재정부 관계자는 “주요 선진국 간에 추가적인 경기 부양책이 우선이라는 쪽과 잠재성장률을 끌어올리기 위한 구조개혁이 필요하다는 쪽 간 논의가 수년째 벌어지고 있다”며 “재정·통화 완화책의 효과가 떨어지면서 구조개혁론자들의 목소리가 커지는 국면”이라고 말했다. 이와 관련 최상목 기재부 1차관은 지난 2일 브리핑에서 “우리나라의 재정 확장과 통화 완화 정책은 구조개혁을 보완하는 성격을 갖고 있다”며 구조개혁 우선론에 기울어진 시각을 내비친 바 있다.

김경락 기자 sp96@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)