조세재정연구원 ‘조세특혜 심층평가’에서 폐지론 주장

종합소득세 3조3140억원→16조9370억원…과표양성화 이미 달성

“추가 과표양성화 효과 미미한 데다, 고소득층에 혜택 집중”

종합소득세 3조3140억원→16조9370억원…과표양성화 이미 달성

“추가 과표양성화 효과 미미한 데다, 고소득층에 혜택 집중”

신용카드 사용액 가운데 일정 비율을 연말정산 때 되돌려주는 ‘신용카드 소득공제’ 제도를 폐지해야 한다는 주장이 국책연구기관인 조세재정연구원에서 제기됐다. 자영업자들의 불투명한 세원을 밝힌다는 당초 제도 취지가 어느 정도 달성된 데다 제도의 혜택도 고소득층에 집중되기 때문이다.

조세재정연구원은 12일 펴낸 ‘2016 조세특례 심층평가’에서 “신용카드 소득공제는 제도 도입 초기와는 달리 추가적인 과표 양성화 효과는 조세지출금액에 비해 미미하므로 폐지하는 게 바람직하다”며 “다만 근로소득자의 세부담 경감을 고려해 일몰을 연장하는 방안도 생각할 순 있으나, 이 경우에도 고소득층에 혜택이 집중되는 문제를 완화해야 한다”고 지적했다. 신용카드 소득공제는 1999년 9월 자영업자의 과세지표 양성화를 위해 처음 도입됐다. 현금 거래에 따른 종합소득세 및 부가가치세 탈루 현상이 심각한 상황이었기 때문이다. 신용카드 소득공제는 일몰 시기가 올 때마다 폐지·축소 논란이 거듭됐지만, 연말정산 활용빈도가 높은 탓에 7차례에 걸쳐 일몰 기한이 연장된 바 있다. 이 과정에 세정 당국은 10여 차례에 걸쳐 공제율, 공제한도 등을 변경해 왔다.

조세재정연구원은 이 제도가 17년여 유지되면서 나름의 정책 효과를 거뒀다고 평가했다. 1999년 132만2000명한테 3조3140억원을 과세했던 종합소득세(사업 및 임대소득 대상)는 2014년 458만9000명을 대상으로 16조9370억원으로 확대됐다. 또 부가가치세도 1999년 276만7000명이 4조2160억원 내는 데 그쳤지만, 2014년엔 497만명이 16조4800억원으로 늘었다. 연평균 9.5~11.5%에 달하는 세수 상승효과를 거둔 셈이다. 연구원은 “개인사업자의 부가가치세 및 종합소득세 납세인원과 세수가 증가했고, 카드에 의한 결제가 일상화되는 데에도 많은 기여를 했다”고 평가했다.

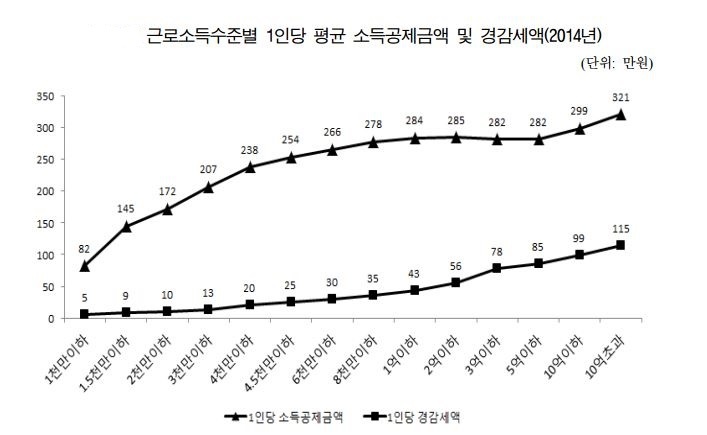

그러나 제도 운용에 따른 각종 비용과 비교해서 효과가 갈수록 떨어진다는 게 보고서의 분석 결과다. 소득공제에 따른 조세지출 비용이 해마다 크게 늘어난 데 비해, 추가적인 과표양성화 효과는 미미하다는 것이다. 실제 지난해 신용카드 소득공제액은 1조8160억원에 달했다. 또 신용카드 가맹점 수수료 등 사회 전체적으로 치러야 할 간접비용도 10조7300억원에 이른다. 더구나 신용카드 소득공제에 따른 세수절감 효과가 고소득층에 쏠린다는 점도 확인됐다. 2014년 기준 전체 근로소득자의 3.1% 수준인 총급여 1억원 초과자의 소득공제 혜택이 1887억원으로 전체 공제액의 10%에 달했다. 반면 전체 근로소득자의 11% 비중인 총급여 1500~2000만원 계층엔 888억원(4.7%)만 돌아갔다. 1인당 경감세액을 계산해 보면, 1000만원 이하 계층은 5만원, 1000~1500만원 계층은 9만원, 1500~2000만원 계층은 10만원 수준인데, 1~2억 계층은 56만원, 2~3억은 78만원 등이다.

조세재정연구원은 “이미 신용카드·모바일 결제가 상용화돼 제도가 폐지되더라도 과표양성화 효과는 크게 영향을 받지 않을 것”이라며 “공제 혜택이 고소득층에 편중된 현상을 완화하면, 중하위 계층의 가처분소득을 증가시켜 소비를 진작시키는 방안이 될 수 있다”고 지적했다. 당장 폐지하기 곤란한 상황이라면 제도의 실효성을 높이는 방향으로 ‘출구 전략’을 마련해야 한다는 뜻이다. 이에 조세재정연구원은 “전통시장 사용분·대중교통 이용분 공제 등 복잡한 제도를 단순화하고, 공제한도를 낮추거나 차등화하는 방안을 통해 형평성을 개선하라”고 권고했다. 앞서 기획재정부는 지난 7월 발표한 ‘세법개정안’에서 올해 말 일몰이 예정된 신용카드 소득공제 적용기한을 2019년까지 3년 연장한다고 밝힌 바 있다. 대신 총급여가 1억2000만원을 초과할 경우 내년부터 공제한도가 200만원으로 줄어들고, 7000만원~1억2000만원은 2019년 1월1일부터 250만원 공제한도를 차등 적용키로 했다. 조세재정연구원의 분석 결과와 공감대를 형성한 제도 개선인 셈이다.

노현웅 기자 goloke@hani.co.kr

그러나 제도 운용에 따른 각종 비용과 비교해서 효과가 갈수록 떨어진다는 게 보고서의 분석 결과다. 소득공제에 따른 조세지출 비용이 해마다 크게 늘어난 데 비해, 추가적인 과표양성화 효과는 미미하다는 것이다. 실제 지난해 신용카드 소득공제액은 1조8160억원에 달했다. 또 신용카드 가맹점 수수료 등 사회 전체적으로 치러야 할 간접비용도 10조7300억원에 이른다. 더구나 신용카드 소득공제에 따른 세수절감 효과가 고소득층에 쏠린다는 점도 확인됐다. 2014년 기준 전체 근로소득자의 3.1% 수준인 총급여 1억원 초과자의 소득공제 혜택이 1887억원으로 전체 공제액의 10%에 달했다. 반면 전체 근로소득자의 11% 비중인 총급여 1500~2000만원 계층엔 888억원(4.7%)만 돌아갔다. 1인당 경감세액을 계산해 보면, 1000만원 이하 계층은 5만원, 1000~1500만원 계층은 9만원, 1500~2000만원 계층은 10만원 수준인데, 1~2억 계층은 56만원, 2~3억은 78만원 등이다.

조세재정연구원은 “이미 신용카드·모바일 결제가 상용화돼 제도가 폐지되더라도 과표양성화 효과는 크게 영향을 받지 않을 것”이라며 “공제 혜택이 고소득층에 편중된 현상을 완화하면, 중하위 계층의 가처분소득을 증가시켜 소비를 진작시키는 방안이 될 수 있다”고 지적했다. 당장 폐지하기 곤란한 상황이라면 제도의 실효성을 높이는 방향으로 ‘출구 전략’을 마련해야 한다는 뜻이다. 이에 조세재정연구원은 “전통시장 사용분·대중교통 이용분 공제 등 복잡한 제도를 단순화하고, 공제한도를 낮추거나 차등화하는 방안을 통해 형평성을 개선하라”고 권고했다. 앞서 기획재정부는 지난 7월 발표한 ‘세법개정안’에서 올해 말 일몰이 예정된 신용카드 소득공제 적용기한을 2019년까지 3년 연장한다고 밝힌 바 있다. 대신 총급여가 1억2000만원을 초과할 경우 내년부터 공제한도가 200만원으로 줄어들고, 7000만원~1억2000만원은 2019년 1월1일부터 250만원 공제한도를 차등 적용키로 했다. 조세재정연구원의 분석 결과와 공감대를 형성한 제도 개선인 셈이다.

노현웅 기자 goloke@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)