정부, 2016년 세입·세출 마감 결과 발표

관리재정 적자 15조 이상 줄어

많이 걷고 적게 써 ‘정부만 호황’

총지출 증가율은 2.3%에 그쳐

불경기·소득불평등 완화에 소극적

전문가 “재정건전성 강박 심해”

관리재정 적자 15조 이상 줄어

많이 걷고 적게 써 ‘정부만 호황’

총지출 증가율은 2.3%에 그쳐

불경기·소득불평등 완화에 소극적

전문가 “재정건전성 강박 심해”

지난해 한국 경제는 2.7%(실질국내총생산 증가율·잠정) 성장에 머물면서 2% 중반 성장마저 위협받는 처지로 내몰렸다. 특히 조선업 구조조정 등의 충격으로 저임금 일자리가 순식간에 수만개씩 사라지면서 저소득 가구의 소득은 큰 폭으로 감소했다.

경기가 빠르게 얼어붙고 소득 불평등이 확대되는 동안 나라 곳간은 외려 튼실해졌다. 예상을 뛰어넘는 세수가 걷힌 데다 나랏돈 씀씀이를 늘리지 않은 탓이다. 경기의 마중물로서의 기능과 소득 불평등을 완화하는 구실에서 크게 벗어난 재정 운용이라는 지적이 나온다.

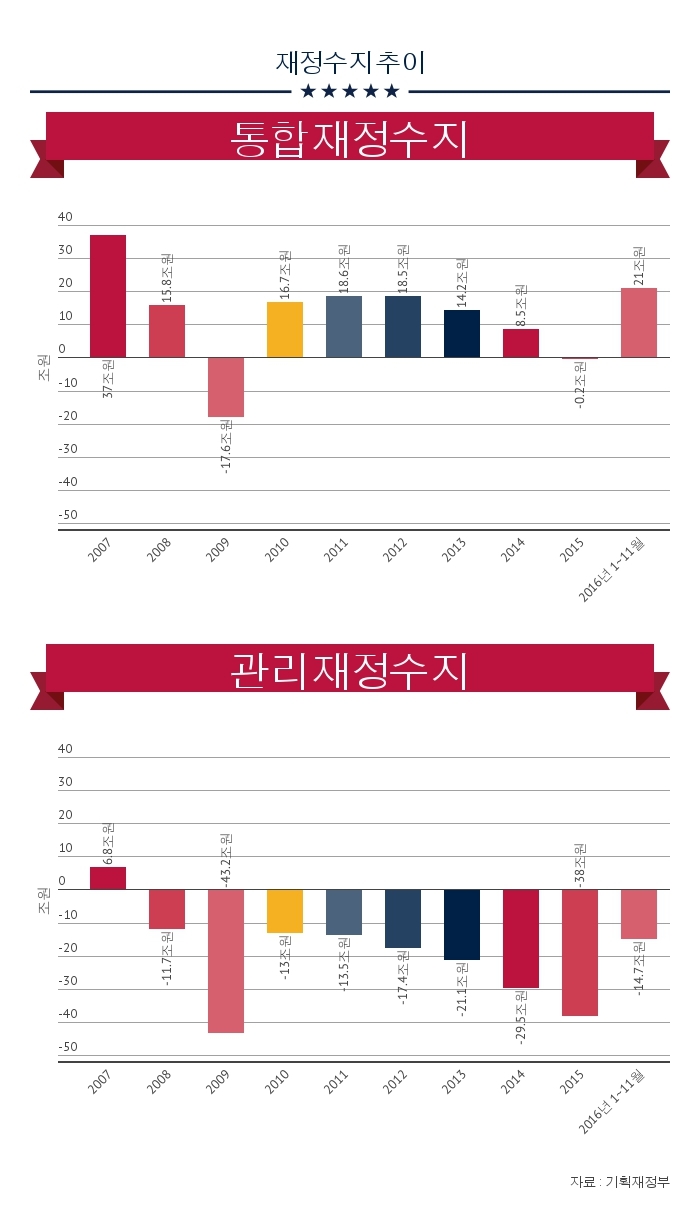

기획재정부가 10일 발표한 ‘재정동향 2월호’와 ‘2016년 세입·세출 마감 결과’를 보면, 지난해 1~11월 ‘관리재정수지’의 적자 규모는 14조7천억원으로 전년 동기에 견줘 적자 폭이 15조4천억원 줄었다. 특히 지난해 11월까지의 적자 규모는 지난해 9월 정부가 추가경정예산안을 편성하면서 예상한 적자 규모(39조원)에 견주면 24조3천억원이나 적다.

이에 지난해(1~12월) 관리재정수지 적자 폭은 2012년 이후 가장 낮은 수준이 될 전망이다. 관리재정수지는 인구 구조나 낮은 연금 성숙도를 고려해 통합재정수지에서 사회보장성기금 수지를 뺀 재정수지로, 정부가 재정 건전성 수준을 판단하는 주요 잣대 중 하나다. 지난해 11월 현재 통합재정수지는 2007년(31조원) 이후 11년 만에 가장 큰 21조원 흑자였다.

이런 결과는 지난해 정부의 재정 운용이 많이 걷고 적게 쓰는 쪽으로 이뤄졌다는 것을 뜻한다. 먼저 총수입의 가장 많은 비중(58%)을 차지하는 국세수입은 한해 전보다 24조7천억원이 더 걷혔다. 사상 최대 증가 폭이다. 정부의 애초 예상(2016년 본예산 기준)보다는 20조3천억원, 수정 예상(2016년 추경예산)에 견줘도 9조8천억원이 나라 곳간에 더 들어왔다. 이에 따라 조세부담률은 대규모 감세를 단행했던 이명박 정부의 집권 직전 수준인 19.6%(2007년)를 넘어설 게 확실시된다.

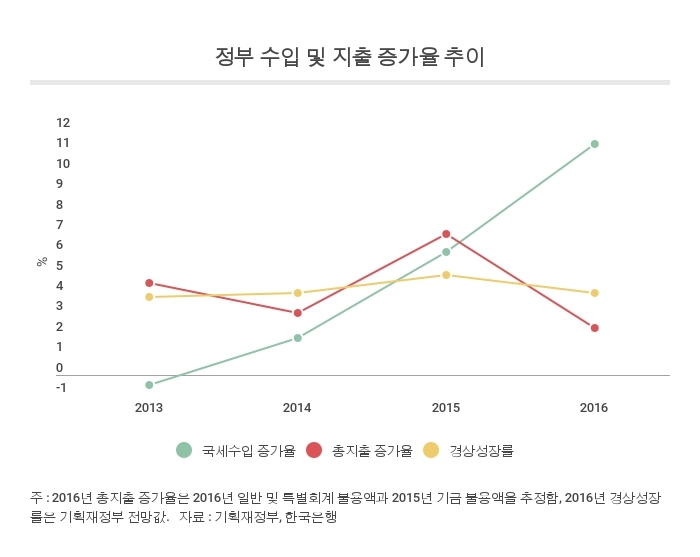

씀씀이는 매우 적었다. 정부는 예산(추경 기준)상 지난해 총지출 규모를 398조5천억원으로 잡았다. 이 중 사업 지연 등으로 발생한 불용액이 18조원에 이를 예정인 터라 실제 쓰인 돈은 380조원 내외에 그쳤다. 이를 염두에 두면 지난해 정부의 총지출은 한 해 전보다 2.3% 증가한 것으로, 지난해 경상성장률(4.0%·정부 전망)에도 크게 미치지 못한다.

기획재정부가 10일 발표한 ‘재정동향 2월호’와 ‘2016년 세입·세출 마감 결과’를 보면, 지난해 1~11월 ‘관리재정수지’의 적자 규모는 14조7천억원으로 전년 동기에 견줘 적자 폭이 15조4천억원 줄었다. 특히 지난해 11월까지의 적자 규모는 지난해 9월 정부가 추가경정예산안을 편성하면서 예상한 적자 규모(39조원)에 견주면 24조3천억원이나 적다.

이에 지난해(1~12월) 관리재정수지 적자 폭은 2012년 이후 가장 낮은 수준이 될 전망이다. 관리재정수지는 인구 구조나 낮은 연금 성숙도를 고려해 통합재정수지에서 사회보장성기금 수지를 뺀 재정수지로, 정부가 재정 건전성 수준을 판단하는 주요 잣대 중 하나다. 지난해 11월 현재 통합재정수지는 2007년(31조원) 이후 11년 만에 가장 큰 21조원 흑자였다.

이런 결과는 지난해 정부의 재정 운용이 많이 걷고 적게 쓰는 쪽으로 이뤄졌다는 것을 뜻한다. 먼저 총수입의 가장 많은 비중(58%)을 차지하는 국세수입은 한해 전보다 24조7천억원이 더 걷혔다. 사상 최대 증가 폭이다. 정부의 애초 예상(2016년 본예산 기준)보다는 20조3천억원, 수정 예상(2016년 추경예산)에 견줘도 9조8천억원이 나라 곳간에 더 들어왔다. 이에 따라 조세부담률은 대규모 감세를 단행했던 이명박 정부의 집권 직전 수준인 19.6%(2007년)를 넘어설 게 확실시된다.

씀씀이는 매우 적었다. 정부는 예산(추경 기준)상 지난해 총지출 규모를 398조5천억원으로 잡았다. 이 중 사업 지연 등으로 발생한 불용액이 18조원에 이를 예정인 터라 실제 쓰인 돈은 380조원 내외에 그쳤다. 이를 염두에 두면 지난해 정부의 총지출은 한 해 전보다 2.3% 증가한 것으로, 지난해 경상성장률(4.0%·정부 전망)에도 크게 미치지 못한다.

이는 통상 경기가 어려워지거나 소득 불평등이 확대될 때 나라 곳간을 헐어 경기를 진작시키거나 불평등을 줄이는 쪽으로 재정을 운용하는 것과는 매우 상반된 모습이다. 한국은행은 한국의 잠재성장률이 3%대 초반에서 2%대 후반으로 떨어진 것으로 보고 있으며, 소득불평등 잣대인 지니계수는 5년 만에 다시 악화된 것으로 통계청은 내다보고 있다.

조영철 고려대 교수(경제학)는 “예산 당국의 재정건전성 강박 탓에 재정이 초긴축적으로 운용되면서 결과적으로 재정이 성장률을 갉아먹는 현상이 나타나고 있다”며 “이런 재정 기조로 한국 경제에 ‘이력효과’ 마저 나타나고 있는 것으로 보인다. 적극적 재정정책이 절실하다”고 말했다. 이력효과는 장기 저성장 탓에 경제 주체들이 성장에 대한 확신을 잃어버리면서 저성장의 늪에 더 깊이 빠지는 현상을 뜻한다. 김경락 기자 sp96@hani.co.kr

이는 통상 경기가 어려워지거나 소득 불평등이 확대될 때 나라 곳간을 헐어 경기를 진작시키거나 불평등을 줄이는 쪽으로 재정을 운용하는 것과는 매우 상반된 모습이다. 한국은행은 한국의 잠재성장률이 3%대 초반에서 2%대 후반으로 떨어진 것으로 보고 있으며, 소득불평등 잣대인 지니계수는 5년 만에 다시 악화된 것으로 통계청은 내다보고 있다.

조영철 고려대 교수(경제학)는 “예산 당국의 재정건전성 강박 탓에 재정이 초긴축적으로 운용되면서 결과적으로 재정이 성장률을 갉아먹는 현상이 나타나고 있다”며 “이런 재정 기조로 한국 경제에 ‘이력효과’ 마저 나타나고 있는 것으로 보인다. 적극적 재정정책이 절실하다”고 말했다. 이력효과는 장기 저성장 탓에 경제 주체들이 성장에 대한 확신을 잃어버리면서 저성장의 늪에 더 깊이 빠지는 현상을 뜻한다. 김경락 기자 sp96@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)