홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관(오른쪽)과 은성수 금융위원장이 지난 3일 정부서울청사에서 ‘한국판 뉴딜 금융지원 방안’에 대해 브리핑하고 있다. 연합뉴스.

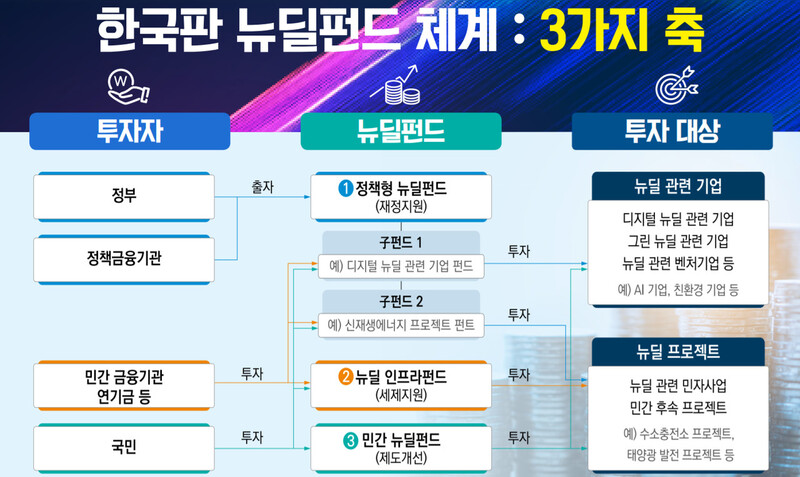

정부가 지난 3일 ‘한국판 뉴딜 펀드’ 투자계획을 발표했지만, 하룻만에 손실 보장 비율을 번복하는 등 혼란스러운 모습을 보이고 있다. 명확한 투자처를 마련하지 않은 채 서둘러 계획을 발표했다 여러 비판에 직면하는 모습이다.

■ 번복된 손실 보장 비율 한국성장금융 서중군 전무는 지난 3일 청와대에서 열린 ‘한국판 뉴딜 전략회의’에서 정책형 뉴딜 펀드의 구조를 설명했다. 서 전무는 그린 모빌리티 펀드를 예로 들며 “정책자금 800억원이 먼저 위험 부담을 해 선제적 투자를 하고 민간자본 1200억이 참여해 2000억원을 조성한다”고 밝혔다. 정부가 펀드 손실의 40%까지 떠안겠다는 설명이었다. 이날 은성수 금융위원장도 청와대 행사 뒤 열린 기자 브리핑에서 “재정이 평균 35%를 참여해 손실이 35% 날 때까지는 손실을 다 흡수한다. 사실상 원금보장의 효과가 있다”고 밝혔고, 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관도 거들었다.

하지만 다음날 기재부는 설명자료를 내어 “재정의 우선적인 부담비율은 10% 수준을 기본으로 할 것”이라고 밝혔다. ‘세금을 들여 원금 보장 약속을 한다’ ‘불완전판매를 감시할 금융당국이 불완전판매를 하고 있다’ 등의 비판이 제기되자 말을 바꾼 것이다.

■ 모호한 성공 가능성 금융위는 5일 한국판 뉴딜 펀드와 과거 실패로 평가된 정부 주도의 녹색펀드, 통일펀드 등과의 차별성에 대해 “디지털·그린은 전세계적으로 각광받고 있는 신산업 분야”라며 “사업의 구체성이 상당 수준 갖춰졌고, 최근 수년간 정책펀드 운용의 경험도 축적됐다”고 밝혔다. 하지만 정작 중소벤처기업부가 이미 추진 중인 그린뉴딜펀드 조성 상황을 보면 금융위 주장과는 상황이 다르다. 모태펀드를 운용하는 한국벤처투자는 지난달 15일 그린뉴딜과 비대면·바이오 사업 등에 투자하는 출자사업 공고를 냈다. 정부는 지난 3차 추경에서 모태펀드인 스마트대한민국펀드를 조성하기 위해 2천억원을 마련한 바 있다. 공고를 보면, 그린뉴딜펀드에 총 조성금액 715억원의 70%에 달하는 500억원의 재정이 투입된다. 비대면·바이오 등 다른 펀드는 재정과 정책금융이 함께 60%를 투자하지만, 그린뉴딜펀드는 재정만 70%를 투자하고 손실 보장도 10%까지 해준다. 투자처가 뚜렷하지 않아 정책금융기관과 민간 벤처투자사들이 참여를 꺼려하기 때문이다. 또한 펀드 운용사가 관리 보수 외에 추가로 받을 수 있는 성과 보수 기준선도 다른 펀드보다 낮다. 비대면·바이오는 수익률이 6%가 넘어야 성과 보수를 받을 수 있지만, 그린 뉴딜은 1%만 넘으면 받는다. 그만큼 수익률이 높지 않을 것으로 예상해서다.

■ 세제 혜택 논란 정부가 발표한 여러 뉴딜 펀드 중 공모형 뉴딜 인프라펀드에는 2억원 이내 투자금에 대해 9% 세율로 분리과세하는 혜택이 주어진다.

이를 두고 여전히 고소득자를 위한 특혜라는 주장이 나온다. 기재부는 “(고소득자인) 금융소득 종합과세 대상이 아닌 서민·중산층의 경우에도 적용 세율이 14%에서 9%로 낮아지는 만큼 세율 인하로 혜택이 발생한다”고 밝혔다. 하지만 종합과세 대상이 최고 42% 세율을 적용받는 점을 감안하면, 고소득자는 최고 33%포인트 혜택을 받는 반면 서민·중산층은 5%포인트만 혜택을 받게 된다.

더욱이 정부가 공모형 인프라펀드의 운용 기간을 5∼7년으로 제시해, 여유자금이 많지 않은 서민·중산층에게는 ‘그림의 떡’일 수 있다. 이에 대해 채이배 전 민생당 의원은 “정부가 소득세 최고세율을 인상하면서 ‘사회적 연대’를 강조해놓고 한쪽으로는 고소득자를 위해 원금보장에 절세 금융상품을 만들어준 셈”이라고 비판했다.

이정훈 기자

ljh9242@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)