제넥신, 레고켐바이오, 에스씨엠생명과학….

영업적자지만 증시에 입성해 올해 개인투자자들의 뜨거운 관심을 받은 바이오 기업들이다. 특히 제넥신과 레고켐바이오는 올 들어 개인 코스닥 기업 누적순매수 3위와 5위를 차지하기도 했다. 증시 상장은 원칙적으로 매출과 이익, 자기자본이 특정 조건을 충족하는 기업들로 제한되지만 기술력과 잠재력을 인정 받은 기업들은 적자상태라도 예외적으로 상장이 가능하다. ‘코스닥 기술특례상장 제도’ 덕이다. 최근 바이오투자 붐을 타고 이런 기업들에 직접 투자하는 개인들이 느는 가운데, 이들이 참고할 수 있는 투자 정보도 더 많아져야 한다는 지적이 나온다.

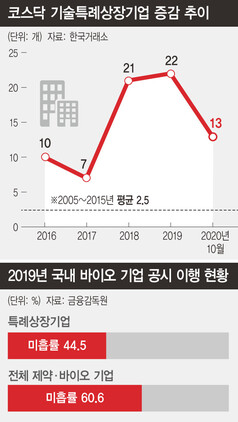

8일 반도체 장비기업 ‘넥스틴’의 신규 상장으로 코스닥 기술특례상장 제도를 활용한 상장 기업 수는 100곳을 채웠다. 기술특례상장은 2005년 금융당국이 초기 대규모 연구개발비가 필요한 바이오 업종에 한해 도입한 뒤 2013년 모든 업종으로 확대한 제도다. 거래소가 지정한 22개 평가기관 가운데 2개 기관에서 A∼BBB등급을 받으면 코스닥에 상장할 수 있다. 코스피도 이와 유사한 규정(자기자본 2000억원·시가총액 6000억원 이상)이 있어 삼성바이오로직스와 에스케이(SK)바이오팜이 이를 이용해 상장했다. 기술특례상장 기업은 2005년부터 2015년까지 연 평균 2.5개에 그쳤으나 업종 확대를 계기로 2016년(10개), 2017년(7개), 2018년(21개), 2019년(22개)로 상장 기업이 크게 늘었다. 이 가운데 76%는 바이오 기업이다.

그러나 기술가치가 불분명한 기업들이 증시에 들어오면서 투자자 피해도 발생했다. 최근 개발 중이던 신약이 임상 3상에 실패해 주가가 폭락한 신라젠과 헬릭스미스(옛 바이로메드)가 대표적 예다. 두 기업 경영진은 임상 실패 사실을 투자자들에게 알리기 전 대거 주식을 처분해 더욱 논란이 됐다.

이석훈 자본시장연구원 선임연구위원은 “바이오처럼 미래가치가 크다고 여겨지는 업종이 증시에 들어오면 투자자들에게 기회가 생기고 신산업 투자도 자극되기 때문에 무조건 막을 수만은 없다”면서도 “개인투자자 참여 비중이 매우 큰 코스닥 시장에선 시험 상황과 관련된 공시 정보를 늘리는 등 투자자 판단을 돕는 장치가 더 많아질 필요가 있다”고 설명했다.

실제로 기술특례상장으로 투자 접근성은 높아졌지만 투자자들이 참고할 수 있는 정보는 많지 않다. 예를 들어 바이오 기업의 가치 평가에 중요한 전문평가기관의 평가 내용은 해당 기업에게만 통지하고 따로 공개하지 않는다. 기업이 따로 공지하지 않는 한 투자자들은 평가 결과만 알 수 있다. 이럴 경우 투자자가 기업가치를 제대로 평가하기 어렵고 나중에 임상 결과가 뒤집혔을 때 책임을 물을 근거도 마땅치 않다. 임상3상에 실패한 신라젠의 ‘펙사벡’과 코오롱티슈진의 ‘인보사’도 전문평가기관의 기술성평가에서 AA등급을 받았다는 사실만 알려졌다.

평가 정보가 제한되니 결과에 의구심을 갖는 이들도 있다. 1세대 바이오기업 벤처캐피탈인 엘에스케이(LSK)인베스트먼트의 김명기 대표는 “바이오 기업 가치를 제대로 평가하려면 기술력과 사업성을 둘 다 잘 아는 고급 인재의 평가가 필요한데 현재 평가비가 1500만원 수준이어서 기관이 양질의 평가를 할 만한 유인이 별로 없다”고 말했다.

한때 기술특례상장 기업들이 사업 진척 상황을 반기마다 의무 공시하기도 했지만 기업 부담이 크다는 이유로 2015년 이 제도도 폐지됐다. 예를 들어 헬릭스미스는 2012년부터 2015년까지 ‘사업계획의 진척상황 등’이라는 공시를 통해 주요 약물 관련 피험자 모집과 추적관찰, 결과 보고서 진행 정도를 ‘75%’, ‘100%’ 등으로 정리해 반년마다 공시했으나 이듬해 사업보고서부터는 이런 정보를 포함하지 않았다.

그나마 올 2월엔 금융당국이 ‘제약·바이오 포괄공시 가이드라인’을 배포해 바이오 기업들에게 △임상시험 △품목허가 △기술도입·이전계약 △국책과제 선정 관련 중요 정보를 공시하도록 안내했다. 명문화된 규정은 아니지만 이를 이행하지 않는 기업은 불성실공시법인으로 지정될 위험이 있다. 박영규 가톨릭대 교수(경영학)는 “현재는 투자자들이 바이오기업의 위험을 잘 안다기보다 ‘상장기업이니까’ 믿고 투자하는 면이 있다”며 “투자자 접근이 용이한 데 비해 보호 장치가 상대적으로 부족한 만큼 기업 공시 의무를 강화할 필요가 있다”고 말했다.신다은 기자

downy@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)