코로나19 확산 이후 가계의 소비구조가 크게 바뀐 영향으로 체감물가가 높아져 소비자물가와 괴리가 커졌다는 분석이 나왔다.

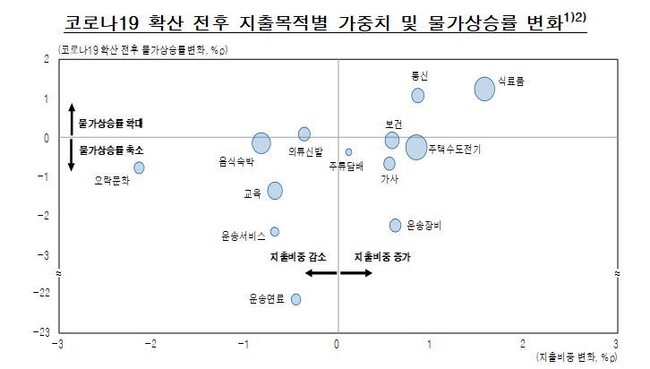

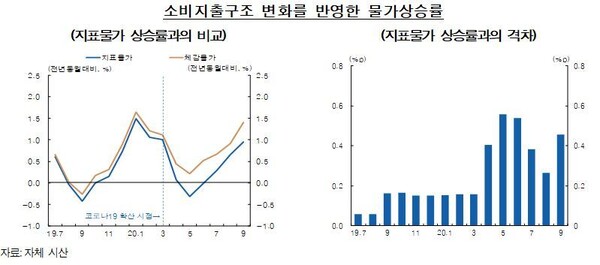

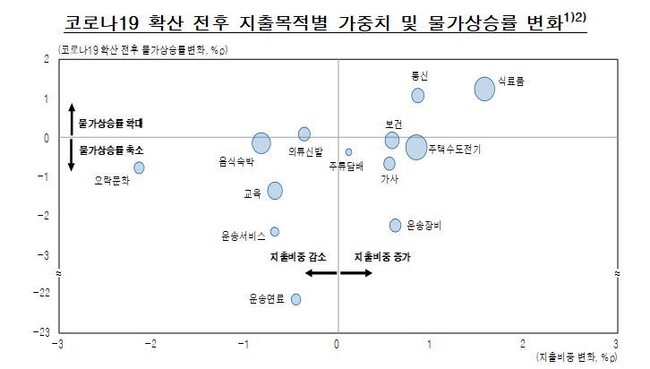

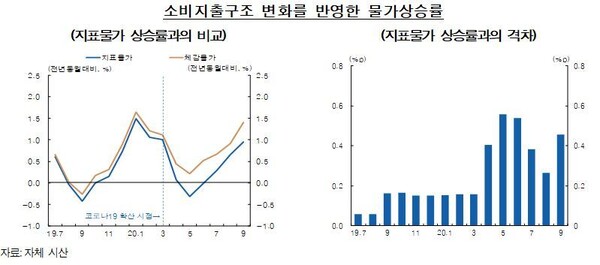

한국은행은 10일 국회에 낸 ‘통화신용정책 보고서’에서 “코로나19 이후 급격한 소비지출구조 변화를 반영해 산출한 체감물가 상승률(코로나 인플레이션)이 소비자물가 상승률을 최대 0.6%포인트 웃돌았다”고 밝혔다. 보고서에 따르면 사회적 거리두기와 이동제한으로 식료품과 의료·보건용품에 대한 지출이 늘었지만, 음식·숙박, 여행·항공 등 대면서비스 관련 지출은 큰 폭으로 줄었다. 식료품 소비의 경우 지난해 12월의 지출을 100으로 봤을 때 올해 9월 21일 기준 129.0으로 증가했다. 같은 기간 숙박서비스(71.9), 항공(13.9)은 급감했다. 이에 따라 물가 가중치가 달라졌다. 식료품, 보건, 주거, 통신 등의 가중치가 상대적으로 높아졌고 음식·숙박, 교통, 오락·문화 등은 크게 낮아졌다. 앞서 무상교육 등 복지정책 강화 영향으로 급식비·학생복 등 교육관련 소비 비중도 크게 축소됐다.

지출비중이 높아진 식료품의 물가는 코로나 확산 전보다 1.2%포인트 올랐다. 반면 비중이 낮아진 음식·숙박(-0.1%포인트), 운송서비스(-2.4%포인트) 등은 물가상승률이 마이너스로 전환되거나 큰 폭 둔화했다. 현재 공표되고 있는 소비자물가지수는 2017년 기준 가중치를 사용하고 있다. 한은이 이번에 가중치를 조정해 산출한 체감물가와 소비자물가의 상승률 격차는 지난 1월 0.15%포인트에서 5월에는 0.56%포인트까지 확대됐다. 외국에서도 비슷한 조사결과가 나왔다. 코로나19 확산 이후 미국의 체감물가 상승률은 지표물가 상승률보다 0.7%포인트, 스위스는 0.67%포인트, 캐나다는 0.3%포인트 높게 나타났다.

코로나19 이후 국내 소비자물가 상승률이 큰 폭으로 둔화했는데도 일반인의 물가인식(지난 1년간 물가 인식)과 기대인플레이션(향후 1년간 물가 전망)은 비교적 안정된 수준을 유지했다. 이에 대해 한은은 “체감물가 상승이 영향을 줬을 것”이라고 풀이했다.

한광덕 선임기자

kdhan@hani.co.kr