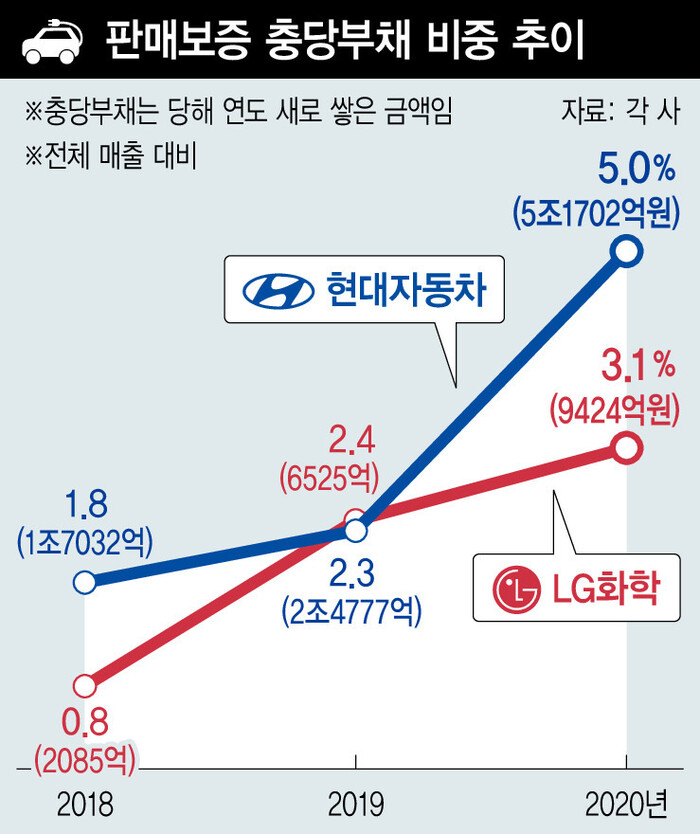

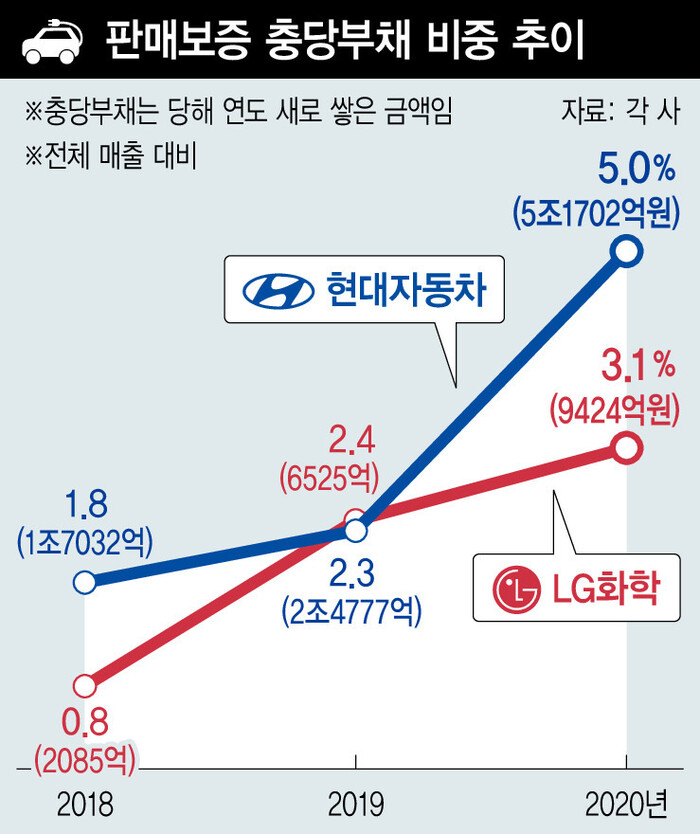

현대자동차와 엘지(LG)화학이 지난해 역대 최대 규모의 충당금을 쌓았다. 전체 매출 대비 충당금의 비중도 늘었다. 전기차 사업의 비중이 커지면서 품질 비용도 빠르게 증가하는 모양새다.

18일 금융감독원 전자공시시스템을 보면, 현대자동차는 지난해 5조1702억원의 판매보증 충당부채를 설정했다. 같은 해 엘지화학의 판매보증 충당부채 전입액은 9424억원이다. 두 기업 모두 사상 최대 규모다. 매출보다 충당금이 더 빨리 증가했다는 점도 눈에 띈다. 엘지화학은 매출이 전년 대비 9.9% 증가하는 동안 판매보증 충당부채는 44.4% 불었다. 현대차의 경우 매출은 0.02% 줄어든 반면 판매보증 충당부채는 108.1% 늘었다.

두 기업 모두 지난해 겪은 대규모 리콜의 영향이 컸다. 현대차는 세타2 엔진 2조1352억원, 전기차 리콜 4255억원 등 몸집이 큰 충당금이 많았다. 엘지화학의 자회사 엘지에너지솔루션도 현대차에 지급할 리콜 비용으로 약 6700억원의 충당금을 쌓은 것으로 알려졌다.

이런 일회성 금액 외에 장기적인 변화의 조짐도 엿보인다. 엘지화학의 경우 에너지저장장치(ESS) 화재 사태로 대규모 충당금을 쌓았던 2019년(6525억원)에 견줘서도 규모가 크게 증가했다. 현대차도 마찬가지다. 세타2 엔진과 전기차 리콜 관련 충당금을 빼고 봐도 전년에 비해 소폭 늘었다.

때문에 일각에서는 전기차 사업의 성장에 따른 영향이라는 해석이 나온다. 엘지화학은 리콜 여부와 상관없이 매 분기 일정 규모의 판매보증 충당부채를 쌓는데, 사업부문별로 이 금액을 산정하는 방식이 다르다. 석유화학 부문은 과거의 배상 청구 통계를 기반으로 금액을 결정하는 반면, 배터리 부문은 해당 분기 매출액의 일정 비율을 충당금으로 쌓는다. 엘지화학 관계자는 “배터리 사업이 매출 대비 더 많은 충당금을 쌓는다”며 “배터리 사업의 비중이 커질수록 회사 전체의 매출 대비 충당금 규모도 늘 수밖에 없는 구조”라고 말했다. 다른 사업에 비해 배터리 사업의 품질 리스크가 더 크다고 본 것이다.

전기차가 상대적으로 신사업인 만큼 충당금을 보수적으로 쌓을 수밖에 없을 것이라는 시각도 있다. 현대차는 차종별로 평균판매가격(ASP)의 일정 비율을 매 분기 충당금으로 설정한다. 구체적인 비율은 과거 통계를 바탕으로 산정된다. 한 업계 관계자는 “전기차의 경우 아직 얼마만큼의 비율로 품질 이슈가 터지고, 또 그런 문제를 해결하는 데 얼마나 많은 비용이 드는지 확실히 알 수가 없다”며 “아마 내연기관차보다는 더 높은 비율을 적용하고 있을 것”이라고 말했다.

전기차 시장이 크면서 품질 리스크의 비용 문제도 본격 대두되는 모양새다. 업계에서는 올해도 불확실성이 크다고 본다. 엘지에너지솔루션의 경우 미국 제너럴모터스(GM)의 쉐보레 볼트 EV 화재와 관련한 충당금은 아직 별도로 반영하지 않았다. 제너럴모터스는 다음달 최종적인 리콜 계획을 발표할 예정이다.

이재연 기자

jay@hani.co.kr