자주 들르는 주유소, 출퇴근에 걸리는 시간, 급브레이크를 밟는 빈도….

현대자동차그룹이 운전자의 개인정보를 활용한 수익사업을 본격화했다. 차량에서 수집한 데이터를 다른 업체에 판매해 수익을 올리기 시작한 것이다. 그 배경에는 전기차와 자율주행차 시대에 거대한 ‘데이터 허브’로 변모하고 있는 ‘움직이는 단말기’, 곧 자동차가 있다. 완성차 업체 입장에서는 ‘개인정보 장사’가 매력적인 신사업으로 떠오르고 있는 셈이다.

이런 신산업의 한편에는 그늘도 존재한다. 자동차가 디지털화될수록 더 민감한 개인정보가 더 많이 수집되지만, 기술 개발의 속도를 규제가 따라가지 못하고 있는 탓이다. 최근 유럽 당국이 개인정보 규제의 칼날을 자동차 업계에 조준한 것도 이 때문이다. 국내에서는 입법 공백이 지속되고 있는 터라 추이가 주목된다.

22일 현대차그룹 설명을 종합하면, 현대차그룹은 최근 차량 데이터 오픈 플랫폼인 ‘디벨로퍼스’ 사업을 일부 유료화했다. 2019년부터 순차적으로 출시된 디벨로퍼스는 운전 습관과 위치정보 등 고객의 데이터를 다른 사업자에 제공하는 플랫폼이다. 기술 개발 목적이 아닌 수익 창출의 수단으로 개인정보를 활용하기 시작한 것이다. 이제까지 완성차 업체들은 주로 서비스 개선이나 기술 개발을 위해 데이터를 수집해왔다.

현대차그룹이 현재 수수료를 받고 있는 업체는 보험사 3곳이다. 디벨로퍼스 참여 업체가 총 18곳인 점을 고려하면 유료화가 어느 정도 진행된 셈이다. 현대차그룹 관계자는 “원래 시범사업 성격으로 데이터를 무료로 제공해왔는데, 지난해 말부터 데이터 유효성이 입증된 일부 기업을 상대로 수수료 수준의 수익화를 시작했다”고 말했다.

대표적인 사례가 현대해상화재보험이다. 지난 몇년간 현대차의 커넥티드 카 ‘블루링크’ 가입신청서에는 개인정보 제3자 제공 항목 아래 현대해상화재보험이 자리했다. 현대해상에서 운전 습관에 연계한 보험 모델을 개발하기 위해 현대차 운전자의 주행 거리·시간·횟수, 가·감속 정보, 차대 번호 등을 넘겨받는다는 내용이다. 현대해상은 운전 습관에 따라 보험료를 차별화해 수익성을 개선할 수 있고, 현대차는 수수료를 챙길 수 있어 ‘윈윈’인 셈이다.

최근에는 사업의 범위도 넓히고 있다. 쏘카나 지에스(GS)칼텍스, 한국타이어앤테크놀로지 등 업종도 다양하다. 이들 업체가 직접 고객 동의를 받으면, 현대차그룹이 해당 고객의 데이터를 넘기는 식이다. 현대차그룹의 커넥티드 카 서비스 가입신청서에서 동의를 받는 현대해상만 예외다.

한편에서는 자동차에서 수집된 정보가 악용될 수 있다는 우려도 나온다. 위치정보뿐 아니라 영상·통신·생체정보 등 막대한 양의 데이터가 생성되는 만큼, 사생활 침해는 물론 감시나 스파이 활동에도 이용될 수 있다는 지적이다. 세계 곳곳에서 규제를 요구하는 목소리가 높아지는 이유다.

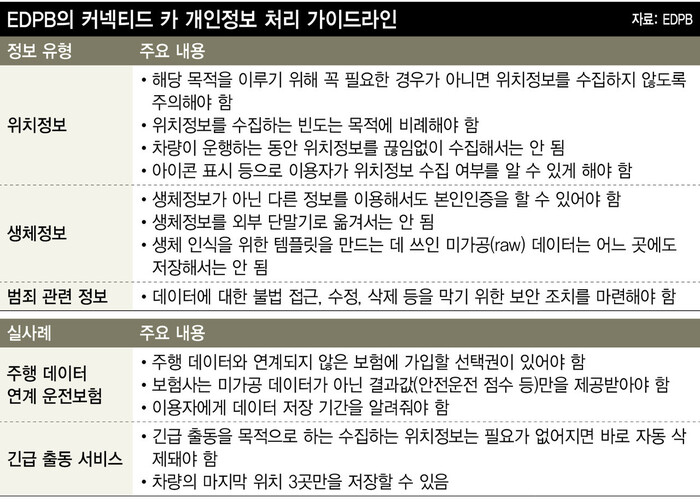

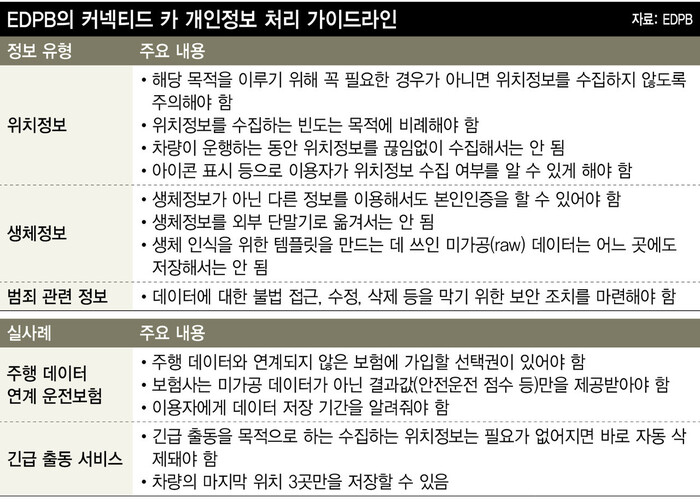

유럽은 비교적 발 빠르게 규제에 나섰다. 유럽정보보호이사회(EDPB)는 지난 9일(현지시각) ‘커넥티드 카와 모빌리티 관련 애플리케이션에서의 개인정보 처리 가이드라인’을 도입했다. 이사회는 “자동차 위치정보를 통해 방문한 장소를 보면 운전자의 성적 지향이나 종교를 유추할 수 있다”며 규제 필요성을 역설했다.

악용 가능성이 높은 위치정보 수집과 제3자 제공 데이터에 초점을 뒀다. 특히 보험사에 주행 기록에 대한 미가공 데이터는 제공하지 않도록 했다. 주행 데이터를 안전운전 점수로 환산해 최종 점수만 제공하는 식이다. 현대해상에 가·감속 정보 등을 제공한 현대차그룹의 방식은 가이드라인에 위배되는 셈이다. 다만 이 경우 보험 모델 개발을 위한 목적으로, 모델이 개발된 이후에는 미가공 데이터를 넘기지 않았다고 현대차는 설명했다.

국내 규제 공백을 우려하는 목소리도 있다. 한 예로 자동차에 장착된 360도 카메라가 촬영하는 외부 영상은 개인정보보호법의 규율을 받지 않고 있다. 현행법이 특정 장소에 고정돼 있는 영상정보 처리기기만을 규제하고 있는 탓이다. 차량 카메라에서 수집된 정보는 동의 여부나 활용 목적 등에 있어 제한이 없다.

개인정보보호위원회 관계자는 “자율주행 기술이 발전하면 보다 정밀한 규율이 필요할 텐데, 기술 개발 촉진을 목적으로 하는 입법이 주를 이루고 있어 우려되는 상황”이라고 말했다.

이재연 기자

jay@hani.co.kr