우리나라 비금융공기업의 부채가 2017년 기준 국내총생산(GDP) 대비 23.5%로 경제협력개발기구(OECD) 33개국 가운데 두 번째로 많은 것으로 나타났다. 반면 국내 공기업이 원가보다 싸게 공공서비스를 제공하고 있어 나라별 비교가 적절치 않다는 반론도 있다.

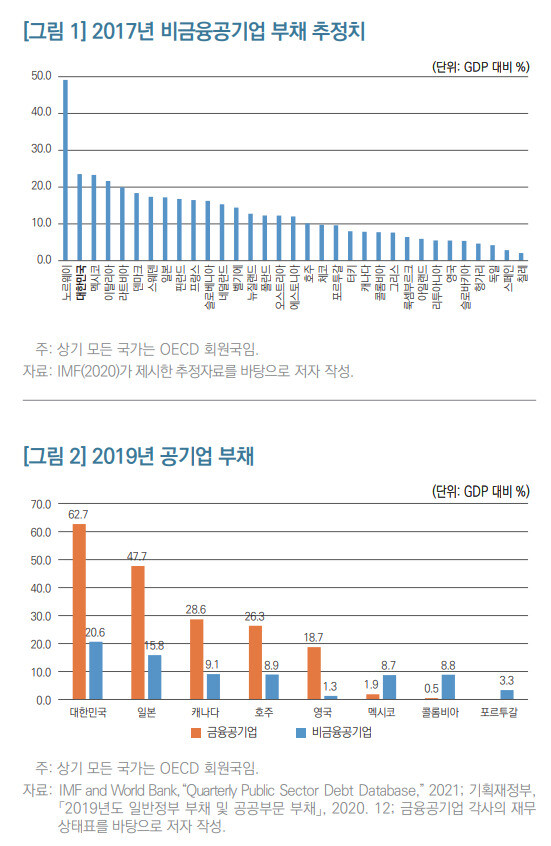

한국개발연구원(KDI) 황순주 연구위원은 20일 ‘공기업 부채와 공사채 문제의 개선방안' 보고서를 발표해 이같이 밝혔다. 보고서는 지난해 국제통화기금(IMF) 추정치를 인용해 비금융공기업 부채를 다른 나라와 비교했다. 그 결과 지디피 대비 한국의 비금융공기업 부채 비율은 23.5%로 노르웨이를 제외하고 추정치가 존재하는 경제협력개발기구 회원국 33개국 가운데 가장 높았다. 33개국 평균(12.8%)의 두배 정도에 달했다. 기축통화국인 영국, 캐나다, 독일, 프랑스, 일본보다도 훨씬 많았다.

황순주 연구위원은 비금융공기업이 부채가 많은 이유로 ‘정부의 암묵적 지급보증'을 꼽았다. 그는 “우리 공기업은 건전성이나 수익성 등 자체 펀더멘털과 상관없이 거의 항상 최상의 신용도를 인정받고 있다”며 “파산할 것 같으면 정부가 미리 나서서 채권 원리금을 대신 지급해줄 것이라는 믿음 때문”이라고 밝혔다. 이에 따라 자금 조달을 위해 발행하는 공사채가 민간 회사채보다 낮은 금리로 발행돼, 연간 약 4조원의 금리 할인 효과를 누리고 있다고 분석했다.

황 위원은 암묵적 지급보증으로 공기업뿐만 아니라 정부에 이중적 도덕적 해이를 초래한다고 지적했다. 공기업은 유사시 정부의 구제금융이 거의 확실해 재무 건전성이나 수익성을 개선하는 노력을 하지 않고, 정부는 재정적 부담을 초래하는 대규모 사업을 무리하게 할당한다는 것이다. 이명박 정부 시절 자원 개발에 뛰어들어 부채가 막대하게 늘어난 한국광물자원공사, 한국석유공사 등이 그 사례로 꼽혔다. 보고서는 공기업 부채 개선을 위해 모든 공사채를 원칙적으로 국가보증채무에 포함하고 공식적인 관리를 받도록 해야 하며, 최소한 은행에 비견되는 정도의 자본규제를 적용해야 한다고 제안했다.

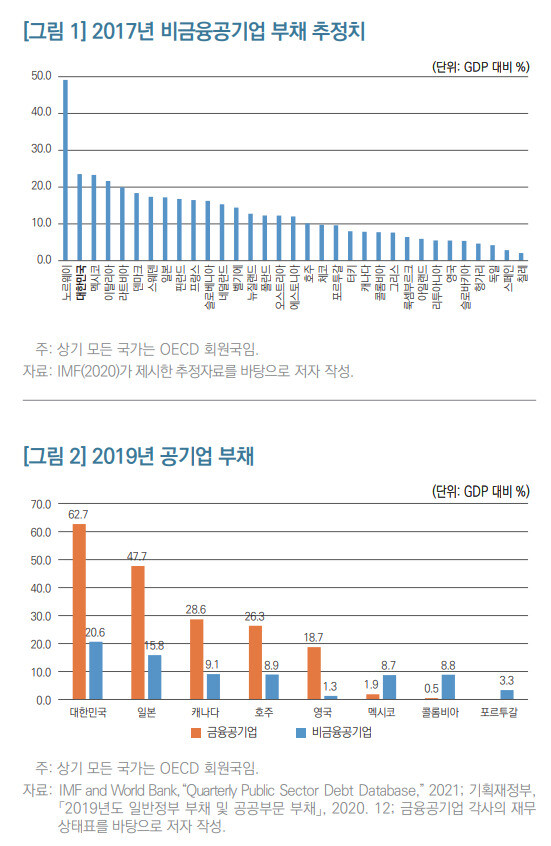

하지만 나라별로 공공기관의 역할과 비중이 차이가 있어, 이런 비교가 부적절하다는 반론도 있다. 우리나라의 경우 에너지와 철도, 의료 등 광범위한 영역을 공공기관이 담당하는 데다, 기업 평가 역시 재무성과뿐만 아니라 고용 창출 등 사회 기여도도 중요하게 여기고 있다. 국회입법조사처에 따르면, 에너지·사회간접자본(SOC) 관련 12개 공공기관이 전체 공공기관의 부채의 약 80%를 차지하고 있다. 또 2015∼19년 한국철도공사와 한국도로공사, 한국수자원공사 등의 평균 원가보상률은 각각 82.46%, 87.82%, 86.76%로 공공요금 인상이 억제돼 물가 상승을 제어한 측면도 있다. 정부는 올해 전기요금 체계에 연료비 연동제를 도입했지만, 올해 들어 생활물가가 오름세를 보여 인상을 억제하고 있다. 이정훈 기자

ljh9242@hani.co.kr