건강한 노동시장일 때 나타나는 ‘자연실업률’이 올해 3.9% 내외로 추정됐다. 한국은행의 올해 실업률 전망치가 3.9%이기 때문에 연내 노동시장이 실업 측면에서 균형을 찾을 가능성이 있다. 만약 균형 이후 실제 실업률이 자연실업률(3.9%)보다 더 떨어지기 시작하면 현장에서는 상대적으로 일손이 부족해 임금 상승 등 물가 상승 압력이 생긴다. 이에 연내 실업률 갭(실제 실업률-자연 실업률) 해소는 금리 인상 여부의 주요 변수가 될 것으로 보인다.

한은은 1일 ‘구직기간별 실업자 분포를 이용한 자연실업률 추정’ 이슈노트를 통해 올해 1분 기준 자연실업률이 3.9%내외라고 밝혔다. 현실에서는 모두가 한 일자리에 소속돼 영원히 움직이지 않는 것이 불가능하다. 이에 그 나라의 생산능력이 온전히 쓰일 때 나타나는 건전한 구직 활동과 노동력 공급이 균형을 이루고, 이로 인해 임금 상승 등 물가에 자극을 주지 않는 수준이 자연실업률이다.

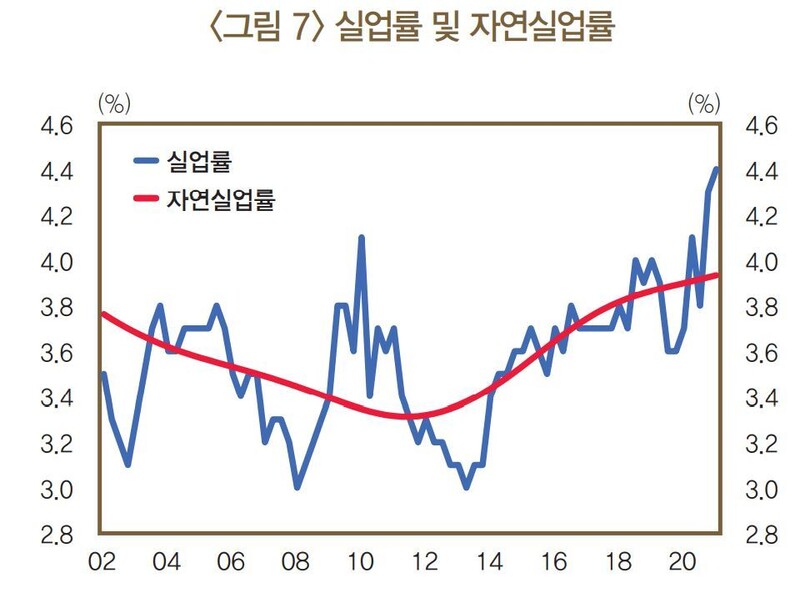

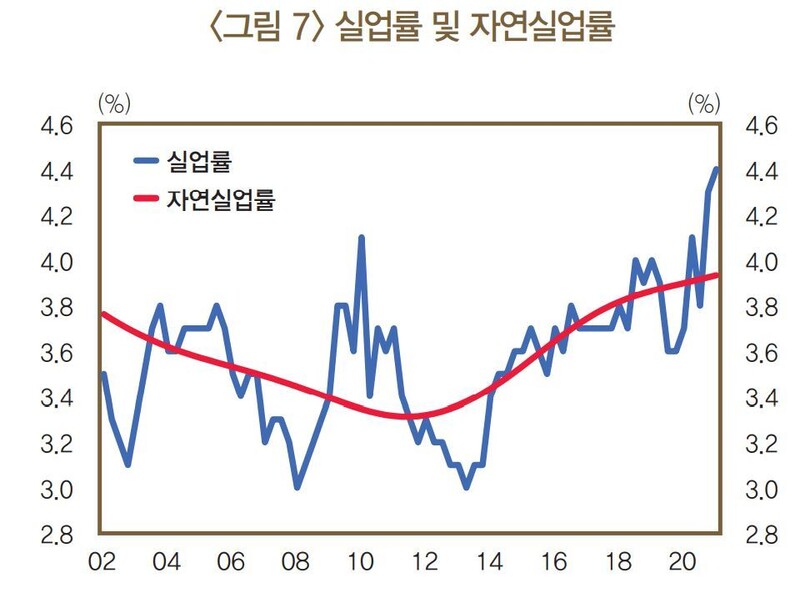

자연실업률은 물가와의 관계(필립스 곡선)를 기반으로 추정해왔다. 그러나 최근 그 상관관계가 예전보다 약해졌다는 분석이 나오자 한은은 이날 구직기간별 실업자 분포로 자연실업률을 계산했다. 그 결과 자연실업률은 2002년 약 3.7%에서 2011년 약 3.3%로 하락했으나, 이후 꾸준히 상승해 지난해부터 3.9%내외를 기록하고 있다.

자연실업률 수치가 커졌다는 것은 구직 시장에 그만큼 과거보다 많은 사람들이 머물고 있다는 뜻이다. 한은은 “금융위기 이후 구직기간 4∼6개월의 장기 실업자 추세가 증가한 것이 자연실업률을 견인했다”고 말했다. 특히 여성 및 노년층의 경제 활동이 예년에 비해 꾸준히 증가하고 있고, 이들이 실업자 지위에 오래 머물고 있는 것도 원인이 된 것으로 보인다. 이에 자연실업률 상승이 부정적인 것만은 아니라는 분석도 나온다. 여성 자연실업률은 계속 상승하다 지난해 1분기 3.91%로 남성(3.90%)을 앞질렀다. 노년층 자연실업률도 1분기 기준 2002년 1.57%에서 올해 3.39%까지 올라갔다. 한은은 “취약 계층인 여성, 노인이 적극적 구인에 나선 측면도 있는 것”이라며 “지난 10년 동안 경제활동참가율과 실업률, 고용률이 함께 올라갔기 때문에 일자리 찾는 사람들이 늘어난 만큼 일자리 공급도 조금씩 더 이뤄졌을 가능성이 있다”고 말했다. 또 실업수당 확대도 자연실업률 상승에 일부 영향을 미치고 있다.

코로나19 여파로 올해 1분기 실제 실업률은 4.4%까지 올라가면서 자연실업률(3.9%)를 뛰어 넘었다. 하지만 한은은 올해 자연실업률(3.9%)과 실제 실업률이 점차 비슷해질 가능성이 있다고 바라봤다. 한은은 “연내 한은 실업률 전망치 3.9%에 자연실업률이 접근해가는 실업 측면의 노동 시장 균형 회복이 나타날 수 있다”고 설명했다.

자연실업률은 통화정책을 결정할 때 주요 변수가 된다. 실제 실업률이 자연실업률을 웃돌면 정상 상황보다 구직자가 많다는 것이기 때문에 임금 상승 압력이 낮다. 하지만 두 수치가 비슷해지고, 여기에 실제 실업률이 훨씬 더 낮아지면 서서히 임금 상승 압력이 발생한다. 연내 실업률 갭(실제 실업률-자연 실업률)이 해소된 후 마이너스(-)로 가면 물가 상승 압력을 고려해 한은이 금리 인상 결정에 하나의 지표로 살펴볼 수 있다. 한은은 “실업률 갭 해소는 이론적으로 금리 조정의 중요한 정보 변수다”라고 말했다.

한은은 이날 미국은 물론 우리나라에서 물가과 실업률의 상관 관계가 약해진 배경에는 장기 실업자 문제가 있는 것도 확인했다. 한은은 “구직기간별 자연실업률을 활용해 필립스 곡선을 추정해본 결과, 단기 실업자가 물가와 관련된 노동시장 유휴 수준을 잘 반영하는 반면 구조적 실업에 의한 장기 실업자는 물가에 큰 영향을 미치지 않았다”고 전했다.

한편 자연실업률 달성이 곧 노동시장의 완전 회복을 의미하는 것은 아니다. 한은은 “실업률 관점의 균형이고 취업자 수, 고용률, 잠재적 구직 단념자 등의 문제는 올해 안에 회복되기 어려워 보인다”고 설명했다.

전슬기 기자

sgjun@hani.co.kr