대규모 재정에 따른 인플레이션 우려가 부상하고 있다. 정부의 지원금이 수요를 자극해 물가를 더 올릴 수 있다는 걱정이다. 정부가 돈을 어떻게 쓰는지에 따라 인플레이션 발생 가능성은 다를 것으로 보인다.

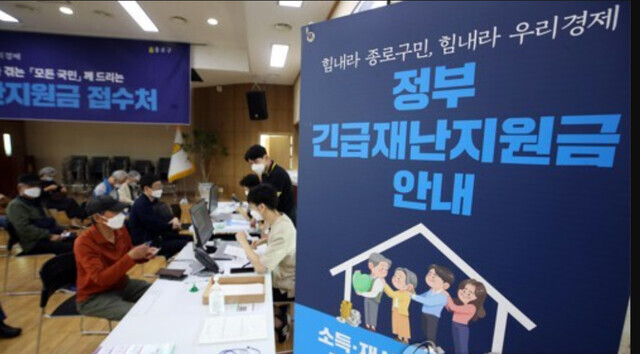

최근 정부와 정치권에서는 최대 30조원에 이르는 5차 재난지원금 논의가 이뤄지고 있다. 인플레이션은 한 나라의 공급 능력 대비 수요가 너무 강할 때 나타난다. 현재 코로나19로 여러 물품의 공급 차질 현상이 발생하고 있는 상황에서 정부가 전 국민에게 현금을 주면서 가뜩이나 보복 소비 등으로 높아진 수요를 더 자극하면 이론적으로 물가는 오를 수밖에 없다. 미국에서도 바이든 행정부의 대규모 재정정책에 따른 인플레이션 우려가 나오는 이유다.

다만 우리나라와 미국의 상황은 차이가 있다. 인플레이션을 발생시키는 재정정책은 주로 현금성 직접 지원인 이전지출이다. 미국 국민의 90%에 1인당 1400달러(약 160만원)를 준 ‘2021년 미국 구조계획법’의 지원액은 1조9천억달러로 명목 국내총생산(GDP)의 약 9% 규모였다. 반면 우리나라 5차 재난지원금은 최대 30조원 규모라 가정해도 명목 지디피의 약 2% 수준이다. 국채 발행이 많아져 중앙은행이 매입에 나설 경우에 통화량이 늘어 인플레이션 압력을 키운다. 이런 이유로 5차 재난지원금은 상당 부분 초과 세수를 활용할 가능성이 있다. 여기에 경기회복 속도가 업종별로 다른 점도 인플레이션 발생에 영향을 줄 수 있다.

장민 금융연구원 선임연구위원은 “정부의 이전지출이 물가를 올릴 수 있지만, 우리나라와 미국의 재정정책 규모가 다르고 국채 발행 또한 시장이 흡수할 정도라면 인플레이션 단계까지 오지 않을 것”이라고 말했다. 천소라 한국개발연구원(KDI) 경제전략연구부 연구위원도 “소비가 회복되고 있지만 여전히 업종별, 품목별로 차이가 있는 상황이라 정부의 소득 보전 지원금이 인플레이션을 우려할 만큼의 자극이 되지는 않을 것 같다”고 밝혔다.

결국 재정지출에 따른 인플레이션 발생 여부는 정부 지출 종류에 따라 달라진다고 볼 수 있다. 미국도 국채 발행이 아닌 증세로 뒷받침하는 인프라 투자 재정정책에 대해서는 상대적으로 인플레이션 우려가 덜한 편이다. 우리나라는 현금성 지원이라도 아직 인플레이션 가능성이 작기 때문에 선별과 보편 지급의 효율성을 따져보는 논쟁이 계속 중요할 것으로 보인다.

전슬기 기자

sgjun@hani.co.kr