소매금융 대출 3조 넘어서

감사원 “실적 높이기 나서면서

적자 내는데도 점포수 늘려”

감사원 “실적 높이기 나서면서

적자 내는데도 점포수 늘려”

부실기업을 떠안아야 했던 산업은행은 그 와중에도 실적 경쟁과 몸집 불리기에 나섰다는 비판으로부터 자유롭지 못하다.

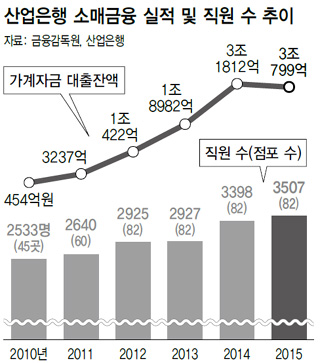

26일 공공기관 알리오와 금융감독원 금융정보통계시스템 등을 보면 산업은행은 2009년 정책금융공사와 분리된 뒤 당시 정권의 과제였던 민영화를 추진하면서 소매금융 규모를 크게 키웠다. 2009년 203억원 규모였던 가계 대출은 이듬해인 2010년에는 454억원으로 늘었다. 2011년에는 3237억원, 2012년에는 1조원을 훌쩍 뛰어넘어 1조422억원까지 불어났다. 산업은행의 소매금융 대출 규모는 지난해 말 기준으로 3조799억원에 이른다.

산업은행 관계자는 “회사채 시장이 경색되면 조달금리가 높아져 자금 확보에 어려움이 생기는 일이 있다”며 “자금 조달 분야에서 융통성을 확보하기 위해 민영화 추진 이후에도 소매금융 분야를 일정 부분 유지하는 것”이라고 설명했다.

하지만 감사원은 산은이 소매금융 실적 높이기에 나서면서 당시 금융소비자들을 끌어모으기 위해 지나치게 높은 금리의 상품을 제공하고, 일부 점포가 적자를 내는데도 점포 수를 늘리려 했다고 지적했다.

실제로 정책금융공사와 분리 당시 45개였던 국내 점포 수는 현재 82개까지 늘었다. 정책금융공사 직원도 산업은행에서 분리되던 2009년엔 100여명에 그쳤으나 2014년 다시 산업은행과 합쳐지면서 400여명으로 늘렸다. 산업은행 역시 정책금융공사가 떨어져 나간 직후 2533명이던 직원이 2014년엔 3398명으로 늘었다.

하나금융경영연구소는 최근 낸 보고서에서 비대면 채널 강화 등으로 시중은행들이 점포를 줄이고 있지만 산업은행 등 특수은행들은 점포당 판매관리비가 28억2500만원으로 시중은행(26억6400만원)을 추월하는 가운데 점포를 늘렸다고 지적했다.

산업은행의 대출 규모도 지난 10년 동안 4배 이상 늘었다. 부실기업을 떠안으면서 이들 기업에 대한 지원을 해야 하는 등 불가피한 면이 있었지만 이 과정에서 자회사 비대화와 낙하산 논란 등이 뒤따랐다.

박승헌 기자 abcd@hani.co.kr

26일 공공기관 알리오와 금융감독원 금융정보통계시스템 등을 보면 산업은행은 2009년 정책금융공사와 분리된 뒤 당시 정권의 과제였던 민영화를 추진하면서 소매금융 규모를 크게 키웠다. 2009년 203억원 규모였던 가계 대출은 이듬해인 2010년에는 454억원으로 늘었다. 2011년에는 3237억원, 2012년에는 1조원을 훌쩍 뛰어넘어 1조422억원까지 불어났다. 산업은행의 소매금융 대출 규모는 지난해 말 기준으로 3조799억원에 이른다.

산업은행 관계자는 “회사채 시장이 경색되면 조달금리가 높아져 자금 확보에 어려움이 생기는 일이 있다”며 “자금 조달 분야에서 융통성을 확보하기 위해 민영화 추진 이후에도 소매금융 분야를 일정 부분 유지하는 것”이라고 설명했다.

하지만 감사원은 산은이 소매금융 실적 높이기에 나서면서 당시 금융소비자들을 끌어모으기 위해 지나치게 높은 금리의 상품을 제공하고, 일부 점포가 적자를 내는데도 점포 수를 늘리려 했다고 지적했다.

실제로 정책금융공사와 분리 당시 45개였던 국내 점포 수는 현재 82개까지 늘었다. 정책금융공사 직원도 산업은행에서 분리되던 2009년엔 100여명에 그쳤으나 2014년 다시 산업은행과 합쳐지면서 400여명으로 늘렸다. 산업은행 역시 정책금융공사가 떨어져 나간 직후 2533명이던 직원이 2014년엔 3398명으로 늘었다.

하나금융경영연구소는 최근 낸 보고서에서 비대면 채널 강화 등으로 시중은행들이 점포를 줄이고 있지만 산업은행 등 특수은행들은 점포당 판매관리비가 28억2500만원으로 시중은행(26억6400만원)을 추월하는 가운데 점포를 늘렸다고 지적했다.

산업은행의 대출 규모도 지난 10년 동안 4배 이상 늘었다. 부실기업을 떠안으면서 이들 기업에 대한 지원을 해야 하는 등 불가피한 면이 있었지만 이 과정에서 자회사 비대화와 낙하산 논란 등이 뒤따랐다.

박승헌 기자 abcd@hani.co.kr

산업은행 소매금융 실적 및 직원 수 추이

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)